AVEC UN DOUBLE TROUPEAU MONTBÉLIARD ET AUBRAC, LE GAEC CHARREIRE JOUE SUR L'ÉQUILIBRE DES DEUX PRODUCTIONS, AVEC LA VOLONTÉ DE GÉNÉRER DE LA VALEUR AJOUTÉE SUR CHACUNE D'ELLES.

PATRICK CHARREIRE, EN TANT QU'AÎNÉ, EST LE PREMIER À S'INSTALLER avec ses parents sur l'exploitation familiale en 1990. La SAU de 60 ha passe à 100 ha en 1992. Gabriel remplace leur mère au sein du Gaec en 1997. Valérie, l'épouse de Patrick, jusqu'alors conjointe d'exploitant et déjà très active à la ferme, intègre à son tour le groupement en remplaçant son beau-père en 1999. L'exploitation est initialement spécialisée en lait avec un quota de 160 000 l produits par un troupeau de montbéliardes.

C'est la reprise, en 1995, de 28 ha dotés de onze PMTVA (prime à la vache allaitante) qui suscite l'achat des premières vaches aubracs : trois bêtes la première année, puis trois tersonnes (génisses de trois ans) chaque année durant cinq ans. Contrairement à de nombreuses exploitations cantaliennes, au Gaec Charreire, le double troupeau ne découle pas de la conversion d'un système salers traditionnel en un troupeau salers allaitant avec l'introduction d'une race laitière spécialisée pour produire le lait.

« NOUS AVONS MULTIPLIÉ LES POSSIBILITÉS DE PRODUIRE DU LAIT »

« La mixité de notre système est initialement liée à un parcellaire éclaté avec plus de 80 îlots. L'achat de deux estives éloignées, plus faciles à valoriser par un cheptel allaitant, a conforté le maintien de la production laitière historique sur la surface de base et les parcelles les plus accessibles », expliquent les trois associés.

Entre 2004 et 2008, le quota est augmenté de 184 000 à 365 000 l pour une production atteignant 418 000 l. « En quatre ans, nous avons multiplié les possibilités d'accroître ce droit à produire : la parcelle de montagne que nous avons achetée en 2005 détenait une référence de 120 000 l. Étant constamment en dessous du plafond d'attribution “petits producteurs”, nous avons pu bénéficier régulièrement d'attributions de la réserve depuis 2003, explique Patrick. Nous avons aussi acheté 6 000 l au prix de 150 €/1 000 l, en 2008, par le biais des TSST. Le prêt de 20 % de quota en 2007- 2008 a représenté une rallonge non négligeable de 32 825 l. »

Pour satisfaire cette augmentation de références, le troupeau montbéliard est passé dans le même temps de 29 à 60 vaches. Il affiche aujourd'hui une moyenne d'étable de près de 7 000 l à 33,9 de TP et 38 de TB. Le cheptel a été augmenté en gardant toutes les génisses. La sélection a porté, pendant les premières années, sur la quantité de lait et les taux.

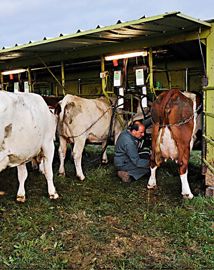

L'amélioration des mamelles et la solidité des aplombs sont également devenues des critères drastiques. Les éleveurs travaillent avec Umotest et Jura-Bétail. Ils privilégient des vaches d'un bon gabarit. Une partie du troupeau est conduite en croisement, charolais jusqu'à présent et en blanc bleu belge à l'avenir. Si les veaux croisés naissent durant l'été, ils restent sous leur mère durant deux à trois semaines avant d'être vendus. La traite à l'extérieur, sous une cabane, est une « institution » chez Charreire. Cela s'explique par un parcellaire peu pratique avec la nécessité de traverser le village. « Nous trayons donc dehors du 25 avril à mi-novembre, parfois à début décembre en fonction des premières neiges », explique Valérie, qui traie avec Gabriel. Ils comptent une heure pour la traite et une demi-heure pour le nettoyage. La cabane dispose de six places avec décrochages automatiques et compteurs à lait. Elle est alimentée par un groupe électrogène restant sur place. « Nous venons en 4 x 4 plutôt qu'en tracteur dans un souci d'économie de gasoil et de temps », expliquent les éleveurs. Avant la traite, ils utilisent des lavettes individuelles et pratiquent un post-trempage des trayons. La cabane est déplacée tous les deux jours et un tapis est disposé au sol lorsqu'il pleut. Du mois d'avril à fin juin, les vaches passent deux fois sur les 10 ha situés autour du bâtiment.

Du 1er juillet jusqu'au 20 août, elles vont sur les parcelles qui ont été récoltées enrubannées, puis sur les parcelles fanées. La rotation estivale du troupeau laitier se fait ainsi sur 45 ha qui sont situés autour du siège de l'exploitation.

« L'AUTONOMIEFOURRAGÈRE EST PRIMORDIALE »

Une bonne gestion de l'alimentation fait partie des priorités du Gaec. « Nous disposons de sols volcaniques labourables qui offrent de bons potentiels pour la culture de l'herbe et des céréales, à condition qu'ils soient épargnés par la sécheresse. En effet, la région est ensoleillée et séchante malgré l'altitude, précise Gabriel. L'autonomie fourragère n'en reste pas moins déterminante dans l'efficacité économique du système. » « L'exploitation est régulièrement autonome en fourrages,avec un chargement corrigé de 1,1 UGB/ha avec l'enrubannage et le foin précoce comme stocks fourragés », souligne Yannick Péchuzal, du réseau Références. Les éleveurs se sont donné les moyens de récolter vite et bien. « Nous pouvons faner 60 ha en trois jours à deux, précisent les frères Charreire, équipés de deux faucheuses de 3 m et d'une pirouette de 9,40 m. Nous nous faisons plaisir aussi avec un matériel performant et efficace. ».

La production de céréales se fait avec du matériel utilisé en Cuma. Les 7 ha de blé et les 2 ha de triticale sont autoconsommés par les laitières. Leur complémentation est composée d'un mélange de 2 kg de céréales et 1 kg de maïs (acheté en granulés) et d'un complément VL à 22 % de protéines brutes. Un râtelier de foin est laissé à la disposition durant l'été. La ration fourragère hivernale est composée de 40 % de foin, 40 % d'enrubannage et 20 % de foin de regain. « Nous sommes rigoureux sur cette distribution journalière, explique Patrick. La moitié du foin est distribué le matin avec l'aliment concentré. L'enrubannage est donné après la traite. À midi, les vaches reçoivent le regain et un aliment complémentaire si elles sont à plus de 25 l. À 17 h, nouvelle distribution d'enrubannage et de concentré, puis du foin après la traite. La qualité au sens large se décline à chaque niveau de la conduite du troupeau. »

« NOUS ALLONS MONTRER NOTRE CAPACITÉ À PRODUIRE DU LAIT AOC »

Le Gaec Charreire fait partie de la majorité des exploitations laitières de la zone AOC cantal à avoir signé la déclaration d'aptitude à produire du lait convenant à cette appellation d'origine. La révision du décret de l'AOC cantal, officielle depuis mars 2008, modifie en effet quelques points des règles de production : les fourrages doivent être produits sur l'exploitation ou, en cas d'achat, provenir de la zone AOC. Le concentré est limité à un maximum de 1 800 kg/vache. L'apport de foin en saison hivernale doit être au minimum de 5 kg/animal/j et la saison de pâturage doit compter un minimum de 120 jours.

Toutes les génisses doivent être nées et élevées sur la zone. « Nous avons la chance d'être situés sur la zone de la troisième AOC fromagère de France par son volume. Ce nouveau décret est une planche de salut pour cette appellation et une filière dont les 3 800 producteurs de lait sont le socle, souligne Gabriel. Nous avons montré notre capacité à produire plus de lait. Maintenant, nous allons montrer que nous pouvons produire un lait AOC, différencié sur le marché d'un lait basique. »

Les conditions de l'AOC sont de fait presque réunies chez la famille Charreire. Un effort reste à fournir sur la quantité de concentrés distribuée par vache et par an pour ne pas dépasser le seuil de 1 800 kg. L'année 2008, avec une consommation de concentrés élevée, a été particulière du fait de la mauvaise qualité des fourrages 2007 et 2008 et les prêts importants de quotas. « Cette année va nous permettre de respecter le seuil. En effet, nous avons des vaches en surnombre par rapport à nos besoins de production. Nous allons donc faire passer la production de 7 300 l à 6 700 l par vache, ce qui va générer une diminution de consommation des concentrés. » La baisse du prix du lait depuis avril dernier conforte les éleveurs dans cette nécessité d'aller chercher de la valeur ajoutée. Alors que le prix moyen payé en 2008 s'est élevé à 345 €/1 000 l, les prix mensuels depuis avril 2009 ont chuté jusqu'à 247 €/1 000 l en avril (avec un prix de base de 210 €) et 267 €/1 000 l en mai et juin (avec un prix de base à 250 €).

Le lait est livré à la Coopérative fromagère de Planèze, résultant d'une union de cinq coopératives du secteur depuis 2007. « Sur les 14 millions de litres livrés par 75 producteurs, 7 millions de litres sont transformés en fromages au lait cru, dont un cantal AOC hautherbage, précise Patrick, qui assure la vice-présidence de la coopérative. Je crois en la valorisation du lait transformé en fromages, et plus encore à celle des fromages répondant à des signes officiels de qualité ! » Si les trois associés ont conscience d'engager un pari sur l'avenir, ils le font avec optimisme et réalisme.

« UN INVESTISSEMENT DE 450 000 € NOUS FAIT HÉSITER »

Aujourd'hui, le facteur limitant est le bâtiment des vaches laitières : une étable entravée de 62 places en trois rangées sur caillebotis. « Nous en avons trouvé les limites, en particulier dans les conditions de traite. Nous pensons à une nouvelle construction, mais un investissement de 450 000 € nous fait hésiter, commente Patrick. Dans la logique de développement de la structure engagée, cela va s'avérer à moyen terme un passage obligatoire. Nous allons une fois encore gagner en efficacité et en confort. Cela ne sera pas un problème de produire 100 000 l de plus ! »

Les éleveurs planchent actuellement sur un projet de bâtiment intégrant du photovoltaïque, ce qui réduirait son coût. Ils apprécieraient aussi d'avoir un rototraite en prévision d'une augmentation du troupeau mais en attendant, ils utiliseront leur cabane à traire à l'intérieur du bâtiment. « Plusieurs solutions s'offrent à nous. Cette adaptabilité permanente fait partie de ce que nous aimons dans notre métier », commentent les trois associés.

La stabulation de 50 places, construite pour les vaches allaitantes en 1999, leur apporte toute satisfaction. L'engagement de cette production dans un signe officiel de qualité également. « Au départ, les génisses vendues en boeuf fermier d'Aubrac étaient à 3,05 €/kg net, contre 3,96 € aujourd'hui. »

La génétique aubrac est aussi bien valorisée au travers de la vente d'animaux d'élevage. Un créneau commercial que les Charreire souhaitent exploiter en génétique montbéliarde.

« Comme le nouveau décret de l'appellation exige des animaux nés et élevés sur la zone d'appellation d'origine contrôlée, la demande en génisses montbéliardes d'un bon niveau génétique va se développer dans la région. Nos génisses devraient correspondre à cette demande. »

MONIQUE ROQUE

Le bâtiment des vaches allaitantes, construit en 1999, est fonctionnel, bien qu'aujourd'hui trop petit. Les aubracs passent l'été sur les deux estives, ce qui permet de libérer les surfaces de base de l'exploitation.

La famille Charreire trait à l'extérieur des mois d'avril à novembre. Une pratique qu'ils trouvent confortable par rapport à la traite hivernale dans un bâtiment peu modernisé. Seul ombre au tableau : les orages souvent violets en zone de montagne

La construction d'un bâtiment avec une salle de traite modernisée, voire un rototraite, est incontournable à court ou moyen terme. Les éleveurs réfléchissent à la manière de réduire cet investissement conséquent.

Distribution des concentrés : les éleveurs vont s'adapter au nouveau cahier des charges de l'AOC cantal et ne pas dépasser 1 800 kg/vache.

Le Gaec a investi pour faner vite et bien : un tracteur de 150 ch, deux faucheuses de 3 m et une pirouette de 9,40 m. L'autonomie avec des fourrages de qualité est primordiale en zone réputée séchante.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026