Les maladies respiratoires sont la deuxième pathologie mortelle chez les veaux laitiers après les diarrhées et la première (et la plus coûteuse) chez les taurillons. Ces pathologies, très liées aux conditions d’élevage, peuvent être réduites en adoptant quelques bonnes pratiques.

Face aux pathologies respiratoires, les élevages ne sont pas tous égaux. Leur développement est très lié aux conditions d’élevage. Certains parviennent à y échapper, parce qu’ils vaccinent bien, qu’ils ont un suivi rigoureux de leur troupeau, qu’ils ont des bâtiments plus adaptés ou tout simplement parce qu’ils ont moins de mouvements d’animaux.

Les maladies respiratoires se regroupent sous le terme générique de complexe respiratoire bovin ou de « BPIE », comme bronchopneumonie infectieuse enzootique. Les pasteurelles, présentes naturellement dans les voies respiratoires des bovins, constituent l’un des éléments de ces pathologies. On les trouve très rarement seules, les problèmes respiratoires sont bien souvent déclenchés par des virus : VRS, parainfluenza 3 ou BVD.

Les virus colonisent une partie des poumons, détruisent les cellules, et les bactéries, présentes dans les voies respiratoires hautes, en profitent pour descendre et coloniser à leur tour les poumons, ce qui provoque des lésions graves.

L’ambiance bâtiment et le stress, facteurs de risque

Si les bovins sont exposés à la BPIE, c’est notamment pour des raisons anatomiques : ils ont des poumons sous-dimensionnés par rapport à leurs besoins en oxygène. C’est plus marqué chez les veaux et pour les races à fort rendement de viande. Les bovins sont obligés d’hyperventiler, respirent vite.

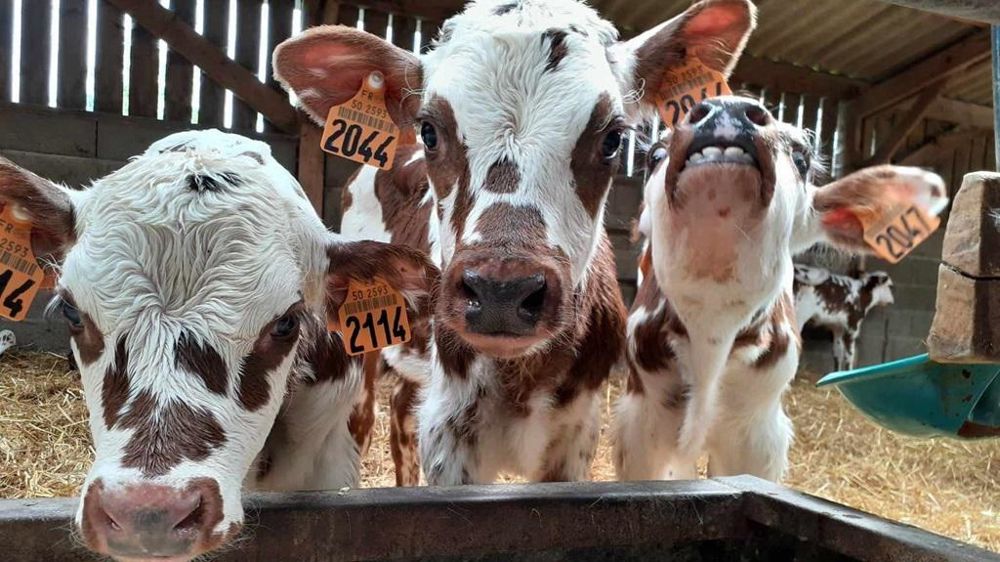

Les pathologies respiratoires se développent surtout chez les veaux et animaux en engraissement (taurillons).

Les principaux facteurs accroissant les risques de pathologies respiratoires sont liés à l’ambiance et au stress, car ils diminuent l’immunité des animaux. Les systèmes à forte concentration d’animaux et avec achats sont donc plus exposés.

L’humidité et les variations de température sont des conditions propices au développement. Lorsque le temps est humide le matin avant de se réchauffer, le terrain est très propice à la prolifération des bactéries. Il est souhaitable de tondre les animaux afin qu’ils transpirent moins, que la sensation de froid provoquée par l’humidité soit réduite.

Il convient surtout d’éviter les courants d’air dans le bâtiment. Attention à l’humidité ambiante trop élevée par manque de ventilation. Le bâtiment doit donc être bien ventilé, pas trop chargé. « On construit de véritables cathédrales, il y a trop de volume, cela n’a aucun intérêt pour l’animal, glisse Christophe Mompas, vétérinaire à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire). L’air chaud monte, a le temps de refroidir et redescend, il y a de vrais défauts d’évacuation de l’humidité ambiante ».

Les virus s’installent plus facilement sur les voies respiratoires irritées et les pasteurelles en profitent. Attention donc à la poussière. Les pailles projetées à la pailleuse, poussiéreuses, constituent un facteur aggravant.

Le stress, qui lui aussi perturbe l’immunité des bovins, est souvent généré par la mise en lot et le sevrage. « Le veau séparé de sa mère a tendance à meugler constamment, il hyperventile, cela fragilise ses poumons », décrit le vétérinaire angevin. Il est donc conseillé au sevrage des veaux de les laisser dans des parcs et les rentrer progressivement dans le bâtiment.

Autre facteur de fragilisation, le déficit d’immunité, fréquent chez les veaux laitiers. Tous les facteurs qui permettent de bien gérer le transfert du colostrum, sa qualité, sa bonne distribution contribuent à protéger l’animal contre les maladies respiratoires. Si les mères sont bien nourries avant le vêlage, leur colostrum sera de meilleure qualité. « Ce sont les mêmes facteurs que pour les diarrhées des veaux, mais les éleveurs font souvent moins le lien entre le colostrum et la pathologie respiratoire » remarque Christophe Mompas.

Détecter les symptômes

Les pathologies respiratoires se détectent facilement : l’animal mange moins, il est essoufflé (dyspnée), il est en hyperthermie. A partir de ces premiers symptômes, des évolutions apparaissent selon le germe majoritaire. La pasteurelle la plus grave par exemple, mannheimia haemolytica, provoque des hémorragies massives des poumons et fréquemment la mort de l’animal.

Pasteurella multocida, beaucoup plus fréquentes, provoque des lésions pulmonaires moins graves. Le VRS, lui, entraine une pneumonie interstitielle, c’est-à-dire une destruction du tissu pulmonaire.

« Souvent quand l’éleveur appelle le vétérinaire, c’est tardif et relativement grave », constate Christophe Mompas. Mais les éleveurs n’ont pas tous le même œil ni la même réactivité, les traitements sont donc très “éleveurs dépendants”. On peut avoir des pathologies respiratoires débutantes, les animaux ont toujours de l’appétit, on peut les voir essoufflés avec du jetage par le nez, éventuellement de la température mais l’éleveur ne le détecte pas forcément précocement »

Encore faut-il savoir observer, ce qui est très utile car intervenir tôt permet de gérer facilement les pathologies respiratoires. Il est recommandé de prendre la température de l’animal ainsi que de tous les autres individus du lot, car l’hyperthermie est le premier symptôme qui apparaît, avant la dyspnée ». Les traitements sont les anti-infectieux et anti-inflammatoires. Il existe toute une gamme d’anti-infectieux de longue action (jusqu’à 21 jours), « l’intérêt des antibiotiques de longue action c’est que l’on ne fera qu’une seule injection et que l’on évitera les réinfections dans le lot ». Le traitement antibiotique est recommandé pour les pathologies respiratoires, même si seul un virus a colonisé le poumon. « La mannheimia haemolytica peut faire beaucoup de dégâts, c’est donc une erreur de ne pas faire de traitement antibiotique quand on détecte un animal malade, insiste le vétérinaire angevin. En revanche, il ne faut pas en faire à la mise en lots »

Vaccination

Bien qu’elle n’évite pas tous les problèmes, la vaccination est fortement préconisée, elle peut réduire fortement la mortalité. Elle est assez généralisée en ateliers taurillons mais c’est loin d’être le cas pour les veaux. « Dans ma clientèle, je dois avoir environ 25 % de mes veaux laitiers qui sont vaccinés, et 50 % des veaux allaitants », rapporte Christophe Mompas.

Il existe deux formes de vaccins : par voie intranasale, qui ne concernent que les virus, et par voie intramusculaire qui nécessite deux injections à trois ou quatre semaines d’intervalle. Le vaccin intranasal, qui peut être pratiqué dès la naissance, provoque une immunité immédiate (au bout d’une semaine). Les vaccins par voie intramusculaire sont en revanche moins efficaces chez les veaux de moins de trois mois, ils nécessiteront un troisième rappel.

« On a encore des progrès à faire en termes de vaccination, on devrait vacciner plus de veaux, on a de réelles difficultés à convaincre nos éleveurs bovins »

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole