Christophe Mazuc a conservé la dynamique de son exploitation en vue de l’installation de son fils aîné, Mathéo, et pourquoi pas du deuxième, Raphaël. Il a augmenté la productivité de ses vaches et a revu son système, mais à Mathéo ensuite de monter son projet avec l’existant.

«Moi, à 50 ans, je n’ai pas la même vision que mon fils. Ce sera son projet. J’ai fait le mien », déclare Christophe Mazuc, éleveur à Vaïssac, dans le Tarn-et-Garonne. Il prépare le retour, en mai prochain, de son fils de 21 ans, Mathéo, parti travailler dans une ferme laitière au Québec depuis l’été dernier après son BTS. Son deuxième fils, Raphaël, plus jeune (15 ans), serait aussi intéressé pour reprendre la ferme ensuite. « Mathéo est passionné depuis tout petit. Il était toujours avec moi et je leur ai dit à tous les deux : “aimez votre métier, c’est le plus important. Il y aura de la place pour deux, de toute façon” », continue-t-il.

Mathéo a repris la génétique

En 2024, Mathéo a remporté haut la main la première place du Trophée du meilleur pointeur de race (TMPR) pour la prim’holstein au Concours général agricole. « Il est passionné de génétique depuis très longtemps », relève son père. Il lui a délégué la partie génétique du troupeau depuis trois ans et reste « sur la partie plus fonctionnelle qu’est la traite ». « Ce seront ses vaches demain. C’est à lui de travailler son projet. Mon père ne m’a pas freiné lors de mon installation. À lui de voir s’il veut un robot, agrandir la salle de traite, mettre un roto…, explique Christophe. Et le fait d’être parti va élargir sa réflexion et lui donner d’autres idées. » Mathéo commençait déjà à l’âge de 10-12 ans à préparer les vaches pour les concours. « Il a l’œil pour ça », estime son père.

Mathéo commande les doses d’IA et Christophe insémine. Il s’est formé à l’insémination il y a dix ans et imagine acheter un échographe. « J’ai commencé l’insémination par choix économique. La mise en place par l’inséminateur de la coopérative me coûtait 3 500 €. À l’époque, il y avait dix inséminateurs, maintenant, il en reste deux sur le département. Finalement, j’y gagne en temps et en bien-être animal. Je n’ai pas besoin d’attendre le passage de l’inséminateur et de bloquer la vache. Les résultats sont aussi bons que lors de l’intervention de l’inséminateur (8 à 9 % d’échecs). Pour l’échographe, je réfléchis à cet investissement pour mon fils. Au départ, ce sera comme pour l’insémination, un peu difficile, et après, cela ira », analyse-t-il.

Christophe s’est installé en 2000, après quelques mois de service de remplacement. Il a repris les terres de son oncle avec un quota de 130 000 litres et a travaillé avec son père Gabriel, en formant un Gaec. Il a investi dans une salle de traite et un nouveau bâtiment à la place de l’étable entravée de son père. À deux, ils ont un quota de 230 000 litres sur une cinquantaine d’hectares. Deux ans plus tard, il rencontrera sa femme, Stéphanie, fille d’agriculteur, qui travaillera toujours à l’extérieur. Gabriel prendra sa préretraite dans les années 2010. L’entreprise bascule alors en EARL et devient, en 2021, une entreprise individuelle (EI). Aujourd’hui, 55 vaches, toujours des prim’holsteins, produisent environ 550 000 l, collectés par Sodiaal depuis 2010.

Doubler le cheptel et augmenter la SAU

« J’ai une référence de 600 000 litres. Le projet avec Mathéo est de doubler le cheptel avec, si possible, des hectares supplémentaires, en plus du rachat récent de 10 hectares », poursuit Christophe. L’exploitation est sur deux sites, en lien avec l’histoire familiale, distants de 8 km. Le site principal est situé en hauteur par rapport à la plaine. Et les deux bâtiments s’échelonnent en escalier, bientôt recouverts de panneaux photovoltaïques. « La pente permet à l’eau de bien s’évacuer. La contrepartie réside dans le terrassement toujours indispensable », note Christophe.

Parti d’une ration classique à base d’ensilage de maïs pour les laitières et de foin plus des concentrés (pulpe de betterave, luzerne déshydratée, tourteau de soja) pour les génisses pendant plusieurs années, au vu de ses terres à vocation plutôt céréalières, Christophe remet en cause son système en 2015. « J’ai perdu une vingtaine de vaches en deux ans, qui mouraient de maladies du foie et d’acidose. J’ai revu mon système en me formant au pâturage tournant avec Xavier Barat et j’ai suivi les conseils de Konrad Schreiber. J’ai installé des méteils en interculture, évité les sols nus en hiver et j’ai tenté le pâturage tournant, mais j’en suis revenu car les vaches ne consommaient pas toute l’herbe. J’avais trop de refus et il faisait trop chaud en été. Avec la chaleur, elles préfèrent se nourrir la nuit et être en bâtiment le jour. Les prim’holsteins ne sont pas vraiment faites pour pâturer. Il aurait fallu changer de race. Je ne l’ai pas fait à cause de mon fils, trop passionné par cette génétique, déclare-t-il. Sept à huit ans plus tard, je vois l’intérêt pour mes sols de ces couverts végétaux. Cela ramène de la matière organique et protège de l’érosion. La Pac nous y oblige mais, avec le recul, ce n’est pas si mal. »

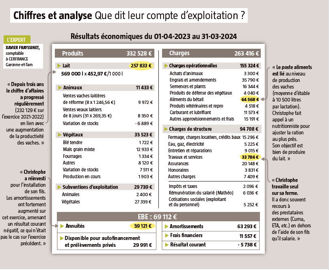

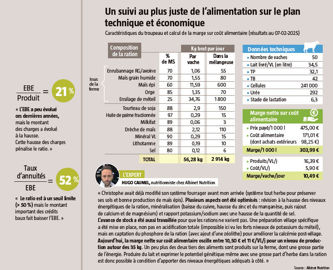

Et, comme Christophe aime se confronter à la nouveauté, poussé par son fils, il fait appel à un cabinet de nutrition, Albinet Nutrition, depuis bientôt deux ans. L’alimentation sur le plan technique et économique est suivie de très près. Le nutritionniste Hugo Caumel vient tous les deux mois faire le point, notamment sur les stocks pour éviter de modifier les rations. Les fourrages sont analysés systématiquement et les prix des achats sont discutés. En travaillant sur l’alimentation et la génétique, Christophe a maintenant une moyenne d’étable à 10 500 litres/vaches/an, contre 7 000 à ses débuts. L’alimentation est réfléchie pour maximiser l’autonomie.

Plus d’autonomie alimentaire

Le foin produit est aujourd’hui quasiment vendu en totalité et il réalise des boudins de maïs grain humide, avec de l’ensilage d’épis de maïs. Son méteil est constitué de 7 à 8 kg de ray-grass, 100 kg de féverole, 50 kg d’avoine noir, 20 kg de vesce, 5 kg de trèfle blanc et 5 kg de trèfle incarnat. « Je suis allé chercher de la protéine à travers ce méteil, récolté en ensilage, jusqu’à trois coupes par an », explique-t-il. Du foin avec concentrés pour les génisses, il passe au sorgho fourrager. Une ration de préparation au vêlage (trente à quarante jours avant mise bas) avec du X-Zélith est établie (200 g sur 45 jours) à base de tourteau de soja 48 (2 kg), ensilage de méteil (14 kg) et de maïs épis (4 kg), dilué avec de la paille (5 kg). Et les vaches laitières ont bien entendu une ration bien spécifique.

Christophe vise un maximum d’autonomie alimentaire sur sa ferme. Il a divisé par deux ses achats de tourteaux de soja à la suite de la révision de son système. Côté engrais, les parcelles de méteils reçoivent le fumier de la stabulation (de 15 à 20 t/ha) et de 40 à 50 unités d’azote soufré (N So3). Les parcelles de maïs reçoivent 200 kg/ha de NPK (3x15) avec 250 kg/ha d’urée perlée 46 %. Aucun chaulage n’est effectué. La paille est achetée en andains (100 t/an) chez un voisin. Un entrepreneur la presse dans les champs en balle carrée pour un transport et un stockage plus facile pour Christophe. Le 7 février, Hugo Caumel est passé pour ajuster la ration. Le prochain objectif est bien sûr de faire plus de lait mais surtout de remonter en taux. « Quand je produisais moins, mes vaches avaient de meilleurs taux (32-33 de TP et 43-44 de TB). Le méteil est un peu moins riche en énergie cette année. Je dois compléter avec des céréales et nous avons réajusté la quantité de méthionine », observe Christophe, qui a conscience également que pour gagner en productivité et bien-être de ses vaches, faire passer un podologue plus régulièrement serait intéressant. « Je les bricole quand je vois que cela ne va pas bien », avoue-t-il. Mais, côté pathologies, il reste plutôt indemne, à part un épisode douloureux de mammites colibacillaires en 2024 (une dizaine de vaches mortes) (lire l’encadré). « Je n’ai eu que quelques cas de FCO avec des veaux positifs, des vêlages dix jours avant terme et de petites baisses de la production mais pas de MHE pour le moment », constate-t-il. Christophe a depuis racheté de nouvelles vaches. L’histoire continue.

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Quatre étapes pour transmettre ses moyens de production