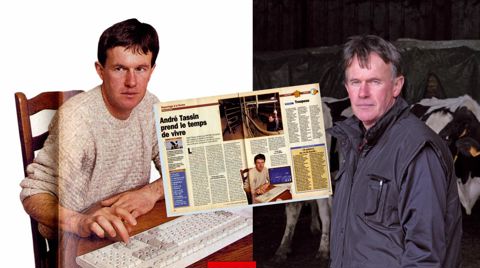

Deux cents numéros de « L'Éleveur laitier », c'est une longue histoire. Une période riche en changements, que nous avons revisitée à travers le regard d'un éleveur, André Tassin, rencontré à l'occasion du premier numéro de « La Revue de l'éleveur »

UNE ÉPOPÉE DE DIX-HUIT ANS PASSÉS à parcourir la campagne, française d'abord et de plus en plus européenne aujourd'hui, à l'affût des sujets qui peuvent vous intéresser. Avec toujours cette ambition de vous aider à mieux appréhender les évolutions au bénéfice de vos exploitations. La Revue de l'éleveur avait 29 000 abonnés en 1994. Elle en compte 19 000 aujourd'hui. Mais durant ces dix-huit ans, le nombre d'éleveurs, lui, est passé de 167 000 à 75 000. Sans commentaire… L'une des grandes nouveautés de ce numéro un de La Revue de l'éleveur était le « Reportage à la ferme ». L'idée n'a pas vieilli puisque nous continuons à le réaliser. Le but est de partager les expériences, en allant dans toutes les régions voir des élevages variés sans a priori quant à leur système ou à leur choix. Mais avec une constante que nous n'avons cessé d'enrichir : donner des chiffres. Un gage de crédibilité essentiel. Pour savoir comment les éleveurs ont vécu ces dix-huit années, nous sommes retournés voir André Tassin, un éleveur qui avait fait la une du premier numéro en ouvrant cette série de reportages. Un témoignage de ce qui a changé dans ce métier et dans la vie qu'il offre.

« André Tassin prend le temps de vivre », avions-nous titré. André avait 34 ans et trois jeunes enfants. Il voulait dégager du temps pour eux, malgré la contrainte liée à une exploitation individuelle. Depuis, bien sûr, ses préoccupations ont changé. Deux fois grand-père, il a encore un enfant étudiant à charge. Mais son envie de préserver son temps libre est restée intacte. « Je fais toujours du sport, je suis conseiller municipal et je m'implique dans plusieurs associations, professionnelles ou non », raconte-il. La physionomie de l'exploitation a évolué. André est passé de 200 000 l de quotas à 359 000. « Je n'avais pas la volonté de m'agrandir, mais je me suis associé durant quelques années avec un oncle qui avait des problèmes de santé. Et puis, il y a eu des rallonges de quotas ces dernières années. » Il continue de travailler seul sur l'exploitation et son épouse est salariée à l'extérieur. Grâce à son groupement d'employeurs, il bénéficie d'un salarié pour un tiers de temps. Pour produire ce lait supplémentaire, André n'a pas fait de folie. L'ancienne étable est toujours là, mais elle a été agrandie et modifiée au gré des mises aux normes. Il a acheté un tracteur en dix-huit ans, préférant travailler avec le matériel de la Cuma. La salle de traite, âgée de vingt-cinq ans, a été refaite en 2006. « L'important est d'avoir un outil fonctionnel. »

« EN 1994, LE LAIT ÉTAIT PAYÉ 446 DE NOS EUROS »

À l'heure du bilan, André se plonge dans les chiffres. En 1994, le lait était payé 2,24 F/l, ce qui équivaut à 446 € de 2011 pour 1 000 l(1). Cela fait rêver… Il a touché 334 €/l l'an dernier. La tendance s'est aggravée pour les veaux : 1 236 F ou 246 € de 2011. Leur prix était de 152 € en 2011. En revanche, le prix du blé a bien augmenté. Pour un quintal, André percevait 79 F à l'époque, ce qui équivaut à 157 de nos euros, alors que le prix actuel se situe autour de 180 €. Il est vrai que les prix des céréales ont chuté à la suite de la réforme de la Pac de 1992. Une chute compensée par des aides directes. Au final, André a un peu augmenté son revenu : 187 000 F à l'époque (équivalent à 37 200 €) contre 40 000 € l'an dernier. Il a la satisfaction d'avoir pu, avec son épouse, accompagner ses enfants dans les études supérieures de leur choix. « C'est la moindre des choses, mais je ne suis pas sûr que tous les salariés y parviennent. » Ils ont également investi dans un gîte rural pour arrondir leurs fins de mois quand ils seront à la retraite. Mais tout cela s'est fait grâce à une augmentation de sa production, et donc de sa charge de travail. « J'aime toujours mon métier, mais je trouve qu'il me le rend mal », soupire l'éleveur. L'astreinte quotidienne engendre des frustrations. De ces dix-huit ans, il garde le souvenir d'une succession presque ininterrompue de crises. Une situation qui ne laisse pas le temps de souffler, et qui devient pesante avec le temps. André reconnaît qu'il dégage des revenus corrects, mais il estime qu'ils ne sont pas à la hauteur de ses efforts.

Aujourd'hui, il ne comprend pas ses collègues qui veulent toujours faire plus de lait, au risque de déséquilibrer les marchés. « Il faut limiter les volumes en fonction de la demande rémunératrice », lance André. Fervent militant à l'Apli, il regarde l'exemple du porc ou de la volaille. Des productions extrêmement encadrées dans leurs filières et qui déclinent aujourd'hui en Bretagne. « Si elle suit la tendance actuelle, la profession laitière va dans le mur. Produire plus ne nous apportera rien. »

« SI C'ÉTAIT À REFAIRE, JE M'INSTALLERAIS ENCORE »

Heureusement, le contact avec les locataires du gîte lui remonte souvent le moral. « On voit des gens qui ne connaissent rien à notre métier mais qui en ont une image positive. Et ils sont heureux de visiter l'exploitation. » Malgré tout, André ne regrette pas le choix de ce métier. Certes, il comprend que ses enfants ne souhaitent pas reprendre le flambeau. Mais si c'était à refaire, il s'installerait encore.

PASCALE LE CANN

(1) Calcul selon le barème de l'Insee : 1 F de 1994 = 0,1994 € de 2011.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs