Les Pays-Bas sont en crise politique. La protection des zones Natura 2000 par la réduction des émissions d’ammoniac ébranle les élevages néerlandais. Les producteurs manifestent et négocient. Les ruraux les soutiennent.

Les Pays-Bas n’en finissent pas d’être empêtrés dans leurs problèmes environnementaux. Ce pays un peu plus grand que la Bretagne concentre entre autres 14 700 exploitations laitières et 3300 exploitations porcines (respectivement 9 500 et 5500 en Bretagne). L’élevage doit partager les 34 000 km² avec les autres secteurs d’activités, les habitations, les aéroports et le réseau routier. C’est frappant lorsque l’on sillonne la campagne néerlandaise. Les élevages laitiers sont imbriqués dans le tissu économique et urbain, tout comme ils sont entremêlés aux réseaux d’eau, avec des bâtiments qui, bien souvent, bordent les canaux des polders. Pour les éleveurs, fiers et attachés à leur dynamisme laitier, et pour la filière tout entière, il n’est pas question de réduire la voilure. Fin mars, devant des journalistes agricoles européens (dont L’Éleveur laitier), ils réaffirmaient leur vocation exportatrice. « Les pays africains ne sont pas en capacité de satisfaire les besoins alimentaires de leur population. Ils ont besoin de notre production », soutient Ernst Van den Ende, directeur de la recherche animale au Centre de Wageningen.

Directive nitrates : la dérogation supprimée en 2026

Jusque-là, les Néerlandais avaient réussi à justifier leur chargement animal élevé auprès de la Commission européenne et à contourner ses exigences en matière de qualité de l’eau et de l’air. Dans les années 2000, ils ont d’abord montré patte blanche par la méthode « Minas » de comptabilité minérale de phosphore et d’azote. Puis, en 2005, ils ont obtenu une dérogation à la directive nitrates, appliquée à l’ensemble du territoire, arguant que la forte proportion des prairies était un rempart au lessivage de l’azote dans les cours d’eau. Ils ont réussi à la renouveler tous les quatre ans, non sans peine. En 2018, a été imposé à chaque élevage un quota phosphate établi sur l’effectif de juillet 2015. On aurait pu penser que ce retour en arrière draconien posait les bonnes bases de la résolution de leurs problèmes environnementaux. La Commission européenne en a décidé autrement. En novembre dernier, le pays a perdu sa dérogation à la directive nitrates. Après une période de transition de trois ans, le 1er janvier 2026, les éleveurs ne bénéficieront plus des 250 kg/ha d’azote organique sur sols argileux et des 230 kg sur sols sableux. Ils devront alors respecter les 170 kg d’azote organique/ha de surface épandable, bien connus des Français.

L’ammoniac bloque la machine économique et politique

Pourtant, ce n’est pas la suppression de la dérogation qui est à l’origine de la sévère crise que traverse actuellement le monde agricole néerlandais, entraînant dans son sillage toute la société. Le coup vient de l’intérieur, donné par des ONG. Elles estiment que la biodiversité des zones Natura 2000 se dégrade et qu’à ce titre, les Pays-Bas ne respectent pas les directives européennes habitat et oiseaux. La Cour suprême leur a donné raison en 2019. «Depuis, les permis de construire sont bloqués pour l’ensemble des secteurs économiques, et partout aux Pays-Bas puisque les 162 zones Natura 2000 sont réparties sur le territoire », dit Ernst Van den Ende. Il a été décidé que l’effort de protection des zones Natura 2000 serait focalisé sur la réduction des émissions d’ammoniac, poursuit-il. L’agriculture est à 80% responsable mais toute l’économie est en cause. » Sauf qu’il est demandé au monde agricole d’appliquer en premier le plan azote décidé par la coalition gouvernementale : la réduction de 50 % des émissions nationales d’ici à 2030 par rapport à 2019 et 74% des zones Natura sous le plafond de dépôts critiques d’ammoniac au sol. Les ordinateurs ont tourné et ont sorti une diminution du cheptel néerlandais de 30 %. «Le problèmeest que, dans les zones Natura 2000, nous sommes très largement au-dessus des valeurs maximales de dépôts », reprend Ernst Van den Ende. Pour descendre à leur niveau, le gouvernement veut actionner deux leviers en particulier : l’expropriation des fermes qui posent problème – d’abord sur la base du volontariat – et la création de zones de transition en bordure des Natura 2000 (extensification, bio, etc.), voire des surfaces qui n’auraient plus d’usage agricole. Comme l’ammoniac se déplace, le pouvoir politique estime que des espaces tampon sont nécessaires à la protection des zones Natura 2000. « Si toutes les mesures sont appliquées, nous perdrons un tiers de la surface actuelle de maïs et de prairies. Il n’en est pas question », déclarait début avril Trienke Elshof, qui représente le syndicat majoritaire LTO dans les négociations avec le gouvernement. Les éleveurs sont pris en tenaille. D’un côté, il leur faut plus de foncier pour respecter les 170 kg/ha d’azote organique de la directive nitrates. De l’autre, on veut leur en enlever. »

Un plan de transition de 25 milliards d'euros sur la table

La décision de 2019 de la Cour suprême a également abouti à la suspension du permis d’exploitation de 3000 élevages, essentiellement laitiers. Ils l’avaient obtenu en contrepartie de techniques de réduction d’émissions d’ammoniac. La Cour de justice considère qu’ils ne peuvent pas prouver leur efficacité. La séparation des urines et fèces des vaches dans les stabulations laitières en fait partie. Les producteurs concernés continuent actuellement de livrer leur lait mais tout projet leur est interdit. « Ce sont en fait tous les projets d’investissements qui sont bloqués, reprend Trienke Elshof. Tant que des règles ne sont pas définies, les banques refusent de financer. Elles seront plus frileuses si les exigences sont élevées car le prix des terres – aujourd’hui à 70 000 € l'hectare – diminuera. Le montant des capitaux propres dans l’actif du bilan donc aussi. » Le gouvernement a élaboré un plan de transition de 25 milliards d’euros jusqu’en 2035 dont 7,4 milliards d’euros pour la fermeture et le déplacement d’élevages laitiers, porcins et avicoles. Il attend l’approbation de la Commission européenne en avril. Précisons que les éleveurs aidés à arrêter leur activité ne seront pas autorisés à s’installer ailleurs en Europe.

Les éleveurs demandent plus de temps

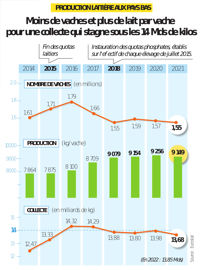

Dans les campagnes, ça ne passe pas. En mars dernier, aux élections pour les parlements régionaux et la Chambre haute, les ruraux ont manifesté leur mécontentement en votant pour le tout nouveau parti politique BBB (Mouvement agriculteur-citoyen, lire encadré), opposé au plan d’actions. Les deux instances ont un pouvoir déterminant dans son exécution. Parallèlement, les syndicats tentent de trouver un accord dit « agricole » avec le ministère de l’Agriculture. Fin mars, certains ont quitté la table des négociations. Pas le LTO. « Nous demandons plus de temps. Il est possible de réduire de 30 %, voire de 40 %, les émissions d’ammoniac d’ici à 2035 (NDLR : fin avril, le gouvernement fixait encore -50 % en 2030), dit Trienke Elshof. La baisse du nombre d’exploitations de 20 à 30 % d’ici à 2035 par la pyramide des âges et le financement des arrêts, davantage de prélèvements de kilos de phosphates à la vente des quotas phosphate (actuellement 10%) et le développement de solutions innovantes rendent les -30% atteignables. » Pour elle, la réduction du nombre de vaches laitières sera compensée par de nouveaux gains de productivité animale. « La collecte ne baissera pas de 30 %, pronostique-t-elle, plutôt de 10 % grâce à nos niveaux d’étable que nous pouvons encore augmenter de 1000 kilos par vache. » En 2021, le niveau moyen était à 9149 kg. À la veille de notre bouclage, un compromis avec le ministère de l’Agriculture n’avait pas encore été trouvé.

L’innovation, le dada des Néerlandais

Il y a vingt ans, avec le soutien de la recherche, l’élevage laitier néerlandais affirmait que la solution à ses problèmes environnementaux résidait dans les techniques innovantes. On ne peut pas nier qu’il a un temps d’avance sur les Français en matière de couverture de fosse à lisier et d’épandage de déjections par exemple, mais elles n’ont pas empêché la crise dans laquelle il est plongé depuis trois ans. La filière laitière continue d’afficher cette conviction dans la lutte contre les émissions d’ammoniac, à moins que cela ne soit qu’un affichage de façade. Des innovations entendues ces deux dernières décennies à l’occasion de reportages… le sont toujours en 2023. La plus marquante est la séparation des urines et des fécès dans les bâtiments. Lely vient de recevoir le tampon de l’administration néerlandaise pour son système Lely Sphère (page 54) tandis que le Dairy Center de Leeuwarden, une antenne du centre de recherche de Wageningen, mesure les émissions d’ammoniac au pâturage (page xx), dans le bâtiment et travaille sur l’efficience de l’azote dans l’alimentation des vaches. En réalité, le pays bute depuis des années sur un chargement animal trop élevé. Et il n’en finit pas de nous étonner. Il produit plus de lait que du temps des quotas avec moins de vaches.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard