Insatisfaits des croissances de leurs génisses, les associés du Gaec de Cardevily ont sollicité leur vétérinaire. En jouant sur la ration et la prévention sanitaire et en mesurant les animaux, en deux ans, les progrès ont été importants.

Stéphane Incrédule et Jean-Marc Briand conduisent ensemble un troupeau de 105 holsteins à Trévron (Côtes-d’Armor). Ils cherchent à améliorer leur autonomie en préservant un bon niveau de productivité laitière. Les vaches produisent en moyenne 28 litres de lait par jour. Les éleveurs délèguent l’essentiel des travaux des champs à une entreprise pour limiter les investissements et le temps de travail. Ils peuvent ainsi pleinement se consacrer au troupeau. « L’argent que l’on ne met pas dans le matériel est disponible pour investir dans l’élevage », analyse Stéphane.

Les bâtiments ont été conçus pour faciliter la surveillance des animaux. « En 2014, nous avons construit une étable pour les génisses sur le siège de l’exploitation. Avant, elles étaient sur un autre site à 6 km », raconte Stéphane. Ils ont accolé le nouveau bâtiment à celui des vaches en ouvrant un couloir central entre les deux. L’espace des génisses est découpé en box hébergeant des lots homogènes.

Un suivi mensuel de la marge

« Cette conception nous permet de voir tous les animaux quand nous travaillons à l’intérieur, explique Jean-Marc. Avec les ouvertures, les habillages en tôles ajourées, on n’a pas de problème de ventilation malgré la largeur. »

Le Gaec a abandonné le contrôle laitier en 2015. Il a opté pour le suivi global du troupeau par son vétérinaire, François Baudier, afin d’optimiser la marge. Celle-ci est calculée lors de chaque visite mensuelle, ce qui permet de réagir rapidement en cas de dérive. En 2021, les éleveurs ont alerté leur vétérinaire sur l’âge au premier vêlage, 31 mois. « On pensait pouvoir gagner là-dessus en améliorant la croissance des génisses que l’on trouvait trop faible. » Ils observaient aussi que leur état d’engraissement était trop élevé – elles recevaient une alimentation à base d’ensilage de maïs.

Le premier travail s’est donc focalisé sur la ration. Les croissances étant correctes sur la phase de 0 à 6 mois, les éleveurs ont conservé leurs pratiques pour cette période. Les veaux reçoivent du lait entier, distribué en un seul repas quotidien à partir de la deuxième semaine. En fonction des prix, les éleveurs reviennent parfois à la poudre de lait. Après le sevrage, la ration se compose de paille et d’un mash acheté dans le commerce. Ces animaux peuvent aussi consommer de l’enrubannage lorsqu’il atteint un haut niveau de qualité.

Analyser les fourrages pour caler la ration

À partir de six mois et jusqu’à la confirmation de la gestation, les génisses sont désormais élevées en bâtiment. Elles consomment de l’enrubanné et de l’ensilage de maïs distribués à la mélangeuse tous les deux jours. « On réalise des analyses pour connaître la valeur de l’enrubannage et adapter la quantité de correcteur azoté », précise Stéphane. Il vise un fourrage à densité énergétique élevée (entre 0,78 et 0,82 UFL/kg de MS) avec une teneur en MAT de 12 à 13 %. La ration est donnée à volonté.

Moins riche en maïs que la précédente, cette ration est également moins coûteuse. Cependant, il faut y ajouter le prix des analyses de fourrages, réalisées pour chaque nouveau lot d’enrubanné. Les éleveurs cherchent à faucher de l’herbe jeune pour rehausser la teneur en MAT. L’amélioration de l’autonomie protéique fait partie des objectifs depuis plusieurs années.

Évaluer la croissance

Ce régime équilibré et stable a tenu ses promesses en matière de croissance. Les éleveurs le vérifient en mesurant le tour de poitrine. Au sevrage, il atteint en moyenne 100 cm. Il monte à 130 à 6 mois. L’objectif est d’atteindre une hauteur au garrot de 130 cm pour inséminer. Les éleveurs ont posé des repères (scotch rouge) à ce niveau sur les cornadis. Cela permet de visualiser facilement la taille des animaux.

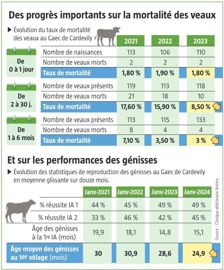

Le second axe d’action engagé avec le vétérinaire concerne la prévention sanitaire. En effet, le taux de mortalité des veaux était relativement élevé (voir le tableau ci-dessus), surtout pendant le premier mois, principalement à cause de diarrhées. François Baudier a préconisé de vacciner les vaches pour prévenir les diarrhées néonatales et les éleveurs ont adopté cette pratique. Ce qui leur coûte environ 13 €/vache mais le résultat est au rendez-vous. Ils ne reviendront pas en arrière.

Améliorer l’hygiène dans la nurserie

De plus, un nouveau protocole de nettoyage a été mis en place au niveau de la nurserie pour améliorer l’hygiène et lutter contre la coccidiose. Les niches à veaux sont systématiquement lavées et désinfectées entre deux veaux. Les seaux sont également désinfectés après chaque usage avec un produit bactéricide, virucide et anti-coccidie. Dans les cases collectives, les éleveurs administrent un traitement contre la coccidiose par voie orale durant les périodes à risque. L’ensemble de ces pratiques a conduit à une nette réduction de la mortalité des veaux. Elle a été divisée par deux sur le premier mois. « On ne consacre pas plus de temps à cet atelier avec ce protocole. Les veaux se portent mieux et cela favorise la croissance », témoigne Stéphane.

Ces changements dans l’alimentation et la conduite des veaux, intervenus en 2021-2022, ont permis de réels progrès. Comme les génisses ne sortent pas avant l’insémination, leur surveillance est permanente. «On détecte bien les chaleurs sans avoir besoin d’outils de monitoring.» L’an dernier, les génisses ont été inséminées en moyenne à l’âge de 14,8 mois et ont vêlé à 24-25 mois.

Veiller à la croissance des primipares

Toutes les génisses sont inséminées avec des doses sexées. Les vêlages se passent mieux et les éleveurs ne se lèvent plus la nuit pour assister des génisses. « Cette stratégie réduit les frais vétérinaires et permet aussi d’accélérer le progrès génétique», se félicite Stéphane. François Baudier vérifie les gestations par échographie. Les génisses sortent ensuite au pâturage où elles rejoignent les bœufs. L’entrée de primipares plus jeunes dans le troupeau nécessite une vigilance sur leur ration pour qu’elles poursuivent leur croissance durant la première lactation. Les éleveurs utilisent un Dac qui permet de fournir davantage d’énergie à ces animaux.

Aujourd’hui, l’objectif est de maintenir l’âge au vêlage autour de 24-25 mois. Le travail qui se poursuit avec le vétérinaire concerne l’amélioration des performances à la reproduction tout en maintenant le niveau de production laitière. Déjà, les changements engagés se traduisent par une réduction de l’intervalle entre vêlages, qui est tombé de 420 à 385 jours. Stéphane et Jean-Marc apprécient cette collaboration par étapes avec François. Un service qui coûte 5 €/1 000 l de lait et que les éleveurs estiment être très bénéfique.

De 600 000 à 2,3 millions de litres de lait livrés : le Gaec des Bohons mise sur la robotisation

La Charolaise « Surmesure » sera bien au Salon de l’agriculture… mais en photo

Veaux : de 0 à 2 mois, des fondamentaux à ne pas oublier

Lely dépasse le milliard d’euros de chiffre d’affaires pour la première fois

Ducasse Jaka, la « vache du siècle », confirme sa stature avec un pointage EX 97

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Décision de l'UE sur le Mercosur : au Salon de l'agriculture, on crie à la « trahison »

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Intervenants en élevage : « tout le monde ne circule pas librement sur l’exploitation ! »