Installé depuis près de deux ans, Samuel Danilo est satisfait. Le métier de producteur de lait lui offre la souplesse qu’il recherchait, ce qui compense à ses yeux les contraintes de l’astreinte.

Avant de s’installer sur la ferme de Noël, son père, début 2023, Samuel Danilo a travaillé au sein de l’Idele puis de BCELO (Bretagne Conseil élevage Ouest) et d’Innoval. Grâce à ce parcours, il n’ignore rien des difficultés qui freinent l’installation en élevage laitier. Loin de le décourager, la connaissance de ces réalités l’a aidé à forger son projet.

« En 2015, j’ai décidé que je reprendrai un jour la ferme de mon père », se souvient-il. À l’époque, il vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur de l’École supérieure des agricultures d’Angers. « Mon père s’est installé à 39 ans sur une ferme qu’il a choisie en raison de son super parcellaire. Je voulais que ce qu’il avait construit soit pérennisé, et profiter de ce cadre de vie très agréable pour voir grandir mes enfants. » Ils ont aujourd’hui 4 ans et 8 mois.

Une installation longuement préparée

Avant de concrétiser ce projet, Samuel goûte différents métiers, toujours en lien avec l’élevage. Il touche aux domaines techniques comme chef de projet environnement à l’Idele (2015-2018) avant de se concentrer sur l’économie et la stratégie chez BCELO. Il conduit des formations pour les éleveurs, il écrit des études de cas sur des thèmes technico-économiques pour L’Éleveur laitier durant plusieurs années. Certains de nos lecteurs reconnaîtront peut-être son nom. Il acquiert ainsi la conviction que le modèle de ferme individuelle qu’a choisi son père lui convient. « Les investissements sont réduits, la sensibilité à la météo aussi car les chantiers de récolte ou autres sont de faibles dimensions. » En parallèle, il réfléchit avec son père aux évolutions du système de production. Située à Ploërmel (Morbihan), l’exploitation dispose de 60 ha bien regroupés. Pour pallier un prix du lait insuffisant, Noël a misé sur un système herbager et économe. Il a tout pensé de façon à pouvoir travailler seul.

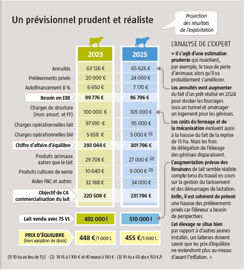

En 2014, le père de Samuel se brise l’épaule en glissant d’un tracteur. Il ne peut plus assurer la traite et investit dans un robot. « Pour l’amortir, il fallait augmenter le cheptel et passer à 70-75 vaches, sans possibilité d’accroître la surface », raconte Samuel. Remettre en cause le pâturage aurait été une hérésie. Le père et le fils décident au contraire de pousser plus loin l’extensification à l’animal. Les génisses sont mises en pension pour réserver les prairies aux vaches. Cette stratégie a bien fonctionné, ce qui a conforté Samuel dans son projet.

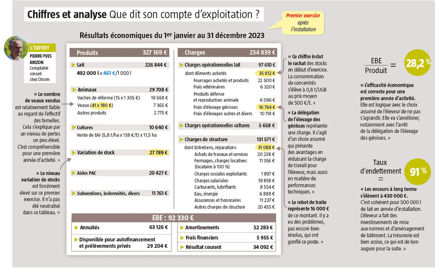

Il s’est installé le 1er janvier 2023, il a aujourd’hui 32 ans. Son père l’a accompagné comme salarié à plein temps durant neuf mois, puis à mi-temps le semestre suivant, avant de prendre sa retraite. S’il l’aide encore ponctuellement, Samuel préfère s’appuyer sur son apprenti, Maxence Garin, 18 ans. Son objectif principal est de gagner sa vie avec un temps de travail maîtrisé et une pénibilité limitée. Tout le reste en découle. « Je vise une production de lait par les fourrages. » Le maïs reste nécessaire pour équilibrer la ration.

Le silo est fermé au printemps

En hiver, les vaches reçoivent en moyenne 12 kg de maïs et 5 kg d’enrubanné. L’objectif est alors de 160 g de concentré par litre de lait. En moyenne annuelle, les vaches consomment 965 kg de concentrés, soit 130 g/l de lait. La totalité est distribuée au robot et se compose en moyenne de 1,8 kg de correcteur azoté (70 % de soja et 30 % de colza) et 0,8 kg de céréales.

Au printemps, l’éleveur choisit un concentré très énergétique pour maintenir l’état des vaches afin de préserver la production et la reproduction. Le silo de maïs est fermé au moins trois mois. En fonction de la qualité de l’herbe, il distribue parfois de l’enrubanné en complément à l’auge. Il s’agit aussi de faire rentrer les vaches pour qu’elles passent au robot de traite. « Je fonctionne avec un paddock pour le jour et un autre pour la nuit. Les vaches sont motivées pour aller au robot car elles savent qu’elles auront ensuite de l’herbe fraîche. » Cette conduite permet une production de 26 à 27 kg de lait/VL/j en hiver et de 20 à 25 kg le reste du temps, soit 6 300 l de lait livré/VL/an. Le coût alimentaire se limite à 110 €/1 000 l. D’ici deux à trois ans, Samuel pense que le niveau devrait monter à 6 800 l grâce à une amélioration de la préparation au vêlage et à la génétique.

La race holstein correspond bien à la conduite de l’élevage avec sa souplesse et sa capacité à produire. En moyenne, les vaches effectuent 3,5 lactations avant d’être réformées. Car, ici, les génisses ne les poussent pas. Le fait de les mettre en pension aide à prendre conscience de leur coût d’élevage. Le tarif est de 2 €/tête/jour à partir de l’âge de 6 mois. Comme son père avant lui, il n’élève que le nombre de femelles dont il a besoin, soit 20 par an. Le taux de renouvellement se situe à 26 % et les génisses vêlent en moyenne à 24,9 mois. « C’est la délégation de l’élevage des jeunes, et donc la spécialisation des tâches, qui a permis de parvenir à ce résultat. »

Samuel souhaitait maintenir la délégation de l’élevage des génisses, mais l’éleveur qui s’en chargeait cesse son activité fin 2024 et il n’a trouvé personne pour prendre la suite. Il se prépare donc pour les élever lui-même. Il va aménager des cases dans un hangar à fourrages et a acheté un tunnel pour stocker la paille. Il a aussi trouvé 15 ha en location à 3 km, ce qui lui permettra de préserver son autonomie fourragère. Inévitablement, cela va alourdir la charge de travail autour des animaux. L’essentiel des travaux des champs est délégué à une ETA ou à la Cuma. Samuel réfléchit aux aménagements de façon à réduire la pénibilité et à pouvoir travailler seul. Il cherche des matériaux de récupération pour réduire la facture parce qu’il n’est pas propriétaire du sol. La ferme appartient à un noble. « Son château se trouve à moins de 100 mètres de la ferme et il a gardé 5 ha autour pour son usage personnel. » S’il accepte aisément que des travaux soient réalisés, il refuse de vendre. Il n’a cédé que sur la maison d’habitation que le jeune couple voulait absolument acquérir. Samuel ne sait pas ce que deviendra la ferme au décès du propriétaire. Devra-t-il acheter les bâtiments et les 55 ha qui l’entourent ? En attendant, il doit limiter les investissements.

Près de deux ans après son installation, Samuel se dit satisfait. S’il marche dans les pas de son père, il ne sous-estime pas son besoin d’apprendre. « Mon parcours m’a donné un bon niveau général, mais je ne suis expert en rien. J’ai besoin d’un regard extérieur. » Ainsi, il fait partie du groupe Atout lait, dédié aux jeunes installés. Il échange aussi quasiment tous les jours avec deux anciens collègues récemment installés comme lui. « Je veux décider seul, mais j’aime travailler et réfléchir avec d’autres », admet-il. Sur le plan technique, il travaille également la conduite des veaux. Il en a perdu beaucoup la première année (18 %) essentiellement à cause de la cryptosporidiose. Il a donc revu les règles d’hygiène. Des mesures efficaces, puisqu’il n’y a eu aucun cas cette année.

Quatre ou cinq semaines de vacances par an

Dans son organisation au quotidien, Samuel apprécie la présence de son apprenti. Il est désormais autonome pour le remplacer le week-end. L’éleveur travaille par ailleurs avec un voisin qui possède également un robot de traite. Ils se remplacent mutuellement le week-end ou pendant les vacances et ont du matériel en commun.

« J’ai pris cinq semaines de vacances la première année et quatre la suivante. J’ai pu me libérer le week-end à chaque fois que je l’ai voulu. » Il ajoute qu’il commence sa journée vers 8 h 30, après s’être occupé de ses enfants. Il termine vers 19 heures en été, une heure plus tôt en hiver. « Mes journées sont moins longues que quand j’étais salarié, mais, bien sûr, il y a l’astreinte du week-end. J’ai calculé que je travaille en moyenne 50 heures par semaine. Ça me va parce que ce métier permet de la souplesse dans l’organisation. Je peux prendre du temps en journée pour les enfants ou pour autre chose, ce qui n’était pas envisageable avant. »

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard