À la ferme du centre de formation de Saint-Ségal (Finistère), Jérôme Daniel travaille depuis trois ans pour réduire l'utilisation des antibiotiques. En parallèle, il améliore la conduite dans l'objectif de diminuer les problèmes sanitaires.

NOTRE FERME A VALEUR D'EXEMPLE et de support pédagogique pour les stagiaires en formation. Elle sert aussi de plate-forme d'essais pour qu'ils apprennent le métier », lance Jérôme Daniel, responsable du troupeau. Dans ce cadre, la moyenne de production reste relativement élevée à 8 700 kg/ vache pour 90 g de concentré par kilo de lait produit. La participation aux concours et le recours à la transplantation embryonnaire restent aussi dans les pratiques courantes. Mais s'il veut entretenir la passion de l'élevage, Jérôme vise d'abord la rentabilité. Et il se doit d'être à l'avant-garde, pour préparer les stagiaires aux enjeux du futur. « Depuis plusieurs années, nous avons travaillé sur la réduction des charges opérationnelles, et notamment la maîtrise du coût alimentaire », précise-t-il. Grâce à une optimisation du pâturage, il est descendu à un coût alimentaire de 65 €/1 000 l pour les vaches laitières (voir L'Éleveur Laitier n° 192, de juin 2011). Malgré ces efforts, la marge brute a chuté en 2008. En cause, des frais vétérinaires qui ont explosé, dépassant la moyenne de 40 €/vache.

« DE MOINS EN MOINS D'ANTIBIOTIQUES SONT ADMINISTRÉS »

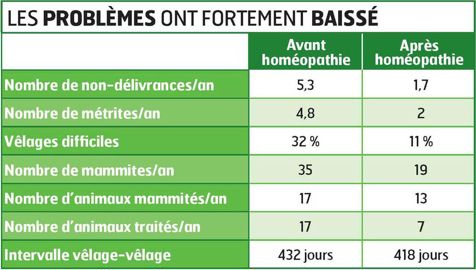

Après avoir réfléchi avec son praticien, Jérôme s'est aperçu que les traitements administrés aux animaux soignaient plus souvent les symptômes que les causes. Il s'est intéressé à l'homéopathie et a suivi une formation de quatre jours dans ce domaine. Il a également fait le stage « Éleveur infirmier ». À partir de là, la philosophie et les pratiques ont évolué.

« Nous privilégions l'observation des animaux et le travail de fond », note Jérôme. Quand une vache est malade, le premier réflexe est de prendre sa température. Ensuite, la priorité est donnée au traitement qui permet de livrer le lait.

Concernant les mammites par exemple, si une vache présente quelques petits grumeaux le matin, il attend la traite du soir pour voir l'évolution. Il reprend les résultats du dernier comptage cellulaire. Parfois, il n'y a plus de grumeaux le soir. Si le lait présente le même aspect que le matin, il soigne par homéopathie. « Avant, dans ce type de situation, nous traitions tout de suite avec un antibiotique. » Mais depuis trois ans, pas une mammite n'a nécessité l'emploi de pénicilline.

Les antibiotiques ne sont plus utilisés automatiquement non plus pour le tarissement. À la place, les vaches reçoivent un bolus d'oligo-éléments et un produit à base d'extraits de plantes. Ceci permet d'arrêter la lactation et de réduire le stress lié au tarissement. De la même manière, il donne un produit à base d'arnica avant le vêlage pour dilater le col. Ceci est systématique pour les génisses et les vaches qui ont eu des difficultés au vêlage précédent. Les naissances se passent beaucoup mieux, même avec de gros veaux. Si malgré tout, des difficultés s'annoncent, quelques granules d'arnica permettent de soulager la douleur de la vache et de faciliter la mise bas. Depuis trois ans, l'élevage n'a perdu que cinq veaux à cause du vêlage, contre cinq par an auparavant. Et la vêleuse n'a presque pas servi. Des produits à base de plantes servent aussi à traiter les non-délivrances. Les fièvres de lait ont presque disparu (un cas en deux ans). Des bolus d'oligo-éléments sont donnés en prévention. Les nouveau-nés font immédiatement l'apprentissage des granules. S'y rajoute une cuillerée de vinaigre d'alcool pour acidifier la caillette. Cette pratique réduit considérablement les risques de diarrhées.

« LES DIARRHÉES DES VEAUX SONT RARES »

Quand elles surviennent, les veaux reçoivent du kaolin. « L'explication tient souvent à un chauffage insuffisant du lait par un stagiaire. » Les sachets de réhydratant ont presque disparu de l'armoire à pharmacie. L'homéopathie a aussi permis de guérir des cas plus graves. Jérôme se souvient d'une vache qui a eu un abcès à l'utérus. Soignée par homéopathie, elle s'apprête aujourd'hui à vêler. Mais il y a aussi des échecs.

« Dans ce cas, nous n'hésitons pas à recourir à l'allopathie. » Pour la reproduction, l'élevage a recours à des bolus à base de plantes. Le taux de réussite en première insémination tourne autour de 50 %, contre à peine 40 % auparavant. Il faut 1,8 paillette pour obtenir un veau. L'homéopathie a aussi été expérimentée sur une vache qui ne venait pas en chaleur. Cinq jours plus tard, la chaleur s'est manifestée. Inséminée dans la foulée, la vache a mené une gestation sans problème. « Cet épisode a contribué à nous convaincre. » Jérôme insiste sur l'importance de l'observation des animaux. Un relâchement peut vite avoir des conséquences. Il s'en est aperçu en avril 2012. « À cause d'une surcharge de travail durant quelques semaines, notre vigilance a baissé et de petits problèmes ont apparu. »

Après cette phase d'amélioration du suivi et des traitements, Jérôme cherche à réduire les risques d'apparitions de pathologies. « Tout en restant sur notre ligne de maîtrise du coût alimentaire, nous avons commencé à diversifier la ration. Il s'agit de revenir aux fondamentaux et de favoriser un bon fonctionnement de la panse. » Jusque-là, le régime hivernal se composait de maïs et de soja. Aujourd'hui, l'ensilage de maïs monte au maximum à 12 kg de MS/VL/j. Il est complété par de l'ensilage d'herbe, et les vaches ont de la luzerne enrubannée et de la paille à leur disposition. La ration inclut aussi des betteraves et deux correcteurs azotés différents.

Au printemps, les laitières consomment 90 % d'herbe pâturée et 10 % de méteil. « Il s'agit de ralentir le transit sans encombrer la panse. Lemétabolisme fonctionne mieux et l'herbe pâturée est bien valorisée. » Pour limiter les risques de problèmes métaboliques, Jérôme allonge la durée des transitions alimentaires. Il utilise des levures vivantes durant ces périodes. Et il laisse toujours deux fourrages grossiers à disposition. « En fonction de la qualité de l'herbe pâturée, les vaches choisissent du foin plus ou moins souple. » Pour renforcer encore la résistance des animaux, la génétique a aussi un rôle à jouer. Désormais, toutes les génisses sont génotypées afin de repérer les meilleures en fonctionnels. « Nous voulons sélectionner des vaches productives et capables de durer », précise Jérôme. Les génisses sont fréquemment inséminées avec des semences sexées, toujours dans l'objectif d'accentuer la sélection sur la fonctionnalité.

Mais déjà, l'évolution des pratiques a amélioré la longévité des vaches. Actuellement, dans le troupeau, trois sont nées en 2003. 20 % des vaches sont en cinquième lactation ou plus. Conséquence de cette conduite, il devient difficile de trouver des motifs de réforme. En 2011, les mammites et la reproduction ont justifié quatre départs. Pour le reste, il s'agit de réforme « de luxe », selon Jérôme. En clair, il choisit les vaches qui font moins de TP, par exemple. Ou encore celles qui présentent un défaut dans la morphologie ou les membres.

Toutes les vaches sont classées en fonction de leurs qualités : lait, taux, niveau de frais vétérinaires, esthétique… Celles qui se placent le moins bien sont réformées les premières. Dans un objectif de taux de réforme à 25 %, les vaches sont désormais triées en deuxième veau. Seules les meilleures restent, les autres sont vendues, à la réforme ou en élevage.

« LE GAIN FINANCIER ES T RÉINVESTI DANS LE BIEN - ÊTRE DES ANIMAUX »

Sur le plan économique, la stratégie est payante. Les frais vétérinaires ont baissé de 7 000 € en 2010-2011 par rapport à l'année précédente. Le coût moyen des traitements s'élève à 2 €/vache. « C'est peu, par rapport au gain permis. Mais nous sommes vigilants car certains traitements sont onéreux. Nous devons donc cibler leur utilisation. »

Preuve de l'efficacité de cette conduite, le quota, qui a augmenté de 70 000 l de lait en deux ans, est produit avec dix vaches de moins. « L'argent que nous gagnons ainsi est réinvesti dans des équipements qui permettent d'améliorer le suivi des animaux ou leur confort : e-traite ou tapis de logettes, par exemple. » L'ensemble permet un gain de temps qui peut être consacré à une surveillance accrue en vue d'améliorer encore l'état sanitaire. La boucle est bouclée.

PASCALE LE CANN

Jérôme Daniel (à droite) et Pascal Goulaouic, formateur en production laitière, ont appris à maîtriser l'homéopathie afin de limiter l'usage des antibiotiques et de réduire le nombre de pathologies. © P.L.C.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité