Au Gaec des Culards, la présence d'un taux élevé de rumens non remplis trente jours après le vêlage et de TP bas a confirmé ce que la perte d'état marqué des animaux suggérait : un souci dans la conduite du tarissement et la préparation des taries à la lactation.

MARQUÉE CHEZ LES HOLSTEINS HAUTES PRODUCTRICES, la dégradation de la fertilité s'observe dans de nombreux troupeaux. Ainsi, dans l'Ain, les 95 montbéliardes du Gaec des Culards n'affichent qu'un petit 50 % de réussites en première IA. Un taux insuffisant vu le suivi apporté ici : enregistrement des chaleurs et des événements, fouilles et échographies systématiques quatre semaines après la mise à la reproduction. « Depuis des années, nous avons quelques soucis, expliquent David Desplanches et Alain Decher, deux des quatre associés du Gaec. Certaines vaches manifestent mal leurs chaleurs, ne retiennent pas, kystent et rekystent. Sans même avoir de mauvais vêlages ni de problème de délivrance, nous avons des métrites. »

Le bilan de reproduction fait en effet état de 56 % de vaches vides à 110 jours (contre moins de 20 %) et d'un taux de retours non multiples de cycle (supérieur à 24 jours) de 37 %. Il devrait être inférieur à 15 %.

Dans ce contexte, participer à l'étude Tham (pour « tarine, holstein, abondance, montbéliarde ») constituait une occasion de comprendre les raisons de la mauvaise fertilité du troupeau. Engagée dans le cadre du Pep lait Rhône-Alpes, cette dernière a été conduite sur 300 vaches par race. Après avoir mis en évidence les facteurs d'infertilité en holstein (voir encadré), les organisations d'élevage de la région(1) voulaient valider les résultats sur les tarines, abondances et montbéliardes, en identifiant pour chacune la combinaison de critères prédisant le mieux la réussite à la première IA, ou susceptible d'alerter l'éleveur.

Les résultats à la première insémination artificielle de 1 200 vaches, suivies dans quarante exploitations au cours de l'hiver 2010-2011, ont été croisés avec une dizaine d'indicateurs reconnus pour influencer la réussite en première IA : note d'état corporel depuis le tarissement jusqu'à 120 jours après le vêlage, remplissage du rumen, état de santé, conditions de déroulement du vêlage, production laitière, TB, TP, niveau leucocytaire et index du taureau. Le suivi réalisé au Gaec des Culards par Karyl Thévenin, contrôleur laitier, et son oeil extérieur de pointeur ont été très appréciés par David Desplanches et Alain Decher.

« UN TAUX ÉLEVÉ DE RUMENS NON REMPLIS »

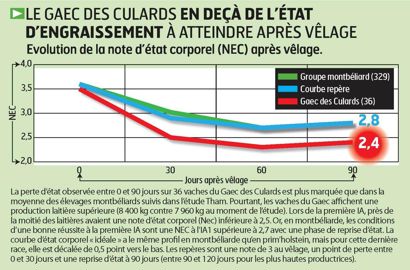

« À force de voir les vaches tous les jours, on ne les voit plus vraiment, notent ces derniers. Se rendre compte qu'une vache a pris du poids n'est pas si évident que cela. » Grâce au suivi d'élevage, ils se sont saisis du signe « remplissage du rumen » qu'ils connaissaient peu. Les données recueillies entre le tarissement et le cinquième mois de lactation ont mis en évidence une perte d'état corporel marquée entre 0 et 90 jours (voir ci-contre), indiquant un déficit énergétique important.

La présence d'un taux élevé de rumens non remplis 30 jours après vêlage (inférieur à 2 sur 40 % des vaches), ainsi que des TP bas (52 % des vaches présentaient un TP minimum inférieur à 30 points) ont confirmé ces observations. Tous ces indicateurs ont pointé du doigt un problème dans la conduite des 60 jours de tarissement et la préparation des taries à leur entrée en lactation. « Les taries étaient mises sur les repousses après les foins (prairies temporaires et naturelles avec légumineuses). Une façon de valoriser les prés isolés, éloignés (à 8 km) et non labourables. Les vaches étaient contentes mais trop bien nourries. Nous les rentrions 10 à 15 jours avant vêlage, quand nous n'allions pas rechercher la vache et le veau ! » Difficile dans ces conditions d'assurer une transition alimentaire adaptée à la future ration des laitières. Le rumen des vaches n'avait ni la flore ni les papilles suffisantes pour gérer le passage brutal à la ration semi-complète maïs-herbe et absorber correctement l'énergie de la nouvelle alimentation.

Cette année, les taries seront rentrées plus tôt et ramenées près de la stabulation, où une partie de la ration des laitières leur sera distribuée dans des bacs. « L'idéal serait de garder la trentaine de taries l'été à proximité de la stabulation et de donner aux animaux en phase de préparation au vêlage, la moitié de la ration des laitières au cornadis, souligne Alain. Encore faut-il avoir des bâtiments adaptés... Par la suite, constituer deux lots permettrait de mieux coller aux besoins en début de lactation et de gérer plus facilement la reprise d'état. Mais cela ne va pas dans le sens de la simplification du travail. »

« ON ESPÈRE 1,8 IA PAR IA FÉCONDANTE, CONTRE 2,3 ACTUELLEMENT »

Décidés à être plus vigilants sur la période 30-60 jours après le vêlage, là où la perte d'état des vaches laitières est la plus forte, les éleveurs vont poursuivre le pointage et les notes d'état. « Karyl fera les observations sur les taries et sur les laitières jusqu'à l'échographie. »

Dans l'élevage, les pratiques d'insémination ont été remises en cause. « Nous inséminions un peu vite (entre 60 à 65 jours après vêlage), sans savoir si les vaches étaient cyclées et sans faire attention aux taux. Nous voulions prendre de l'avance au cas où la vache ferait des kystes. Sur des vaches à 7 000 kg, cela pouvait passer, mais pas à 8 700 kg. En inséminant entre 90 et 100 jours, nous espérons atteindre un taux de réussite de 60 %, ce qui correspond à 1,8 IA par IA fécondante, contre 2,3 actuellement. » Les éleveurs feront également très attention aux risques d'infertilité liés à l'utilisation d'un taureau détériorateur en fertilité. « Alors que le prix des doses a augmenté et que les doses sexées sont utilisées sur des génisses et vaches aux index intéressants, inséminer sur des vaches qui ne sont pas en état, c'est du gaspillage. »

D'ici à la fin de l'année, les éleveurs pourraient disposer d'un nouvel outil d'aide à la décision pour la mise à la reproduction.

Un score précoce, établi vache par vache à partir des deux premiers contrôles (lait, TB, TP et leucocytes), pourrait s'ajouter aux éléments disponibles dans le « nouveau valorisé » du contrôle laitier Visiolact accessible en versions papier et numérique. Il sera ainsi possible de savoir si une vache est bien partie ou non pour réussir sa première IA. Mais cela ne remplacera ni le tour d'étable ni la réflexion de l'éleveur : « Un score supérieur à 10 peut être le signe de vaches bien prédisposées mais des pratiques de mise à la reproduction inadaptées, telles qu'une IA trop précoce, peuvent conduire à l'échec à l'IA1 », pointe Gilles Martin, étudiant ingénieur de l'Isara, très impliqué dans l'étude Tham sous l'égide de Patrice Dubois, directeur du contrôle laitier du Rhône. « Cela constituera un indicateur supplémentaire, en plus des données déjà disponibles en élevage et du sanitaire », estime-t- on ici.

ANNE BRÉHIER

(1) Contrôles laitiers-Fidocl, coopérative d'insémination, centre d'élevage de Poisy, école vétérinaire et Isara de Lyon.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité