Le dernier « workshop » de nutrition de la vache laitière, organisé en novembre dernier aux États-Unis, s'est penché sur cette question de plus en plus d'actualité dans de nombreux élevages.

DE PLUS EN PLUS D'ÉLEVEURS LE CONSTATENT À REGRETS : il est devenu courant de voir des primipares faire des mammites assez tôt dans leur première lactation. Même celles qui n'en font pas ont parfois des taux cellulaires élevés. Le fait est que de nombreuses études montrent aujourd'hui que près des deux tiers des génisses sont infectées, par des staphylocoques (Staphylococcus aureus, staphylocoque doré) dans plus de 20 % des cas, et des staphylocoques coagulase négatif (SCN) dans plus de 40 %.

Est-il besoin de rappeler que la fin de la (première) gestation (donc les deux mois qui précèdent le premier vêlage !) est une période où la glande mammaire se développe énormément (en quantité). Toute infection présente à ce moment-là est susceptible d'entraîner des problèmes pour la carrière entière de l'animal, sans compter les contaminations éventuelles des animaux sains dès les premiers jours de lactation. Bien sûr, ce problème n'est pas seulement européen.

Témoin, la conférence organisée au mois de novembre dernier aux États-Unis lors du workshop (atelier) de nutrition de la vache laitière à Grantville, sur le site de l'université de Pennsylvanie. À cette occasion, six pistes d'action concrètes ont été évoquées pour améliorer la santé des mamelles depuis le départ.

- Éliminer les infections existantes et prévenir les plus tardives avec un traitement « hors lactation », une trentaine de jours avant le premier vêlage : par exemple, lors de l'introduction dans le lot de préparation au vêlage et en utilisant l'insertion partielle des applicateurs intramammaires. Cette façon de faire a de nombreux avantages : un taux de guérisons supérieur à 95 % pour Staphylococcus aureus, de 90 % pour les SCN, bien supérieurs a ceux qu'il est possible d'obtenir au tarissement des vaches plus âgées. Mais aussi des contrôles cellulaires individuels (CCI) en première lactation réduits de 50 % et une production laitière supérieure de 10 % en moyenne pour les animaux traités. Profiter de cette occasion pour réaliser un parage fonctionnel, si possible avec une bonne contention dans une cage.

- Traiter avec un intramammaire « curatif » dès le vêlage, comme le conseillent souvent les vétérinaires. La réussite du traitement dépend ici, entre autres, du produit utilisé, mais les doses et la durée d'action ne permettent généralement pas d'être très efficaces sur les S. aureus. On obtient quand même une nette diminution (de 40 % à 10 %) des cas cliniques pendant la première lactation, et une production moyenne augmentée de plus d'un demi-litre par jour chez les animaux traités.

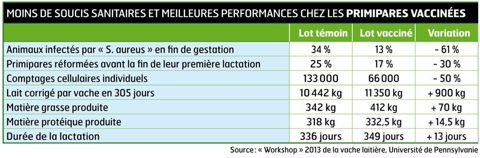

- La vaccination fait partie des options également intéressantes. Si le seul vaccin dont nous disposons en France n'est pas identique à ceux disponibles aux États-Unis, il est également ciblé sur les staphylocoques, comme certains d'entre eux. En respectant les protocoles d'injection, il est permis de compter sur une réduction des cas de mammites cliniques en première lactation, sur une diminution des comptages cellulaires individuels (CCI) durant les premiers mois, et sur une substantielle augmentation des quantités de lait et de matières utiles produites. Témoin, cet essai conduit aux États-Unis (voir tableau ci-contre) présenté lors du workshop. En lice, un lot de 106 génisses infectées à mi-gestation, à 70 % par des SCN et à presque 20 % par des S. aureus, la moitié vaccinées (entre six et douze mois par deux injections à quatorze jours d'intervalle, avec un rappel tous les six mois et au vêlage avec un vaccin autorisé, ici orienté contre les seuls staphylocoques), l'autre non vacciné constituant le lot témoin. On y observe les améliorations suivantes : 61 % de réduction des infections par S. aureus en fin de gestation, 30 % de diminution des primipares réformées avant la fin de leur première lactation (pour tomber à 17 % quand même), 50 % de réduction des CCI en fin de première semaine de lactation. La vaccination a aussi permis de produire plus de lait (900 kg de lait corrigé en 305 jours par vache laitière), plus de matière grasse (70 kg par vache laitière), plus de matière protéique (14,5 kg/VL), et plus longtemps (treize jours de plus en lactation).

- Obturateurs internes ou scellants sont évoqués ensuite par les spécialistes américains. Ils sont mis en place un mois avant le vêlage, après ou sans les traitements hors lactation mentionnés en premier point plus haut. En plus de la réduction des infections à staphylocoques, ils protègent des mammites d'environnement contractées les derniers jours de prepartum. Ils nécessitent une hygiène stricte lors de leur mise en place.

- Le contrôle des mouches pendant la période d'élevage et la fin de la gestation, par sprays « pour on » répétés intensivement ou boucle auriculaire, peuvent diviser par dix le risque d'infection à S. Aureus, malheureusement beaucoup moins dans les cas des SCN. Aux États-Unis, il est proposé un additif alimentaire larvicide, qui contrarie le développement des oeufs des mouches... qui pondent dans les bouses !

- Le rôle fondamental d'une bonne nutrition, voire d'additifs alimentaires immunostimulants est à rappeler en vue d'obtenir et de maintenir une bonne santé mammaire et globale. Nourrir les animaux selon leurs besoins, proscrire l'acidose et maintenir une bonne minéralisation dès le plus jeune âge et pendant toute la période d'élevage sont fondamentaux. La ration prévêlage peut être enrichie en antioxydants et oligo-éléments (Zn, Se, Io, vitamines A et E...) pour de bonnes défenses anti-infectieuses.

Pour la santé mammaire et globale de vos futures laitières, susceptibles d'être infectées avant leur premier vêlage, raisonnez en termes de prévention. Cela passe par une nutrition adaptée, un environnement sain et confortable, un contrôle des mouches, éventuellement un traitement préventif avec un produit « hors lactation » ciblé, couplé ou non avec un obturateur de trayon.

Cela devrait vous permettre d'atteindre un triple objectif : plus de lait de meilleure qualité, moins de mammites cliniques et moins de cellules... en première lactation, et pour toute la carrière de vos laitières. Le calcul économique sera très favorable à ces actions préventives, comme presque toujours quand il s'agit de qualité du lait !

YVES DEBAUVAIS VÉTÉRINAIRE EN HAUTE-SAVOIE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs