Au traitement curatif classique, mieux vaut préférer une stratégie d'intervention préventive. Elle permet d'éviter les diarrhées, pénalisantes pour la croissance des veaux, et de leur faire acquérir une immunité.

LES TRAITEMENTS ANTICOCCIDIENS SONT EFFICACES.

Aucun doute sur ce point. Pour autant, ils ne sont pas suffisants. Résoudre et maîtriser dans sa globalité un problème récurrent de coccidiose passe par certains préalables. Le premier consiste à identifier par coproscopie les dangers parasitaires, à commencer par les espèces pathogènes de coccidies en cause : Eimeria bovis et Eimeria zuernii. Mais aussi, en parallèle, les parasites souvent associés à la coccidiose mais négligés tels que les strongyloïdes. Objectif : les contrôler.

Second préalable : corriger les contextes à haut risque. Les situations de surpopulation ou d'ambiance défectueuse font le lit de la coccidiose. Elles favorisent le recyclage des coccidies et augmentent la pression ookystale du milieu.

Troisième préalable incontournable : la surveillance clinique par les éleveurs et le recueil de données épidémiologiques. Connaître les périodes critiques récurrentes et l'âge moyen des veaux touchés est notamment déterminant pour le traitement. Ce n'est qu'une fois ces préalables réglés que la stratégie de contrôle médical a toutes ses chances de réussir. Plusieurs groupes de molécules anticoccidiennes sont disponibles. Elles sont principalement administrées par voie orale pour être actives au niveau de l'intestin. Seuls les sulfamides peuvent également être utilisés par injection, en appoint au traitement local.

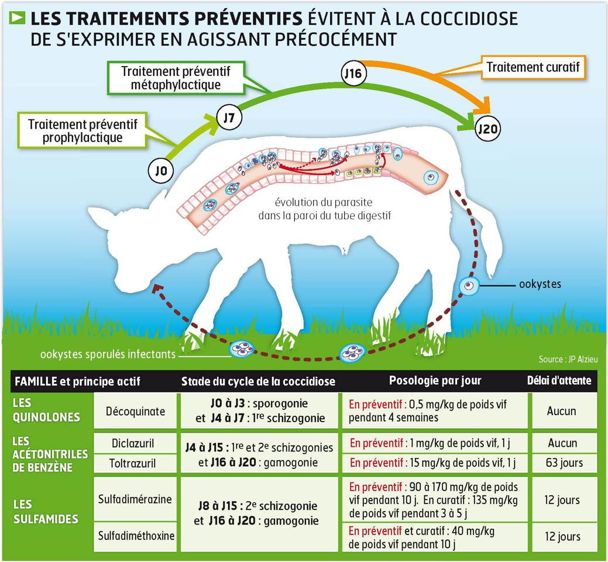

Mais au-delà, quelle stratégie de contrôle choisir ? Un consensus se dégage désormais pour dire que si le traitement des cas de « coccidiose maladie visible » s'impose, celui-ci doit demeurer une exception. S'il s'agit néanmoins de traiter en urgence un épisode de diarrhées, les anticoccidiens cibleront alors les stades de développement de deuxième schizonie et gamogonie. Les sulfamides (dotés aussi d'un fort pouvoir anti-infectieux limitant des proliférations locales bactériennes associées) et les acétonitriles de benzène (voir infographie) sont les plus recommandés. Malheureusement, ces traitements curatifs sont souvent insuffisants. Il est nécessaire de les compléter d'un ou plusieurs traitements symptomatiques. À savoir une perfusion si l'animal est déshydraté, des réhydratants oraux et autres pansements intestinaux. Sachez aussi que même si ce traitement curatif est précoce, il n'évitera pas les retards de croissance, la plupart des dégâts intestinaux et des effets néfastes métaboliques étant déjà installés

DEUX TRAITEMENTS PRÉVENTIFS AU CHOIX

Ce sont toutes les bonnes raisons pour lesquelles une majorité d'élevages ovins et de plus en plus d'élevages bovins préfèrent une stratégie de lutte ciblée et préventive aux traitements curatifs. Objectif recherché : empêcher la maladie de s'exprimer en intervenant de façon très précoce.

Deux options sont possibles. Le traitement prophylactique actif sur les tous premiers stades du cycle (sporogonie et 1re schizogonie). L'autre, dit métaphylactique, agit sur les stades précoces (deuxième schizogonie) et plus tardifs (gamogonie) qui conduisent à la destruction massive de la surface intestinale et à la diarrhée.

• La démarche prophylactique est basée sur la destruction précoce des coccidies dès la contamination orale du veau par les ookystes. Cette action sélective sur les stades les plus précoces du cycle constitue l'apanage du décoquinate, avec la distribution alimentaire de 0,5 mg/kg/jour pendant au moins vingt-huit jours.

Si les veaux sont effectivement protégés durant le temps correspondant à la distribution du décoquinate, l'interrogation formulée par certains auteurs concerne le degré d'immunisation réelle obtenue. L'action précoce dans le cycle réduirait la formation des stades considérés comme immunisants (schizontes de deuxième génération et gamontes).

• La stratégie métaphylactique, inspirée de la lutte contre les maladies respiratoires infectieuses, traite les veaux ou les jeunes bovins, après leur contamination par les ookystes de l'environnement, mais avant que les symptômes et les dégâts induits par la maladie n'apparaissent. La métaphylaxie est très différente d'une chimio-prévention systématique, car le traitement n'est instauré qu'en cas de milieu reconnu infecté. Il s'agit donc d'une démarche réfléchie et adaptée à l'élevage.

Son succès est hautement dépendant du moment du traitement. Celui-ci doit être instauré avant la phase de gamogonie, terminale du cycle et responsable des plus graves dégradations tissulaires. Mais il ne doit pas être trop précoce, car il est important de laisser les premières phases du cycle (schizogonies) se dérouler pour assurer l'immunisation du veau. On comprend donc aisément qu'il n'y a pas de recette type pour ce traitement qui impose une bonne connaissance des conditions d'élevage et des moments les plus favorables à la contamination. D'où l'importance cruciale des données épidémiologiques propres à chaque élevage.

Le principe de base d'un traitement prophylactique consiste, en général, à traiter une semaine avant l'apparition prévisible des premières diarrhées pour les éviter. L'exemple concret du cas classique de coccidiose précoce apparaît dès quatre semaines d'élevage sur des velles laitières. Ce genre de situation suggère que la contamination initiale par les ookystes infectants se produit vers cinq à sept jours après la naissance. Compte tenu d'un cycle moyen de développement de dix-huit à vingt jours, cela correspond bien à une « coccidiose maladie » survenant à quatre semaines d'âge. La gamogonie, phase terminale et délabrante du cycle, se déroulant dans les cinq à sept derniers jours du cycle, le traitement est donc placé à vingt jours d'âge. Les deux semaines précédentes permettent ainsi un début d'immunisation des velles. En cas de milieu reconnu très contaminé, un deuxième traitement, trois semaines après le premier, reproduit le même contrôle tout en autorisant un complément de réponse immunitaire.

UNE NÉCESSITÉ : ACQUÉRIR UNE IMMUNITÉ

Excepté pour les sujets à vie très courte (animal de boucherie), chaque veau doit disposer d'une immunité solide et durable vis-à-vis des coccidies et, si possible, précoce. S'il faut aussi éviter la maladie et les retards de croissance, la muqueuse intestinale du veau doit impérativement rencontrer « physiquement » les différentes espèces de coccidies pour construire son immunité. Il apparaît dès lors nécessaire de laisser des périodes de contact entre les coccidies et le jeune veau. Ce sont les contacts multiples et successifs qui vont permettre l'installation de l'immunité.

Là où intervient la subtilité est l'utilisation stratégique et ciblée de l'anticoccidien à une période clé, qui évitera l'expression de la maladie, en coupant le cycle avant les phases terminales délabrantes de deuxième schizogonie et de gamogonie. Cette stratégie de recherche de l'immunité solide et durable permet, à moyen terme, d'éviter les rechutes à des périodes de stress (sevrage, alottement, transition alimentaire…). De plus, elle garantit une croissance harmonieuse avec le respect des objectifs de GMQ.

JEAN-PIERRE ALZIEU MEMBRE DE LA COMMISSION PARASITOLOGIE SNGTV

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs