Les comptages cellulaires sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les mesures de lutte sont connues. Un meilleur suivi est indispensable, surtout dans les grands troupeaux.

DANS L'OUEST, LA CONCENTRATION CELLULAIRE du lait de tank (CCT), et donc livré, connaît une dégradation lente mais constante qui pose des problèmes. Les années quatre-vingt-dix avaient pourtant vu l'amélioration de ce paramètre avec la mise en oeuvre d'un catalogue de mesures préventives (hygiène de la traite, tarissement, meilleurs équipements…). En 1997, un régime de pénalisation sévère a été mis en place pour les élevages livrant souvent du lait à plus de 400 000 cellules par ml. Il aurait dû constituer, avec le paiement différentiel du lait selon sa qualité, une motivation forte. Pourtant, depuis le milieu de la décennie, l'évolution s'est inversée.

UN LENT DÉVISSAGE GÉNÉRALISÉ

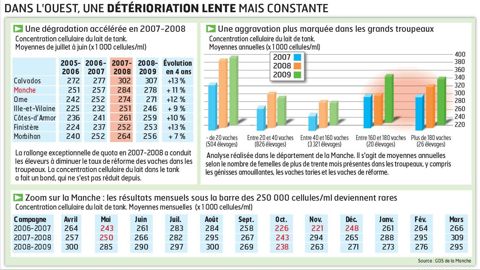

L'examen de l'évolution de la moyenne annuelle des CCT en Basse-Normandie et en Bretagne montre qu'en quatre ans, la CCT du lait livré a augmenté de 7 à 13 % selon les départements. La situation est particulièrement inquiétante en Basse-Normandie où les moyennes annuelles avoisinent ou dépassent maintenant 300 000 cellules par millilitre. La campagne 2007-2008 paie un lourd tribut à cette situation. La demande soutenue de lait a conduit à une augmentation du droit à produire. La production a aussi été soutenue en réduisant la réforme des vaches. Des animaux infectés, qui auraient dû disparaître, sont restés dans les exploitations et les CCT ont fait un bond qui n'a pas été réduit pas la suite. Conséquence : la moyenne mensuelle du lait livré reste durablement au-dessus de 250 000 cellules/ml.

C'est le cas dans la Manche. D'année en année, le nombre de mois où la moyenne départementale est inférieure à 250 000, plafond pour le meilleur prix du lait, diminue. En 2006-2007, quatre moyennes mensuelles ont été enregistrées sous cette barre contre une seule en 2008-2009 (voir tableau). Autre conséquence : en Basse-Normandie, l'avertissement pour dépassement du seuil de 400 000 cellules/ml adressé par l'interprofession laitière touche désormais près de 12 % des producteurs chaque semestre. En 2008, 757 producteurs de Basse-Normandie ont été en situation d'arrêt de collecte, et certains l'ont effectivement été.

L'interdiction de livrer du lait avec une concentration supérieure à 400 000 cellules par millilitre est d'abord une prescription sanitaire.

LES STAPHYLOCOQUES DORÉS EN CAUSE AU-DELÀ DE 400 000 CELLULES

Une CCT élevée indique que dans le troupeau, un nombre important de quartiers est infecté par des bactéries responsables de mammites subcliniques. Ces bactéries sont fréquemment des staphylocoques dorés. Ils peuvent être responsables de toxi-infections alimentaires. Cependant, le lait cru, dont la majeure partie est traitée thermiquement, est rarement responsable de ce problème. En revanche, Staphylococcus aureus est un germe responsable de mammites difficiles à guérir. La qualité physique du lait est également altérée : diminution du lactose, substitution de la caséine par l'albumine. L'aptitude fromagère du lait s'en trouve diminuée, ce qui explique les pénalités. Mais il y a plus grave pour le producteur : l'augmentation de la CCT est corrélée à une réduction de la production. Une CCT égale à 400 000 signifie que 10 % des quartiers sont infectés et que la production est réduite de 5 %. Pour un troupeau avec un quota de 250 000 l, cela signifie que la production de plus de deux vaches est tout simplement perdue. À cette perte s'ajoute celle de la production d'une autre vache à cause du déclassement du lait en catégorie B (voire C au-delà de 400 000 cellules/ml). Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, avec une CCT annuelle de 250 000 à 300 000, ce sont 2 à 3 % de la production régionale qui s'évaporent tous les ans, soit 50 000 à 70 000 t de lait ou la production de deux à trois cents exploitations.

DES SOLUTIONS À TOUTE ÉPREUVE

La maîtrise de la CCT et celle de la qualité du produit doivent être le souci quotidien du producteur de lait. Là résident des gisements de revenu. Toutefois, leur mise en oeuvre peut nécessiter un peu d'investissement en matériel, en temps et surtout en méthode.

La lutte contre les CCT élevées repose sur un logement des vaches (en lactation ou taries) sec, propre et confortable. De là découle la propreté des vaches qui peut être objectivée facilement. Le caractère récent du logement n'est pas toujours un gage de qualité et sa ventilation doit être observée avec soin. La machine à traire reste l'un des rouages essentiels dans la transmission des mammites contagieuses. Bien réglée, elle évite la transmission accidentelle des germes vers les quartiers sains, et préserve l'intégrité des trayons, en particulier du sphincter. Toutes les actions qui visent à diminuer la contamination microbienne de la peau des trayons sont les bienvenues. Citons le nettoyage, la désinfection et le séchage des trayons avant la traite, le lavage des mains du trayeur et le trempage dans une solution désinfectante après la traite.

Les traitements, qui sont l'un des postes de dépenses importants de l'atelier, sont très mal conçus. Une réflexion périodique et approfondie, conduite avec le vétérinaire sur la base du cahier sanitaire (enregistrements) et d'analyses de lait, est indispensable, tant en lactation qu'au tarissement. Bien des vaches ne méritent pas leurs traitements et bien des vaches n'ont pas le traitement qu'elles auraient mérité. Enfin, la définition d'une politique de réforme fondée sur les performances de reproduction de l'élevage est nécessaire.

Au final, c'est la définition d'une vraie stratégie de traite d'animaux sains dans des conditions hygiéniques qui doit permettre de contrôler le problème des cellules.

LA DÉRIVE INQUIÉTANTE DES GRANDS TROUPEAUX

Malheureusement, cet important travail de réflexion, voire de remise en cause, n'est pas fait. Pourtant, il va devenir plus urgent à mesure que les troupeaux s'agrandissent.

La dégradation accélérée des CCT mensuelles dans ce qu'il faut qualifier de grands troupeaux, c'est-à-dire des exploitations qui vont traire plus de 160 vaches, est plus énigmatique. À l'heure actuelle, cette population représente 1,08 % des producteurs de lait dans la Manche. L'examen de l'évolution des CCT mensuelles de 2007 à 2009 de l'ensemble des exploitations de ce département confirme la dégradation pluriannuelle des résultats. Toutefois, si on répartit l'ensemble des producteurs selon le nombre de femelles laitières de plus de trente mois (et donc susceptibles d'être en lactation), on constate que cette dégradation est d'autant plus marquée que le troupeau est grand. En deux ans, les CCT ont augmenté de 50 000 cellules/ ml (voir infographie ci-dessus). Les grands troupeaux ont des résultats à peine meilleurs que les très petits (moins de vingt vaches). En fait, avec 60 000 cellules de moins, les troupeaux de taille intermédiaire ont les meilleurs résultats.

Cette situation est inhabituelle. Depuis longtemps, en France et dans d'autres pays laitiers, la qualité du lait s'améliore avec la taille du troupeau. Mieux, les variations saisonnières de la qualité sanitaire sont moins marquées dans les grands troupeaux. On explique ce phénomène par une amélioration des conditions d'élevage et par la spécialisation du personnel affecté à la traite.

SPÉCIALISER LES TÂCHES DANS L'ATELIER LAITIER

La conduite des grands troupeaux laitiers entraîne des évolutions dans les bâtiments, dans les équipements de traite, dans l'alimentation, l'élevage des veaux… Ces investissements lourds permettent la mise en oeuvre de techniques rationnelles et systématiques, et la productivité s'en trouve améliorée.

Du point de vue sanitaire, l'adaptation a priori des équipements aux vaches permet une amélioration de l'hygiène. Des techniques telles que la conduite en lots (séparer les primipares jusqu'à la première échographie, les traire avant les autres) et la ségrégation des animaux infectés (traite séparée des vaches à cellules) deviennent possibles. Il va devenir difficile d'améliorer encore les équipements. À ce stade, c'est la conduite d'élevage et l'adoption de procédures sanitaires rigoureuses qui permettront de valoriser les investissements. Un important travail devra être fait. Ainsi, la plupart des procédures d'intervention sur les animaux ne sont pas définies, et encore moins écrites. Il s'en suit que plusieurs travailleurs d'une même exploitation peuvent, par exemple, traire ou traiter les mammites ou les veaux de manières très différentes. Ces différences génèrent trop d'approximations et conduisent à une dégradation sournoise de la qualité (cellules ou mortalité). On doit réfléchir à une spécialisation du travail, car la collecte du lait, la surveillance des mammites et de la santé des animaux peuvent faire l'objet d'un poste de travail. Au niveau international, un certain consensus existe pour dire que dans une exploitation laitière, il faut 1 UTH pour 70 à 80 animaux (tous types). La main-d'oeuvre va donc être le facteur limitant de l'agrandissement des ateliers laitiers.

De la même manière, le développement de programmes sanitaires est incontournable. La surveillance et la prise en compte précoce des infections mammaires, avant le passage au stade de mammite clinique, ou l'organisation de la mise à la reproduction paraissent des actions de base.

La dégradation de la qualité sanitaire du lait de vache est indéniable dans le grand Ouest. Les explications conjoncturelles ne suffisent pas à l'expliquer. L'application insuffisante des mesures classiques de lutte et l'absence d'investissements organisationnels viennent compromettre les investissements structurels importants déjà consentis.

La situation est d'autant plus inquiétante que le troupeau est grand. Même si cette population est encore peu nombreuse, il devient urgent de codifier et de mettre en oeuvre des conduites d'élevage adaptées. La spécialisation de la main-d'oeuvre au sein même de l'atelier laitier est une voie qui mérite d'être explorée.

LUC DUREL

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs