La coccidiose n'est pas devenue par hasard une dominante pathologique des veaux. Cela tient à des facteurs d'élevage à risques souvent associés à un parasitisme.

JADIS, LA COCCIDIOSE ÉTAIT RÉPUTÉE, en élevage laitier, comme une maladie du sevrage et du post-sevrage. Désormais avec une incidence quasiment exponentielle et l'expression typique de la diarrhée, elle y est devenue une dominante pathologique très précoce, dès trois à quatre semaines d'âge en stabulation. Cela vaut aussi en élevage allaitant. Plus méconnue mais omniprésente « partie immergée de l'iceberg », la coccidiose subclinique, sans symptômes caractéristiques, est responsable d'altérations de performances zootechniques, en particulier de baisse du GMQ.

Mais que s'est-il donc passé depuis les années 1990 où le danger était connu, mais l'incidence plus faible ? De nombreux facteurs du mode d'élevage ont favorisé son « explosion ».

RÉSISTANCE : L'OOKYSTE, ÉLÉMENT INFECTANT REDOUTABLE

Dans la dizaine d'espèces de coccidies (protozoaires unicellulaires) spécifiques des bovins, seules deux d'entre elles sont considérées comme très pathogènes : Eimeria zuernii et Eimeria bovins. Leur cycle est direct (contamination du veau strictement orale sans hôte intermédiaire, par léchage ou ingestion). Il est également de très courte durée, de quinze à vingt jours, avec plusieurs phases successives de multiplication du parasite strictement limitées à la paroi intestinale, aboutissant à des destructions cellulaires massives.

Ces deux coccidies sont responsables de destructions produisant une diarrhée plus ou moins accusée, pouvant aboutir à des fèces marron, brunes, parfois mélangées à du sang frais. L'élément infectant est l'ookyste, éliminé dans les selles. Il constitue une forme de résistance remarquable avec une durée de survie exceptionnelle dans l'environnement. Il peut y perdurer classiquement un an à 4° C. Les élevages humides, rarement curés, « stockent » donc des milliards d'ookystes, qui n'attendent que la rencontre avec le veau pour une contamination strictement orale (pis souillé, litières…).

PROTECTION : LE COLOSTRUM N'IMMUNISE PAS

La réceptivité liée à l'âge des veaux constitue le premier des facteurs de risque. Les veaux naissent quasiment sans protection durable vis-à-vis de la coccidiose, malgré les anticorps apportés par le colostrum maternel. La preuve en est avec les premiers cas dès trois à quatre semaines de vie, attestant d'un développement de coccidies pouvant commencer dès la première semaine. Le veau doit donc acquérir tout seul son immunité au fur et à mesure des contacts avec les coccidies. L'immunité protectrice est de type cellulaire, nécessitant le contact intime de la muqueuse intestinale avec chaque espèce de coccidie, tout le dilemme est d'acquérir cette immunité sans tomber dans la maladie et/ou le retard de croissance.

GÉNÉTIQUE : UNE PRÉDISPOSITION PROBABLE

Démontrée par plusieurs travaux allemands, une relative prédisposition génétique peut concourir à l'expression de la coccidiose. Cela expliquerait la forte prévalence dans certains élevages de bon niveau technique et hygiénique.

À long terme, la sélection en élevage pourrait s'avérer utile par l'acquisition de lignées naturellement résistantes à la coccidiose.

AGRANDISSEMENT : UN RISQUE ACCRU EN GRANDS TROUPEAUX

Le risque s'accroît avec la population dans les bâtiments. Il est lié à l'augmentation de taille des cheptels et à l'étalement des vêlages, responsables d'un temps accru d'occupation des bâtiments par les jeunes bovins, avec une succession de lots, sans véritable désinfection ni vide sanitaire.

La densité animale, l'humidité (plus de 80 %) et la température (plus de 15° C) permettent le recyclage massif des coccidies et l'accroissement de la pression ookystale du milieu. À effectif égal, les bâtiments à litière accumulée sont plus risqués que ceux avec caillebotis. Enfin, l'âge et la vétusté relative des locaux semblent très favorables à la coccidiose.

STRESS : UNE INFLUENCE MÉCONNUE MAIS MAJEURE

Les stress physiques liés aux manipulations et aux allotements sont fréquents et pré-disposants. Le sevrage, stress physique et psychique couplé à un stress alimentaire, est notamment un facteur d'aggravation du risque.

Les stress alimentaires sont mésestimés avec, en particulier, les déséquilibres nutritionnels précoces (excès protéiques, notamment dans les nourrisseurs), parfois couplés à un sevrage précoce, à deux mois en élevage laitier.

À l'herbe, le passage vers une pâture plus riche est un extraordinaire facteur favorisant. La perturbation des flores intestinales par le changement de composition de l'herbe « réveille » les coccidies et permet leur développement, souvent favorisé également par le parasitisme à strongles digestifs.

À ce propos, beaucoup d'éleveurs pensent que la coccidiose a été contractée en pâture alors que la plupart des jeunes bovins hébergent déjà les coccidies depuis leur sortie des bâtiments d'élevage et peuvent dès lors l'exprimer à l'herbe.

PARASITISME ASSOCIÉ : UN IMPACT SOUS-ÉVALUÉ

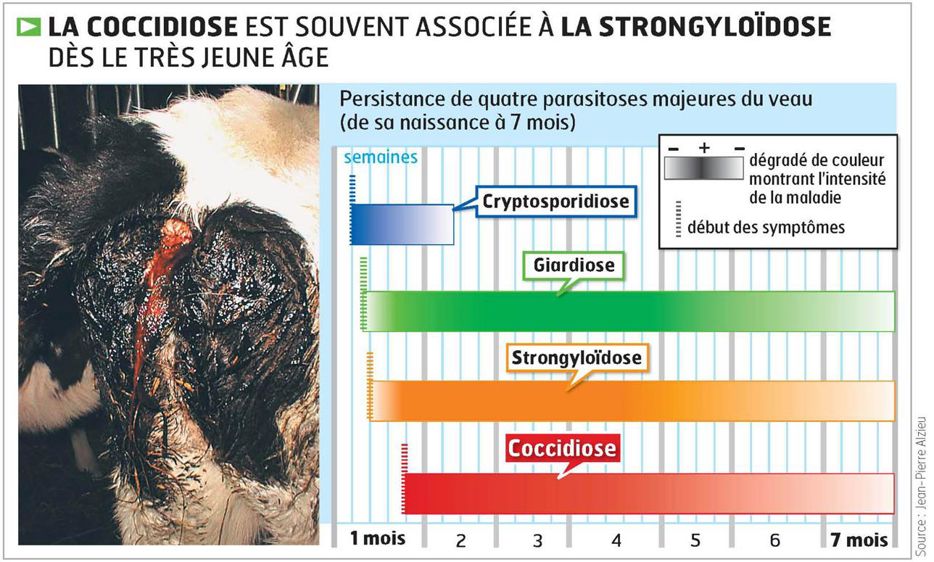

Si elle n'a pas de lien direct avec la cryptosporidiose et la giardiose, la strongyloïdose (contamination orale du veau par le colostrum ou transcutanée sur des litières souillées) s'avère très souvent liée à la coccidiose. Sa prévalence maximale se situe entre un et trois mois d'âge. L'élevage en bâtiment humide et chaud sur litière accumulée fait souvent le lit du duo « strongyloïdose- coccidiose ». De même, l'infestation par la toxocarose (Ascaris) en bâtiment et par les strongles gastro-intestinaux en pâture (Ostergia, Cooperia) constitue une situation à haut risque de coccidiose.

Comment cela s'explique-t-il ? L'infestation par les vers ronds (ou nématodes) que sont les strongyloïdes, les ascaris ou encore les strongles digestifs, monopolisent une voie spéciale de la réponse immunitaire, appelée Th2, au détriment de la voie Th1 « déprimée », qui permet normalement l'immunisation et le contrôle des protozoaires, dont les coccidies. Il s'agit donc d'une « association de malfaiteurs », invisible pour l'éleveur, qui favorise les coccidioses.

Seul l'examen microscopique des selles (coproscopie) permet de diagnostiquer la coccidiose.

Plus que la quantification, la reconnaissance des espèces très pathogènes est décisive.

La mise en évidence en même temps du parasitisme associé est plus que précieuse. On comprend dès lors que le seul contrôle des coccidies ne peut pas régler d'un coup de baguette magique toutes les diarrhées présumées seulement coccidiennes. Un contrôle « sur mesure » s'impose donc.

JEAN-PIERRE ALZIEU

Vétérinaire, membre de la commission parasitologie de la SNGTV !

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs