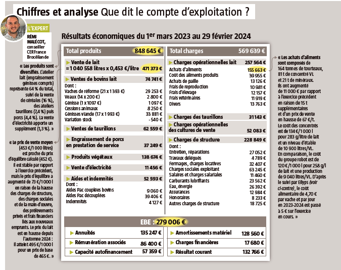

Il y a cinq ans, à l’arrivée d’un nouvel associé avec des droits à produire supplémentaires, le Gaec La Guichardais a renoncé à pousser les murs pour éviter de s’endetter davantage. À la place, il s’appuie sur un deuxième robot de traite d’occasion et enrichit la ration pour augmenter la production par vache.

Avant que Cédric Nizan s’installe sur la ferme familiale en 2008, celle-ci produisait 270 000 litres avec 40 vaches, à Mordelles, en Ille-et-Vilaine. Seize ans plus tard, avec une surface et un nombre de vaches doublés, la production laitière a été multipliée par quatre. « Lors de mon installation, j’ai apporté une ferme distante de dix kilomètres, raconte l’éleveur. Nous avons rassemblé toutes les vaches dans le bâtiment de la Guichardais, et construit un bâtiment annexe pour les génisses. »

En 2016, une autre étape est franchie. Un nouveau bâtiment de 70 logettes est construit pour les vaches, qui passent à la traite robotisée. « Mes parents ont toujours été partants pour innover, souligne Cédric. Depuis 2010, nous sommes ferme-test pour le développement du robot d’alimentation de Jeantil [lire l’encadré, page 63]. De plus, mon frère travaille chez DeLaval. Maman commençait à fatiguer à la traite : l’arrivée du robot l’a remotivée. Et, pour moi, c’était aussi une sécurité en matière de main-d’œuvre à l’approche du départ à la retraite de mes parents. »

Le Gaec familial reprend des volumes auprès de la laiterie et sature rapidement son robot à 700 000 litres. En 2020, Julien Picault, employé à l’ETA de la commune, devient associé du Gaec en remplacement du père de Cédric. Les droits à produire augmentent encore de 200 000 litres. Cependant, les logettes sont au complet avec 70 vaches. « La question d’agrandir le bâtiment s’est posée, mais nos annuités étaient déjà élevées, indiquent les éleveurs. Nous avons alors fait le choix d’intensifier la production en investissant dans une deuxième stalle de traite d’occasion. » Avec ce second robot, le nombre moyen de traites quotidiennes par vache passe de 2,3 à 2,7, voire 2,8. L’effet est immédiat avec 100 000 litres de lait supplémentaires. En 2023 enfin, c’est au tour de la mère de Cédric de prendre sa retraite : elle est remplacée par Christophe Moisan, fils d’agriculteurs du secteur ayant travaillé dix-huit ans dans le machinisme. « J’étais intéressé par la diversité des productions de cette ferme, par l’élevage et par la robotisation », déclare-t-il.

Objectif de 40 kg de lait par vache et par jour

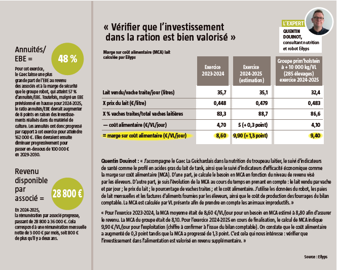

Les trois associés produisent aujourd’hui plus d’un million de litres de lait, soit 300 000 litres de plus avec le même bâtiment de 70 places construit en 2016 : un bon moyen de diluer les charges de structure. Les 80 à 85 vaches à la traite se relaient au niveau des logettes et des deux robots de traite. « Lors de mon installation, notre système, avec du pâturage à la belle saison, était déjà performant avec 27 à 28 kg de lait produit par vache et par jour, rappelle Cédric Nizan. Le niveau génétique était bon et la préparation de la ration au bol mélangeur efficace. Les vaches ne pâturent plus désormais : elles ont seulement accès à un parcours. L’arrivée du deuxième robot a permis un bond significatif car nous sommes passés de 32 à 36 kg de lait par vache et par jour. Notre objectif est maintenant fixé à 40 kg en s’appuyant notamment sur des leviers alimentaires. »

Les laitières ne pâturant plus, la ration est stable sur l’année et distribuée quatre ou cinq fois par jour par un robot. Elles reçoivent 40 kg brut d’ensilage de maïs,10 kg d’ensilage d’herbe, un peu de foin ou de paille broyée s’il manque de cellulose, 3,5 kg de tourteau protéique (70 % soja + 30 % colza), 1,3 kg de farine de maïs et orge aplatie (transformés par le négoce qui collecte blé et maïs grain), 300 g de minéraux. La complémentation au Dac du robot est composée en moyenne de 2,3 kg de concentré énergétique et 1,7 kg de tourteaux protéiques. Depuis 2024, les éleveurs font triturer leur colza localement par Soleil Nutrition à Iffendic (Ille-et-Vilaine), dans l’objectif de récupérer des tourteaux gras de colza mélangés à du soja pour obtenir les granulés distribués au Dac. « Pour concentrer la ration en énergie, nous ajoutons depuis trois ans de l’huile de palme à raison de 250 g par vache dans la ration de base. L’usage de 30 % de tourteaux gras de colza au Dac permet d’en économiser 50 g. C’est plus local, moins coûteux et moins soumis aux variations de prix, donc on aimerait en utiliser davantage à l’avenir, peut-être même dans la ration de base. Il faudrait pour cela une cellule supplémentaire au niveau de la cuisine du robot. »

Une ration permise grâce au prix du lait

La ration de base est également enrichie en levures vivantes. « Nous avons commencé avec les fourrages de l’année 2022, secs, pauvres en amidon et peu digestibles, en raison de la sécheresse. Les levures renforcent la flore microbienne du rumen et améliorent la digestibilité des fourrages. Nous avons réussi à maintenir les performances en 2022-2023 et nous utilisons désormais systématiquement ces levures. »

Début 2025, une nouvelle étape a été franchie avec la complémentation de la ration en acides aminés (méthionine). « Quand on vise une production de 40 kg de lait par vache et par jour, il est nécessaire de rééquilibrer en méthionine et/ou en lysine afin d’améliorer l’efficacité de l’ensemble des apports protéiques, justifie Quentin Douinot, consultant nutrition et robot chez Eilyps. Nous calculons le dosage nécessaire en fonction des autres composants de la ration. »

Les associés le reconnaissent : « Nous pouvons nous permettre de fabriquer une telle ration, un peu coûteuse, grâce au prix du lait actuel. » En outre, leur système intensif ne leur donne pas droit à l’erreur quant à la couverture alimentaire des besoins des animaux. Ils doivent notamment être particulièrement attentifs au management de la reproduction. L’IVV actuel est de 390 jours et le taux de réussite à la première IA est de 35-40 % pour l’ensemble du troupeau. L’élevage est équipé de colliers de détection de chaleurs, mais leur effet est limité car les vaches du troupeau les expriment peu. « Nous n’avons pas identifié l’origine du problème, sachant qu’elle peut être multifactorielle, précise Quentin Douinot. Selon moi, ce n’est pas lié au niveau de production car d’autres élevages hauts en production ne rencontrent pas ce problème. »

Les éleveurs et leur conseiller espèrent donc que la complémentation en méthionine contribuera à améliorer la situation, de même que les vitamines et le carbonate de calcium également ajoutés à la ration depuis le début de l’année. Les vaches taries font elles aussi l’objet de toutes les attentions. Pendant la phase de préparation au vêlage, elles reçoivent une ration composée de 20 kg brut d’ensilage de maïs, 5 kg de foin ou paille, 3,5 kg d’un aliment complet, ainsi que 100 g de chlorure de calcium et 30 g de sel. « Tous les deux mois, nous mesurons le pH urinaire pour vérifier la balance anion cation, explique Quentin Douinot. À l’aide du chlorure de calcium, nous sommes passés d’un pH de 8,5 à un pH de 6,8. Cela pour éviter les non-délivrances, favoriser l’ingestion et mobiliser le calcium. Nous pouvons aller plus loin en visant un pH de 5,8 à 6, mais cette stratégie d’acidification n’est pas à mettre entre toutes les mains ! Il faut de bonnes conditions d’élevage à côté : de l’espace et du confort, suffisamment d’eau, etc. »

Les éleveurs sont également abonnés à un suivi mensuel de reproduction par Innoval, à un suivi de pédicure tous les deux mois et réalisent chaque mois l’analyse du profil en acides gras du lait, indicateur de la santé du troupeau. « Nous devons surveiller nos vaches », reconnaissent-ils. Jusqu’à présent, les trois associés ont choisi de pousser au maximum l’occupation de leur bâtiment laitier et la productivité des animaux. La question d’agrandir le bâtiment reste posée, mais cette option risque selon eux de leur imposer un palier supérieur en volume de lait qui pourrait dégrader leurs performances économiques et leur confort de travail. « Nous avons encore des annuités élevées pour plusieurs années, et il y aura toujours du matériel à renouveler à l’avenir. Il faut aussi assurer en parallèle les ateliers engraissement et porc. Or nous avons à cœur de maîtriser notre temps de travail : commencer à 7 heures, être à la maison à 18 heures-18 h 30, et travailler un week-end sur trois. »

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité