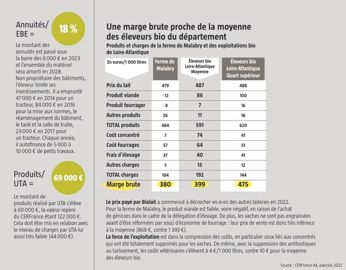

Après une installation hors cadre familial, Benoît Nicolas a progressivement mis en place un système herbager, puis bio, avant d’adopter le plein air intégral et, enfin, la monotraite. Cela en s’appuyant sur les expériences concluantes des éleveurs du Civam de Loire-Atlantique. Cette simplification lui permet de maîtriser son temps de travail.

Éleveur laitier depuis dix ans, Benoît Nicolas a atteint presque tous les objectifs qu’il s’était fixés au départ. Ce fils de producteurs de viande de mouton de la Vienne, ingénieur en agriculture comme ses parents, a d’abord travaillé pendant une douzaine d’années dans la commercialisation de logiciels pour l’agriculture puis en centre de gestion, avant de s’installer en 2013 à l’âge de 36 ans.. «Initialement, je souhaitais élever des moutons comme mes parents, mais il n’existe pas de filière en Loire-Atlantique. Le choix de la production laitière est venu par élimination, en raison de sa viabilité économique notamment. Avec mon épouse, nous avions convenu trois choses : ne pas déménager pour qu’elle reste proche de son lieu de travail ; pouvoir dégager un salaire ; et avoir du temps pour la famille. »

Grâce à son métier en centre de gestion auprès des entreprises agricoles du département, il se met en veille et finit par s’intéresser à la ferme de Malabry, à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique). «Je pouvais m’installer seul sur cette exploitation en louant les terres et les bâtiments. Elle était au bord de la faillite et sa valeur de reprise était donc peu élevée. »

Quand il s’installe en 2013, la ferme compte 44 vaches à la santé moyenne, ainsi que 60 hectares, dont 15 de blé, 15 de maïs, 15 de ray-grass italien, le reste en prairies. Le néo-éleveur projette d’améliorer l’existant petit à petit avec une stratégie économe. « Mes cinq objectifs de départ étaient : réalimenter les vaches correctement ; atteindre l’autonomie alimentaire et constituer un stock de sécurité ; réaliser des aménagements pour le pâturage comme les clôtures, chemins et bacs à eau ; faire les travaux de conformité et de mise aux normes ; et enfin avoir un confort de travail, et ça, c’est toujours en cours ! » Par l’intermédiaire d’un éleveur du voisinage, Benoît Nicolas fait la connaissance du Civam.

« Ne pas agrandir : c’était le chemin à suivre »

« J’ai accroché car, à la place de conseillers, il y avait là des agriculteurs mettant eux-mêmes des choses en pratique et apportant leur expérience. Ils ne répondaient pas directement aux questions telles que : quelle dose d’engrais dois-je mettre sur mes prairies ? Mais ils me disaient que j’allais trouver mes solutions petit à petit. Cela m’a parlé aussi car j’étais très prudent sur les dépenses. J’avais gardé en tête la phrase fétiche d’André Pochon rencontré au cours de mes études : “la vache, c’est une barre de coupe à l’avant et un épandeur à l’arrière”. » Soucieux de développer le pâturage, Benoît Nicolas réimplante dès la première année une quinzaine d’hectares de prairies multi-espèces, puis entre cinq et huit hectares supplémentaires par an. Il débute en 2014 la formation herbe du Civam s’étalant sur deux ans, et met progressivement en place la méthode de constitution de stocks sur pied (voir l’encadré). Il ne maintient au final que six hectares en cultures, cultivés en maïs fourrager un an sur deux, et à 50 % en maïs et 50 % en céréales l’autre année. Les céréales sont transformées en farine pour les veaux.

Diaporama

En 2015, il se convertit à l’agriculture biologique sans réelle préméditation. « J’ai pris la décision en une nuit ! avoue-t-il. Je m’organisais avec mon voisin éleveur pour la délégation de l’élevage de nos génisses, or il passait en bio et cherchait donc un éleveur de génisses bio : je l’ai suivi. Ce choix m’a libéré d’une certaine pression technique à produire du volume. En deux ans, je suis passé de 8 000 à 5 500 litres par vache en arrêtant le complément alimentaire pendant les mois de fermeture du silo de maïs. Je l’ai fait en confiance, car ça fonctionnait chez les autres éleveurs du Civam. »

En parallèle, alors qu’il étudie un projet d’extension de son bâtiment et d’augmentation de la production, Benoît Nicolas visite une ferme semblable à la sienne : « L’éleveur vivait bien sans avoir agrandi sa ferme, et j’ai su à ce moment-là que c’était le chemin à suivre.»

« J’estime l’économie de la gestion du paillage à 2 500 euros par mois »

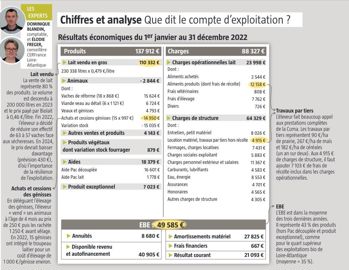

En effet, la ferme tourne bien sur le plan économique : à l’aide d’un emprunt et d’autofinancement, l’éleveur investit entre 2016 et 2018 dans une fosse à lisier pour la mise aux normes, un tank à lait, un tracteur et une salle de traite.

L’aire paillée du bâtiment étant devenue trop petite pour répondre au cahier des charges bio, et de surcroît en mauvais état, il décide d’essayer le plein air intégral, là encore en s’inspirant d’un confrère du Civam. À la fin de l’année 2015, le troupeau reste à l’extérieur après la saison de pâturage. Les vaches utilisent seulement l’aire d’exercice et le couloir d’alimentation agrandi à 53 cornadis, auxquels elles ont accès pour manger l’ensilage après la traite. Le foin et l’enrubannage sont distribués au champ. « À Sucé-sur-Erdre, nous avons des sols sablo-limoneux gravillonnaires se prêtant bien au plein air intégral. Je connais quatre fermes le pratiquant sur la commune, souligne Benoît Nicolas. J’utilise plusieurs parcelles parkings sur une durée maximale de deux semaines. S’il y a un épisode humide et venteux, je mets le troupeau à l’abri d’une haie. J’estime l’économie globale de la gestion du paillage avec achat de paille et épandage, matériel et temps compris, à 2 500 euros par mois. Je n’ai besoin que de huit bottes de paille par an pour mes veaux en nurserie. »

En 2019, alors que la laiterie Biolait incite ses producteurs à réduire leur volume au printemps, Benoît Nicolas met en place la monotraite. Y prenant goût, il ne parviendra pas à reprendre la traite du soir au bout de trois ans.

« Mon système lisse le temps de travail sur l’année »

«Avec une alimentation sans concentré, une vache prim’holstein est capable de produire 5 500 litres. Elle descend à 4 200 litres en monotraite. J’estime à 6 tonnes de matière sèche le fourrage consommé par vache et par an, dont la moitié au pâturage et l’autre moitié en ensilage et foin. » Concernant les travaux des champs, Benoît Nicolas fait partie d’une Cuma dynamique employant un chauffeur. Le labour avant cultures, l’épandage du lisier (deux jours par an), la fauche, l’ensilage, la moisson, le pressage des balles : tous ces travaux sont réalisés en prestation complète par la Cuma et permettent à l’éleveur de ne pas avoir à investir dans du matériel tout en dégageant du temps.

Aujourd’hui, il considère que son système herbager, bio, en plein air intégral avec monotraite lui apporte une rémunération correcte, permise notamment par des charges faibles. Il estime son temps de travail à 50 heures par semaine sur sept jours, sachant qu’il est assisté, depuis 2018, par des BTS en apprentissage. «Je prends quatre semaines de vacances par an. Le seul bémol est de ne dégager qu’un week-end par mois. Libérer du temps faisait vraiment partie de mes objectifs de départ mais je n’y arrivais pas au début. La monotraite, l’apprenti : ça aide. De même que la simplification de l’alimentation et la délégation de tâches. Mon système permet de lisser le temps de travail sur l’année. À part le chantier d’ensilage sur 25 hectares, je ne gère que des petits chantiers. Je fais beaucoup de surveillance donc je marche beaucoup : au printemps il faut prévoir deux sorties par semaine pour faire le tour des prairies.»

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole