L’année caniculaire 2022 a perturbé l’EARL Milk Jug jusqu’en septembre dernier. Sans terres irriguées, Xavier et Denis Boucard misent sur la complémentarité du lait et des cultures et se diversifient. L’embauche du fils et de la belle-fille de Xavier est un nouveau challenge.

C’est un ouf de soulagement qu’a poussé Xavier Boucard à l’ensilage des 17 ha de maïs le 1er septembre. Après des rendements catastrophiques en 2022, le principal associé de l’EARL Milk Jug, à Puyrolland, en Charente-Maritime, zone devenue céréalière, retrouve le niveau habituel des 12 à 13 tonnes de matière sèche par hectare. Son frère Denis, associé à quart de temps sur l’exploitation, lui confie la conduite technico-économique de l’exploitation. « J’ai choisi deux hybrides dentés farineux et tardifs pour obtenir un taux de MS élevé et sécuriser le taux d’amidon. Les 37 % de MS et d’amidon réalisés compensent les 20 % de MS de l’ensilage de ray-grass d’Italie + trèfle d’Alexandrie et ses 0,81 UFL/kg de MS. Il a été mal préfané fin avril. » Depuis la récolte du maïs, les deux fourrages sont apportés à raison de 20 kg bruts chacun par vache laitière.

https://www.dailymotion.com/video/x8px6ur?autoplay=1

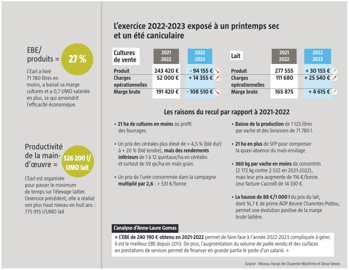

En 2022, le printemps sec et l’été caniculaire ont quasi réduit à néant la récolte du maïs ensilage. « Des 26 ha semés le 25 mai ne sont sortis que cinq remorques. » 43 ha étaient prévus après le RGI + trèfle d’Alexandrie cultivé en dérobée. Pressentant une campagne compliquée, Xavier décide alors de couper la poire en deux en implantant 16 ha de sorgho multicoupes. L’autre décision est de conserver les 27 ha de RGI + trèfle d’Alexandrie, initialement destinés à la fauche au printemps pour le méthaniseur collectif de Surgères (Charente-Maritime). À la suite de l’association prairiale, devait être implanté un tournesol. « Le mélange ensilé le 20 mai 2022 et le sorgho en deux coupes en septembre et octobre ont rempli les silos. La quantité était ma préoccupation. La qualité est passée au second plan », souligne Xavier. L’EARL aurait pu acheter du maïs pour maintenir le niveau laitier. « Cela aurait été forcément du maïs irrigué, dont le prix est élevé : 2 000 € l’hectare, répond l’éleveur. J’ai préféré produire avec les ressources de l’exploitation pour préserver ma trésorerie, quitte à réduire ma marge laitière. »

« Pas sûr de garder l’AOP Beurre Charentes-Poitou »

Comme toutes les exploitations du Poitou-Charentes, les deux frères savent la leur exposée au réchauffement climatique. Aucun de leurs 198 ha de SAU n’est irrigué et, au vu des tensions actuelles sur le sujet, il y a peu d’espoir qu’ils le soient un jour.

Pour assurer l’abreuvement des animaux, ils ont réalisé un forage à 30 m de profondeur… Sans trouver l’eau. « Notre seule solution est de reprendre des terres sur lesquelles l’irrigation est déjà installée mais à 10 000 € l’hectare, c’est un engagement financier qui nécessite une étude économique sérieuse », dit Denis. La volonté de l’Agence de l’eau de protéger le marais de la Trézence, là où les éleveurs cultivent 20 ha, contribue également à la fragilisation de leur système fourrager. Elle y interdit depuis 2022la culture du maïs. « Ces terres humides participaient jusque-là à sécuriser nos rendements de maïs ensilage. Nous utilisons le mélange RGI + trèfle d’Alexandrie pour remettre dix hectares en herbe. » Il n’est pas sûr dans ces conditions de tenir dans le temps l’AOP Beurre Charentes-Poitou qu’il a débuté en octobre 2022. L’appellation d’origine demande au moins 50 % de maïs ensilage et 7 kg de MS/vache dans la ration journalière laitière.

Pousser loin la simplification du travail

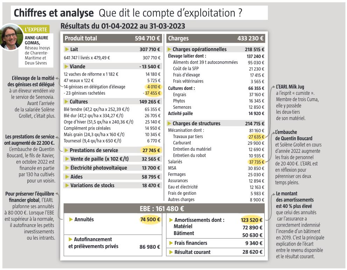

Les associés ne sont pas prêts à remettre en cause le système de polyculture-élevage, qui est classique chez les éleveurs de Charente-Maritime. « Il maximise les activités “cultures” et laitière. Leur complémentarité apporte de la sécurité. Les bons résultats de l’une compensent les mauvais de l’autre », résume Xavier Boucard. Ou, comme cela s’est passé en 2022-2023, un EBE en recul est atténué par le précédent. Exceptionnel, celui de 2021-2022 est monté à 240 200 € (voir l’infographie ci-dessous).

Pour l’éleveur, il n’est pas question d’arrêter le lait, même s’il est entouré de céréaliers. La campagne charentaise est jalonnée de stabulations vides, conséquence de la déprise laitière engagée depuis deux décennies. « La diversification fait notre force », affirme-t-il. Mais la condition est de consacrer un minimum de temps à l’élevage. Le travail est rationalisé avec tous les animaux sous le même toit et les silos juste à côté. La traite est robotisée depuis 2002, renforcée, en 2009, par un robot racleur pour le caillebotis des laitières puis par un repousse-fourrage en 2021.

Hormis un parcours de 3 ha, les vaches sont en zéro pâturage, ce qui apporte de la régularité à la conduite de l’alimentation. « Notre père, à la retraite depuis six ans, reste en charge de la distribution. Il est rémunéré pour son aide, qui est très appréciable. » La simplification du travail s’étend aux génisses de renouvellement. Depuis 2017, leur élevage est délégué à un éleveur vendéen dans le cadre du service DélegGénisse de Seenovia. « Je ne veux pas délaisser les cultures et je veux être à la maison au plus tard à 19 h 30. La contrepartie est un troupeau qui n’est pas toujours aussi bien suivi qu’il devrait l’être », ajoute Xavier. Cohérent avec cette stratégie, il assume sans état d’âme les 8 500 € de pénalités de cellules et de spores butyriques en 2022-2023.

On l’a compris. Les journées de Xavier Boucard sont bien remplies. À 49 ans, l’éleveur continue de fourmiller d’idées, surtout si elles élargissent le champ des diversifications.

170 ha de cultures et presque tout le matériel en Cuma

L’habitude de travailler en Cuma le porte naturellement vers des projets collectifs. Hormis les tracteurs, le matériel d’élevage, un vieux pulvérisateur et une presse à paille, l’EARL possède en effet quasiment tout son équipement dans trois Cuma. « Avec des rendements de blé tendre autour des 60 quintaux/ha, des cultures low-cost sont impératives. Je travaille nuit et jour pour libérer rapidement le matériel. » Fort de cette expérience, avec quatorze autres éleveurs et cinq céréaliers, il a participé à la création d’une méthanisation collective à Surgères, à 15 km de la ferme, mise en service en 2020 (lire l’encadré). Depuis l’an passé, il s’implique avec six collègues dans le lancement d’une filière locale de chanvre pour la graine et la fibre. Il a engagé 3 ha dans le marais de la Trézence. Il en espère une marge brute de 400 €/ha.

L’éleveur met des garde-fous à son esprit entrepreneurial. Ses décisions sont conditionnées au respect de deux grands repères : un minimum de 125 000 € d’EBE (hors rémunération) et un maximum de 80 000 € d’annuités. Ils sont bousculés par l’embauche de sa belle-fille Solène Grollet et de son fils Quentin, respectivement en juillet 2022 sur l’atelier laitier et en octobre 2022 sur les cultures. « Leur envie de rejoindre l’exploitation et de développer leurs propres projets est un nouveau challenge motivant », se réjouit-il. Dans un subtil dosage d’encouragements et de confrontation aux réalités économiques, il accompagne les deux jeunes de 21 ans, munis de leur BTS depuis un an. « Leur arrivée nécessite 70 000 € supplémentaires. »

Côté laitier, ce ne sera pas dans l’immédiat par l’agrandissement du troupeau car la stabulation de 75 logettes sur caillebotis ne peut pas être étendue. Il compte sur le suivi de Solène pour améliorer les performances et faire moins appel au service DélegGénisse de Seenovia, d’autant plus que, inflation oblige, le prix de rachat des génissesest monté à 1 950 € l’an passé.

Côté champs, Quentin développe l’activité vente de paille de l’exploitation grâce à l’achat d’une presse cubique avec Roto Cut de 130 000 €. Il cultive aussi en prestations de services les 130 ha d’un voisin, « et pourquoi pas même créer ma propre entreprise de travaux agricoles », s’interroge-t-il.

« Des projets, oui, mais aux risques maîtrisés »

Parallèlement, Xavier est en train de créer une société pour acheter une stabulation laitière vide à 3 km de là. L’objectif est de couvrir de 2 000 m² de panneaux solaires les deux pans de toiture exposés à l’est et à l’ouest. « La vente des 300 kWh couvrira les annuités des deux investissements remboursés durant quinze ans. Le contrat durera vingt ans. »

Sous la toiture, l’éleveur ne rejette aucune alternative : stocker la paille achetée en andains et pressée, stocker temporairement des lots d’animaux pour les entreprises de commerce de bétail, louer des emplacements d’hivernage de caravane… ou remettre en service la stabulation laitière en l’équipant de robots. « Tout est possible à condition que les risques soient financièrement maîtrisés. » Pour préserver sa capacité d’emprunts bancaires, grâce à l’excellent EBE de 2021-2022, il a autofinancé l’achat d’un combiné de fauche et les engrais sur cultures.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole