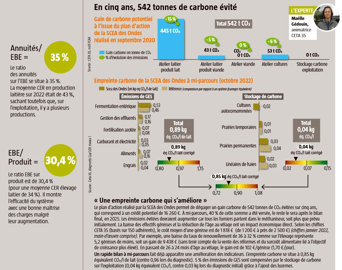

Les associés de la SCEA des Ondes ont signé un plan d’action sur cinq ans en 2020 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les leviers mis en place pour y parvenir leur permettent aussi de progresser sur les résultats techniques.

La SCEA des Ondes (ex-Gaec des Ondes), à Thourie en Ille-et-Vilaine, fait partie des premiers élevages laitiers à avoir intégré l’appel à projet bas carbone de l’association France Carbone Agri (FCAA) en février 2020. L’objectif est de regrouper des producteurs afin de mutualiser la vente de leurs crédits carbone via la méthode Carbonagri labellisée par le ministère de l’Agriculture. Les acheteurs sont des entreprises volontaires, intéressées dans le cadre de leur démarche RSE. Le producteur doit réaliser un état des lieux sur la base d’un diagnostic Cap’2ER. Après avoir repéré des leviers d’amélioration, il définit un plan d’action sur cinq ans avec des mesures concrètes à mettre en œuvre. Ceci permet de déterminer le gain potentiel de carbone évité ou stocké.

30 €/tonne de carbone évité

«Nous en avons entendu parler lors d’une formation au Ceta 35 [1] sur les gaz à effet de serre», expliquent les associés. «Nous avons surtout retenu qu’un système bas carbone allait de pair avec une bonne efficience économique. Sur nos fermes, beaucoup d’actions permettent de diminuer les émissions, autant les valoriser tout en agissant pour l’environnement. Le crédit carbone rémunéré (30 €/tonne de CO2 évité) constitue plutôt un coup de pouce», résume Éric Lainé, l’un des associés historiques.

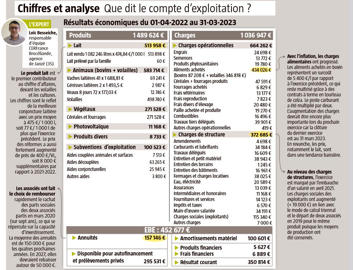

L’exploitation de 227 ha de SAU et trois ateliers (lait, volailles Label rouge et cultures) compte cinq associés et un salarié depuis mars 2022, Nicolas, le fils de Sophie et Christophe, qui doit intégrer la SCEA en tant qu’associé le 1er octobre 2023. Le Gaec a été créé en 2005 par le regroupement de deux exploitations, celle d’Éric Lainé et de sa mère et celle de Sophie et Christophe Guillet. La stabulation sur le site d’Éric a été étendue et aménagée en logettes avec installation d’une salle de traite (2 x 10 TPA). Christine, l’épouse d’Éric, est venue les rejoindre en 2006 au moment du départ à la retraite de sa belle-mère. En 2013, le Gaec a accueilli un nouveau couple (deux associés) qui a quitté la structure en 2020. Marie, la fille de Christine et Éric, s’est installée en 2021. « À chaque fois, nous avons gardé tous les moyens de production. Ainsi, nous sommes passés d’un quota de 550 000 litres en 2005 à près de 1,2 Mlaujourd’hui, et de trois à huit poulaillers. La surface s’est également agrandie de 110 ha à 227 ha», soulignent Christine et Sophie.

État des lieux avec Cap’2ER

L’état des lieux de la situation au travers du diagnostic Cap’2ER réalisé avec Eilyps montre sur l’atelier lait une empreinte carbone (émissions - stockage) de 0,96 kg équivalent CO2/l de lait. Seules 3 % des émissions sont compensées par le stockage du carbone. En septembre 2020, les associés ont validé un plan d’action avec le Ceta 35. « Parmi nos axes de travail, nous avons fixé l’autonomie en protéine, le remplacement du tourteau de soja par du tourteau de colza, la méthanisation des déjections animales et l’optimisation de la conduite d’élevage (âge au vêlage, longévité des vaches, ration…) », indique Éric. Le gain potentiel de carbone dégagé sur cinq ans est estimé à 542 tonnes en réduisant les émissions et en stockant du carbone.

Le gros des efforts s’est porté sur le troupeau. « Grâce au nouveau bâtiment des génisses, opérationnel fin 2019 sur le site principal, nous avons baissé l’âge du premier vêlage en passant de 25-26 mois à presque 24 mois », détaille Éric. Jusqu’alors les génisses après sevrage étaient logées dans l’ancienne stabulation du site 4, à 5 km, avec une alimentation à base d’aliments. « Nous avons construit un bâtiment sur aire paillée sur le site principal des vaches ce qui nous permet désormais de privilégier les fourrages produits sur la ferme. »

Les éleveurs en ont profité pour refaire le point sur le plan de l’alimentation avec un nutritionniste. De 0 à 2 mois et demi, les veaux reçoivent du lait entier et un mash fermier (2) à partir de 15 jours. Après le servage et jusqu’à 6 mois, la ration se compose de mash fermier et de paille broyée. De 6 à 24 mois, après une période de transition, les génisses consomment de l’herbe enrubannée et de la paille avec un complément de blé et de tourteau de colza en quantité variable selon la qualité de l’herbe. Quand la gestation est confirmée, elles passent au pâturage.

Des génisses moins stressées

Le principal levier d’action au niveau des génisses se trouve sur le poids au sevrage. Les producteurs ont investi dans une cage de pesée. Ils pèsent les génisses avec un objectif de 200 à 220 kg au sevrage et de 380 à 400 kg au moment de l’insémination artificielle. Aujourd’hui, la ration est plus simple, il y a moins de transitions alimentaires, moins de déplacements et donc des animaux moins stressés, ce qui a permis aux éleveurs de progresser sur ce critère d’âge. Christophe et Éric réalisent les inséminations. Ils utilisent des semences sexées sur les génisses et sur 10 % des multipares.

Le reste du troupeau est croisé avec du blanc bleu belge. Un autre objectif du plan d’action était de réduire le nombre de génisses. «Ce critère est plus difficile à atteindre car nous avons augmenté les effectifs, puisque j’ai apporté une référence de 150 000 litres en m’installant », souligne Marie. Nicolas apportera 150 000 litres supplémentaires au 1er octobre. Situé à l’origine autour de 36 %, le taux de renouvellement doit atteindre l’objectif de 32 %.

Autonomie protéique

Au niveau des laitières, leur volonté est d’optimiser la performance génétique afin d’augmenter la production de lait par vache (avec un objectif 8 700 l/VL/an). De plus, les associés ont implanté 10 ha de luzerne pour une meilleure autonomie en protéines. Ils ont remplacé entièrement le tourteau de soja par du tourteau de colza. « Dans la ration, nous avons intégré la luzerne et remis de l’ensilage d’herbe pour sécuriser le stock en raison d’une culture de maïs aléatoire », précisent les producteurs.

L’élevage est situé dans une zone séchante avec des rendements de maïs qui varient de 8 à 13 t de MS/ha. En système Dac (distributeur automatique de concentré) depuis 2008, ils ont décidé d’optimiser en travaillant désormais avec de l’orge en granulés en plus du correcteur azoté.

L’apport de luzerne et d’ensilage d’herbe permet aussi de diminuer les quantités de tourteau de soja (2,5 kg contre 4-5 kg auparavant).

«S’agissant de la longévité, nous n’avons pas le bâtiment adéquat pour bien faire vieillir les vaches », estime Éric. La stabulation rénovée en 2005, au moment de la création du Gaec, comprend 100 logettes. Avec l’augmentation progressive de la référence laitière, le troupeau s’est agrandi. Un lot de vaches se retrouve sur aire paillée par manque de place. Ils y mettent les fraîches vêlées, les animaux plus fragiles et les prêtes à tarir.

Dans les prochaines années, la réflexion va concerner l’évolution de ce bâtiment vers plus de souplesse et de confort. La question de la robotisation se pose notamment avec l’arrivée de deux jeunes dans la structure.

Réduire les engrais minéraux

Enfin, dernier levier du plan d’action : la méthanisation des déjections animales.

Adhérente à la coopérative des Fermiers de Janzé, la SCEA a pris des parts dans une unité de méthanisation collective, opérationnelle depuis février 2023 (lire l’encadré). « Au moment du plan d’action, nous avions prévu d’apporter les fumiers de quatre poulaillers. Au final, tous les fumiers de bovins (1 000 t/an) et de volailles (336 t/an) vont alimenter le méthaniseur et nous allons récupérer du digestat », explique Christophe.

Le digestat solide sera épandu sur le maïs et avant les céréales. Le digestat liquide sera utilisé sur les céréales, le maïs et les prairies. Les agriculteurs comptent sur une baisse de leurs besoins en engrais minéraux.

Le bilan est très positif pour la SCEA des Ondes : « Les leviers mis en place nous permettent de progresser. Nous constatons un impact positif sur nos résultats techniques. Il est encore trop tôt pour le mesurer sur le plan économique avec le décalage lié à l’exercice. »

Charte laiterie, dossier d’aides, etc., le Cap’2ER et la démarche carbone deviennent de plus en plus incontournables. « Autant avoir un temps d’avance ! », concluent-ils.

(1) Association de formation professionnelle agricole dirigée par des agriculteurs, en Ille-et-Vilaine.

(2) Blé aliplus (traité) + mélasse + tourteaux de colza.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole