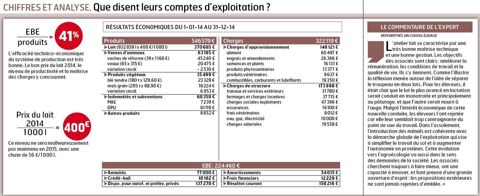

OUTRE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL DU SOL, DÉGAGER DU TEMPS LIBRE EST UN AXE PRIORITAIRE DU GAEC POGÉVIA. À DÉFAUT DE COMPTER POUR L'INSTANT SUR UN MEILLEUR PRIX DU LAIT.

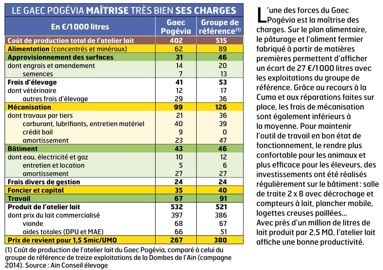

DANS L'AIN, AU COEUR DE LA DOMBES, UNE RÉGION CONNUE POUR SES ÉTANGS, les associés du Gaec Pogévia et leur salarié produisent 950 000 litres de lait, sur 184 ha, avec une très bonne efficacité économique. Sur l'exploitation, pas d'investissement rutilant, mais une gestion serrée, une grande exigence et une capacité à innover. Aussi bien dans les techniques de travail du sol (abandon du labour depuis quinze ans), dans la conduite du troupeau laitier (120 vaches au pâturage avec introduction des méteils dans la ration) que dans l'organisation du travail. Même si cela coûte, un salarié a ainsi été embauché. C'est lui qui gère seul l'astreinte du samedi (lire en encadré).

Le système de production est d'abord fondé sur le pâturage. Alors que certains s'interrogent sur la possibilité de faire sortir un grand troupeau, les éleveurs de Sandrans ne craignent pas de lâcher, dès début mars, leurs montbéliardes à l'herbe. « À condition d'avoir des chemins d'accès adaptés, je ne vois pas la différence entre faire pâturer un gros ou un petit troupeau », observe Pascal Blanc, l'un des trois associés. Et pourtant, le parcellaire du Gaec n'est pas des plus favorables. À cause des étangs et des routes, les laitières doivent marcher jusqu'à 1 km. Quand elles pâturent loin, elles restent la nuit sur une parcelle proche de la ferme.

« 30 % DE TRÈFLE POUR SE PASSER DE SOJA PENDANT QUELQUES SEMAINES »

Les prairies composées de différentes espèces de RGA (diploïde et tétraploïde), de trèfle blanc et d'un peu de fétuque des prés, sont consommées dans le cadre d'un pâturage tournant sur la base de 25 ares par vache au printemps. « On essaie d'avoir au moins 30 % de trèfle pour ne pas donner de soja pendant quatre à cinq semaines », précise Pascal Blanc. Dès fin mars, le silo d'herbe est fermé. Celui de maïs reste ouvert. Les laitières en reçoivent 2 à 3 kg de MS par jour, en plus du foin de luzerne (1 à 2 kg). L'été, la surface pâturable passe à 40 ares par vache. Pour relancer la pousse d'herbe fin août, un peu d'azote est épandu. Progressivement, les quantités de maïs sont augmentées. Cet hiver, la ration complète se compose de 6 kg de MS d'herbe (méteil et ensilage RGA-trèfle), de 10 kg de MS maïs ensilage, de 1 kg de MS de foin de luzerne-trèfle violet et de 1 kg de MS de maïs épi. L'alimentation, qui comporte également 0,7 kg d'orge, 2,5 kg de tourteau de soja, des minéraux et du sel, est ajustée en fonction des bouses, du taux d'urée et des taux de matière grasse et protéiques.

Pour sécuriser la ration des laitières, qui pointent à 8 100 kg de lait par an au contrôle laitier, du foin de luzerne et de trèfle violet a été introduit. L'ensilage de maïs humide a été remplacé par de l'épi maïs moins acidogène. « La santé du troupeau s'est améliorée », note Pascal, qui estime toutefois que les laitières ont encore du mal à exprimer leur potentiel l'hiver. L'ambiance de la stabulation, agrandie à plusieurs reprises, est pourtant considérée comme bonne.

« UN APPEL D'OFFRES COLLECTIF A FAIT BAISSER LE COÛT DES SEMENCES »

Depuis deux ans, des méteils protéagineux sont testés. La finalité est d'avoir un fourrage riche en protéines (19 à 22 % de MAT) avec environ 8 t de MS par hectare. « L'énergie ici n'est pas un souci, notent les éleveurs. Le maïs atteint habituellement 90 à 100 q/ha. À terme, les méteils pourraient se substituer à l'ensilage de maïs plante entière. On achètera moins de tourteau et on utilisera plus d'épis de maïs. » Les méteils ont aussi pour objectif de sécuriser le système fourrager. Avec les évolutions climatiques, les cultures d'été risquent de souffrir. Alors que la petite quarantaine d'hectares d'herbe ensilée fin mai (méteils et ensilage RGA-trèfle) représente, en moyenne, 40 % des stocks globaux, il faudrait atteindre 70 %. Ce printemps, 14 ha de pois-vesce-féverole-triticale avaient été récoltés. Selon les parcelles, les tonnages récoltés ont varié entre 3,5 et 6 t de MS/ha, les teneurs en MAT vont de 13,5 à 19 %.

Pour trouver les mélanges et les itinéraires culturaux les plus appropriés, une quinzaine d'exploitations se sont regroupées. En 2014, chacune avait mené ses propres essais. En 2015, toutes ont adopté les mêmes protéagineux (pois, vesce, féverole) avec l'avoine comme tuteur. Cette céréale n'étouffe pas les légumineuses, et elle les tient bien. Cet automne, 24 ha de méteil d'hiver ont été implantés en semis direct au Gaec Pogévia avec le nouvel équipement à dents de la Cuma. Tous les semis ont été roulés, ce qui n'avait pas été le cas la première année. Pour servir de témoin, 2 ha ont été implantés après passage du chisel et de la herse rotative. Les graines ont été placées plus profondément (au moins 4 cm). Grâce à un appel d'offres collectif lancé sur la base de 200 ha de méteil d'hiver et 150 ha de méteil d'été (trèfles d'Alexandrie et de Perse), le prix des semences est tombé de 307 €/ha à 170 €/ha (avoine comprise).

« NOUS NE LABOURONS PLUS, SAUF SUR MAÏS DERRIÈRE PRAIRIE »

Avec la technique rapide de semis direct et des semences moins onéreuses, la production de méteils à un coût raisonnable devient envisageable. À terme, l'idéal serait de constituer une banque de semences locale, avec un trieur et des cellules de stockage en Cuma pour être autonome. L'été 2015, 22 ha de méteils courts ont été semés derrière du blé ou de l'orge, mi-août. « Les plantes ont germé, sans pouvoir se développer, déplorent les agriculteurs. La chaleur les a brûlées. » L'introduction des méteils dans l'assolement s'inscrit dans une démarche globale qui vise à simplifier le travail du sol et à améliorer la fertilité des terres. L'activité des vers de terre et des racines des plantes doit se substituer au matériel et à la charrue, abandonnée depuis quinze ans, sauf sur maïs derrière prairie.

« SUR LES MÉTEILS, ÊTRE PLUS GÉNÉREUX EN FERTILISANTS »

Les résultats du profil du sol, fait au printemps 2015 avec Konrad Schreiber, pionnier de l'agroécologie, sont encourageants. Pour les associés du Gaec, c'est un investissement à long terme. « Il y aura des échecs, estime Pascal, c'est le prix à payer pour apprendre. Sur les méteils, il faudra être plus généreux en fertilisants. Pour l'instant, nous n'apportons que 20 m3 de lisier par hectare au semis. À cause des risques de gel, il faudra aussi conserver une certaine diversification dans les intercultures en remettant des ray-grass-trèfles. »

La prudence dans les investissements est une autre caractéristique du Gaec Pogévia. Pour améliorer la qualité des fourrages et gagner en autonomie protéique, le Gaec a ainsi acquis, en 2013, un séchoir à balles rondes d'occasion, d'une capacité de 20 bottes. Deux années de recherche ont été nécessaires pour trouver la perle rare : un Clim'air à 8 300 € (20 000 € en tenant compte des frais de transport et de l'installation d'un toit solaire pour alimenter le séchoir en chaleur). Depuis deux ans, les agriculteurs sèchent tout leur foin.

« NOS PRAIRIES SONT RENTRÉES À 65 % DE MATIÈRE SÈCHE »

« Nous essayons au moins d'arrêter les départs en fermentation. Nous rentrons des prairies de luzerne, fétuque et trèfle à environ 65 % deMS. Surles quatre coupes de luzerne, toutes les feuilles sont gardées. Par contre, le débit des chantiers est ralenti. Il faut étaler un peu. » Au printemps 2014, la pose d'un plafond solaire sur la partie la plus récente de la stabulation a accru l'efficacité du séchoir et supprimé les coûts de gasoil.

La stabulation des laitières a été agrandie à plusieurs reprises. En 1995, la question de monter un bâtiment neuf s'est posée. Finalement, le choix retenu a été d'aménager l'existant. À l'époque, d'autres investissements, tels que le drainage (jusqu'à 20 à 30 ha par an), étaient prioritaires. En 1996, un hangar en lamellé-collé avec cinq travées a été ajouté. Puis, pour augmenter le nombre de places dans le bâtiment (aujourd'hui 116 places pour 110 vaches présentes en moyenne), l'aire paillée a été transformée en logettes creuses. Les bétons ont été refaits et la capacité de la fosse géomembrane a été portée à 2 000 m3. Il ne manque plus qu'un racleur pour améliorer le confort et la propreté des animaux et réduire l'astreinte.

Depuis près de vingt ans, 220 000 € ont été ainsi investis dans l'extension, l'aménagement du bâtiment et la transformation de la salle de traite.

« NOUS RESTONS ATTENTIFS AUX CHARGES DE MÉCANISATION »

« En nous contentant de rénover le bâtiment existant, nous avons économisé de l'argent, et augmenté notre rémunération nette, analyse Pascal. L'outil est fonctionnel. Il nous mènera au bout. Ceux qui reprendront l'atelier disposeront d'un bâtiment amorti. Ils ne seront pas bloqués par le coût élevé de rachat des parts du Gaec (100 000 €). Ils auront la liberté d'entreprendre, ou non, une nouvelle construction. » Pour l'instant, aucune relève n'est encore connue. Le fils de Pascal, passionné par l'élevage, n'a que 10 ans et demi, l'une des deux filles de Didier est encore en BTS PA. Quant à Alexis, le fils de Patrick, titulaire d'un BEP de paysager, il est pour l'instant salarié du Gaec. Alors que le prix du lait est en berne, les membres du Gaec Pogévia entendent continuer à travailler tous les postes de charges.

« FAIRE VIEILLIR LES VACHES POUR DILUER LES FRAIS D'ÉLEVAGE »

« Nous devons rester hyper vigilants sur la mécanisation, un poste qui dérive très vite, estiment-ils. Avoir deux sites génère des surcoûts (une pailleuse et un chargeur sur chacun d'eux). Alors que le tracteur de tête a été renouvelé il y a deux ans, il faudrait changer un tracteur acheté d'occasionà la même époque, mais toujours en panne. Comment faire ? Repenser tout le parc à cette occasion avec l'aide d'un tiers ? Travailler davantage en Cuma ? »

Sur le troupeau, quelques marges de progrès ont été identifiées. Le pâturage pourrait encore être amélioré en jouant sur les espèces. Outre de la fétuque des prés, de la chicorée pourrait ainsi être introduite. C'est une plante riche en azote et qui pousse l'été, contrairement au RGA. Le tourteau pourrait être arrêté plus tôt au printemps. Alors que la conduite des génisses et la préparation au vêlage ont été recalées, l'objectif est de faire vêler plus précocement. Les éleveurs entendent également faire vieillir les vaches pour diluer les frais d'élevage. Le nombre moyen de lactation des montbéliardes s'établit actuellement à 2,4. Dégager plus de temps libre reste un axe prioritaire. « Pour le week-end, nous sommes bien organisés, par contre, pour la semaine, on pourrait mieux faire, estime Pascal. Se réunir tous les lundis matin pour cadrer le travail de la semaine ne va pas de soi. Il faut s'imposer une discipline, trouver et appliquer des méthodes pour mieux communiquer. » Alors que Patrick, ancien employé communal, a intégré l'exploitation en 2013, les agriculteurs ont suivi une formation Gaec de deux jours en 2014. Sur le plan organisationnel, technique et économique, pas question de s'endormir sur ses lauriers, même si les résultats sont déjà très bons.

ANNE BRÉHIER

Sur l'exploitation, pas d'investissement rutilant. Ainsi, la stabulation a été agrandie et transformée en logettes creuses pour accueillir 110 vaches en moyenne. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Dès que les terrains portent début mars, les 120 montbéliardes sont lâchées à l'herbe. Le pâturage contribue à l'efficacité économique du système. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Depuis deux ans, le Gaec teste des méteils protéagineux. Vingt-quatre hectares d'un mélange pois, vesce, féverole et avoine ont été implantés cet automne. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

La salle de traite 2 x 8 à 50° est équipée de compteurs à lait et d'un plancher mobile qui peut se lever ou s'abaisser de 25 cm pour s'adapter à la taille de chaque trayeur. Un système conçu et fabriqué par Pascal pour 2 400 €. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Le concentré est fabriqué à la ferme à partir de matières premières simples. Le Gaec n'achète que du soja et des minéraux. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Un séchoir Clim'air d'occasion d'une capacité de vingt bottes a été acheté en 2013, ce qui permet d'améliorer la qualité des fourrages récoltés. Sur les quatre coupes de luzerne, toutes les feuilles sont conservées. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026