HOLSTEINISATION ET ACHAT DE FOURRAGES POUR RÉALISER SON DROIT À PRODUIRE, LE GAEC DE LA DIFFÉRENCE COMBINE AGRICULTURE BIO ET RECHERCHE DE PERFORMANCES DANS UNE LOGIQUE DE RENTABILITÉ.

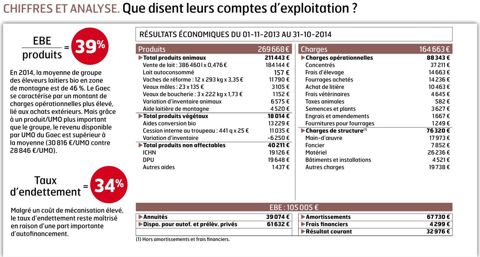

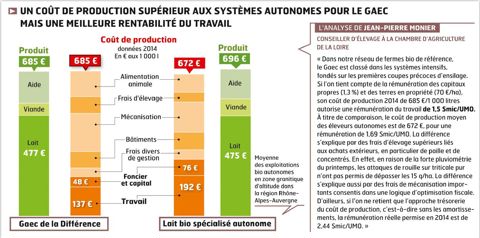

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE REÇOIT DE NOMBREUSES DEMANDES DE DIAGNOSTICS de conversion à l'agriculture biologique. Faut-il y voir l'une des conséquences de la chute du prix du lait conventionnel et son impact sur des exploitations localisées en zone difficile ou de montagne ? Toujours est-il qu'une soixantaine de dossiers sont parvenus cette année à Jean-Pierre Monier. « Nous n'avions jamais observé un tel engouement, analyse le conseiller en bovin lait de la chambre d'agriculture du département. À l'instar de la crise de 2009, ce mouvement est indéniablement lié aux demandes des laiteries en lait bio et à la crise actuelle. Parmi ces candidats à la conversion, on distingue deux types de profil : d'une part, des éleveurs qui souhaitent remettre en question leurs pratiques et, d'autre part, des éleveurs en situation économique difficile. À ceux-là, je rappelle que la bio n'est pas une solution de dernier recours, mais un mode de production très technique qui n'exclut pas la performance et la nécessité de maintenir un certain niveau de productivité laitière pour diluer le montant des charges de structure. »

« LA CRISE DE 2009 COMME ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE NOTRE CONVERSION »

C'est en tout cas le parti pris par Éric Violon et Hervé Freisse, les deux associés du Gaec de la Différence, installés à Rozier-Côtes-d'Aurec, dans les monts du Forez.

À 800 mètres d'altitude, sous un climat soumis à des périodes sèches de plus en plus fréquentes en été, ils privilégient l'achat de luzerne et la production de céréales sur l'exploitation à l'autonomie fourragère, souvent présentée comme l'alpha et l'oméga de l'élevage bovin bio.

Le Gaec a été créé en 1999, lorsqu'Éric s'est installé sur la ferme familiale en s'associant avec un éleveur voisin, Jean Charret, alors âgé d'une cinquantaine d'années. Sans successeur « familial », ce dernier a eu la sagesse d'entamer des démarches pour trouver un repreneur, cinq ans avant la date de son départ à la retraite programmé en 2009. Une anticipation payante, puisqu'au moment venu, Hervé Freisse, un jeune de la commune, prenait la relève, moyennant le rachat de parts sociales pour un montant de 90 000 €. « À l'époque, je n'avais ni l'expérience ni les diplômes nécessaires, se souvient Hervé. J'ai donc suivi au préalable une formation entre 2007 et 2008, afin d'acquérir les compétences professionnelles et de pouvoir bénéficier des aides JA à l'installation », explique-t-il.

La structure d'exploitation se compose alors de 90 ha de SAU, d'une stabulation en aire paillée de 50 places, construite à l'extérieur du village, d'un quota de 328 000 litres de lait standard livré chez Sodiaal et produit par un troupeau mixte holstein et montbéliard.

Ce droit à produire sera rapidement porté à 423 000 litres, à la suite des attributions JA et à des achats de transferts spécifiques sans terre (TSST). Pour faciliter la transition, Jean Charret restera présent dans le Gaec pendant les six premiers mois suivant l'installation officielle d'Hervé le 1er janvier 2009. Puis, dès le mois d'octobre, les nouveaux associés entamaient les deux années de conversion de leur exploitation à l'agriculture bio.

« Avant d'avoir l'opportunité de créer le Gaec, j'avais envisagé de m'installer en bio pour valoriser seul une petite structure familiale de 70 000 litres de lait, se souvient Éric. Mais c'est finalement au printemps 2009 que tout s'est accéléré, lorsque le prix du lait standard a chuté jusqu'à 216 €/1 000 litres. Nous avons d'abord pris le temps de rencontrer des éleveurs bio historiques dans les monts du Pilat pour mieux appréhender ce mode de production et conforter notre décision, puis nous avons sollicité un diagnostic de faisabilité auprès de la chambre d'agriculture. »

Pour une exploitation qui accorde déjà une part prépondérante de son assolement à l'herbe, la conversion du système de production se fait sans grands bouleversements, ni investissements majeurs.

« RÉALISER NOTRE DROIT À PRODUIRE GRÂCE À L'ACHAT DE FOURRAGES »

« Compte tenu du prix du tourteau de soja bio, nous avons supprimé dès le départ le maïs ensilage de l'assolement. Dans une logique d'autonomie alimentaire, nous avons d'abord bâti un système fourrager 100 % herbe, à base de mélanges complexes suisses riches en légumineuses, complétés par quelques hectares de céréales. Par la suite, nous avons progressivement augmenté la surface consacrée aux céréales et misé sur l'achat de fourrages de qualité en vue d'accroître la production laitière, pour pouvoir réaliser notre droità produire dans un bâtiment déjà saturé. »

Tous les ans, les associés planifient donc l'achat de maïs épis enrubanné et de foin de luzerne, auprès de céréaliers bio de la région. Le foin de luzerne est livré à la ferme (166€/tonne) où il est passé à la broyeuse avant d'être stocké en vrac en brins de 2 cm. Le renoncement à l'autonomie fourragère est donc une stratégie assumée. Elle a permis de passer de 295 000 litres à près de 400 000 litres de lait produit, soit un niveau d'étable de 6 693 litres/VL, à 31,6 de TP et 40,2 de TB obtenu à partir d'une consommation de 1 260 kg/VL de concentré (185g/litre, contre une moyenne de groupe de 210 g/l). « La qualité des fourrages achetés garantit un volume de production minimum sans recours excessif aux concentrés du commerce, ce qui permet de conserver une bonne maîtrise du coût alimentaire. De plus, en agriculture bio, la prairie tient un rôle central et doit, à ce titre, être ménagée. Dès lors, compte tenu d'un niveau de chargement assez élevé de 1 UGB/ha et de l'interdiction d'utiliser les ammonitrates pour booster les rendements, l'achat de fourrages offre davantage de souplesse en matière de gestion de l'herbe et préserve la prairie du surpâturage. » La ration complète hivernale du troupeau (60 % de vaches holsteins, 40 % de montbéliardes) se compose d'ensilage d'herbe à volonté (rappel : la part d'ensilage dans la ration n'est plus limitée par le cahier des charges bio), 2 kg de foin de luzerne broyé, 3 kg de maïs épi enrubanné, 800 g de tourteau de soja et 1,2 kg de céréales.

« VEILLER À LA QUALITÉ DES PREMIÈRES COUPES D'ENSILAGE D'HERBE »

Dans ce système, la qualité de la première coupe d'ensilage d'herbe est déterminante : 45 ha sont fauchés à cette occasion (dont 5 à 6 ha de prairies naturelles). Sur ces parcelles, 10 tonnes par hectare de compost sont épandues à l'automne et 20 m3 de lisier issus des aires d'exercice de la stabulation en sortie d'hiver (vers le 20 mars), avant un chantier programmé autour du 10 mai. « La fauche est déclenchée de bonne heure, c'est-à-dire avant l'apparition des premiers épis, précise Éric. La quantité récoltée n'excède pas 2 tonnes de matière sèche par hectare à cette période, mais cela laisse la possibilité de réaliser une seconde coupe avant l'été, qui sera ensilée par-dessus dans un silo couloir. » Sans fertilisation minérale, la première coupe affiche cette année une valeur de 13 % de MAT, 0,84 UFL, 35 % de MS et 19,7 % de cellulose. Sur ces parcelles de fauche, une trentaine d'hectares seront à nouveau ensilés en deuxième coupe et environ 15 ha réintégrés dans le cycle de pâturage. « Un second apport de lisier est réalisé après la première coupe. C'est aussi l'occasion de vider la fosse avant l'été pour réduire la population de mouches car il n'y a pas de produits homologués en bio. » Par ailleurs, quelques hectares de foin sont réalisés fin juin et de l'enrubannage à l'automne, pour les vaches taries et les génisses. Le Gaec dispose de toute la chaîne de fenaison en propriété, la récolte (ensilage, enrubannage et moisson) est assurée par une ETA, tandis que l'épandage, les semis et le travail du sol sont effectués avec du matériel en Cuma.

La mise à l'herbe débute fin avril : au printemps, les laitières disposent de 32 ares/VL, puis de 50 ares en été. Malgré cela, le manque de précipitations estivales implique de maintenir une complémentation à l'auge. À l'exception d'une quinzaine de jours de plein pâturage en mai, les fourrages conservés sont donc distribués toute l'année. Du 15 avril au 15 mai, la complémentation moyenne est de 2 kg de matière sèche, puis 8 kg de MS entre le 15 juin et le 15 août et 6 kg de MS jusqu'au 15 novembre, date de la rentrée à l'étable.

« DES VÊLAGES PRÉCOCES ET UNE HOLSTEINISATION PROGRESSIVE »

Les génisses quant à elles ne sortent pas à l'herbe avant l'âge d'un an : « C'est une sécurité pour assurer une croissance régulière qui nous permet d'avoir un âge moyen au premier vêlage à 26 mois », précise Éric. Les vêlages sont étalés toute l'année, avec un pic de naissance à l'automne. Pendant les trois premières semaines, les petites génisses sont élevées en niches individuelles avec deux repas par jour au lait entier (les mâles sont vendus à 15 jours), puis en cases collectives pour un sevrage programmé à 3 mois et une consommation de 400 litres/veau. « Elles ont du foin, de la luzerne et du concentré fermier à volonté (céréales + tourteau). Nous arrêtons l'alimentation lactée dès qu'elles mangent l'équivalent de 2,5 kg de ce concentré. À la naissance, il nous arrive de laisser téter les montbéliards, car ils ont du mal à boire au seau. C'est aussi une raison pour laquelle nous évoluons vers une holsteinisation du troupeau. » La reproduction par insémination met donc l'accent sur les semences sexées de holsteins, améliorateurs en lait et sur la mamelle.

« UN OBJECTIF DE 7 500 L PAR VACHE POUR 430 000 L LIVRÉS »

« L'expérience nous montre qu'il est possible de produire bio avec les noires. Elles donnent plus de lait avec moins de concentrés et sont capables de repartir très vite en lait après une période de restriction alimentaire, par exemple après une sécheresse. » La tension au niveau des stocks est cependant en passe d'être résolue grâce à l'acquisition, cette année, de 20 ha de SAU à proximité immédiate de la stabulation. Sur ces terres, 5 ha de maïs ont été implantés et récoltés fin octobre sous forme d'épis enrubannés, avec un rendement de 160 q/ha. Six hectares de luzerne et autant de céréales ont également été implantés à l'automne. Cette reprise foncière est une opportunité de densifier la ration en unités fourragères sans achats extérieurs et surtout d'atteindre l'autonomie alimentaire. Le conseiller de la chambre d'agriculture recommande au préalable de limiter la place du maïs dans la ration à 1 t de MS/VL, « pour ne pas déraper sur le coût de la correction azotée ». La disponibilité en main-d'oeuvre est aussi une contrainte à prendre en compte, car les dates de binage coïncident avec la période de fenaison. « À la suite de la reprise de ces 20 ha, nous avons le projet de prolonger la stabulation de trois travées supplémentaires : deux pour les vaches laitières et une pour les taries, explique Hervé. Cela reste un investissement modéré qui doit nous permettre de produire 430 000 litres, à partir d'un troupeau 100 % holstein produisant autour de 7 500 l/VL. »

JÉRÔME PEZON

L'exploitation bénéficie d'un parcellaire regroupé et les vaches ne parcourent pas plus de 500 mètres entre la stabulation et la pâture. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Le pâturage des vaches laitières est conduit au printemps sur le principe de paddocks de 1 ha, avec un temps de présence de vingt-quatre heures. L'alimentation en eau de toutes les pâtures est le principal investissement réalisé dans le cadre du passage en bio (4 500 €). © JEAN-FRANÇOIS MARIN

L'achat de paille représente un budget conséquent (30 €/1 000 litres). Mais il est essentiel pour produire le compost nécessaire à la fertilisation. Pour réaliser ce compost, le fumier est retourné une seule fois avec un épandeur en poste fixe. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Les veaux sont élevés en niches individuelles pendant les trois premières semaines, cela même au coeur de l'hiver à des températures de - 15°C. Lorsqu'il neige, les éleveurs installent néanmoins un brise-vent à l'entrée des niches. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

Un peu plus d'une heure de traite, avec un équipement de 2 x 5 postes, pour une personne seule en alternance. Les éleveurs utilisent lavettes, papier et post-trempage et sont d'astreinte un week-end sur deux. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

La ration complète mélangée est distribuée deux fois par jour au godet mélangeur. © JEAN-FRANÇOIS MARIN

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026