L'ELEVAGE DE DOMINIQUE DODARD ET LUC GARNIER ÉMET MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE QUE LA MOYENNE FRANÇAISE. UNE BONNE NOUVELLE EXPLIQUÉE PAR LES 13 000 MÈTRES DE HAIES MAIS AUSSI PAR LEURS PRATIQUES ÉCONOMES.

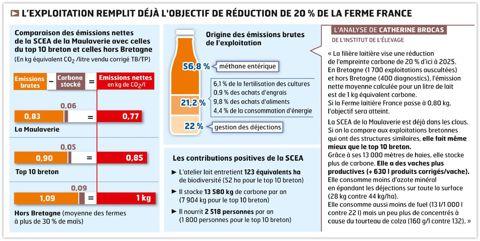

A LA VEILLE DE LA CONFÉRENCE PARIS-CLIMAT sur le changement climatique, Dominique Dodard et Luc Garnier ouvrent volontiers leurs portes. Et pour cause. Sans rien changer à leurs pratiques, un diagnostic fait sur leur atelier laitier positionne déjà ses émissions de gaz à effet de serre dans les objectifs de la filière pour l'élevage laitier. À savoir : une émission de 0,80 kg équivalent CO2 pour un litre de lait produit en 2025. Eux se situent à 0,78 kg sur la campagne 2014-2015. « Les deux mille diagnostics réalisés en France avec l'outil CAP2'ER, dont celui de la SCEA de la Maulaverie, évaluent autour d'un kilo l'empreinte carbone du litre de lait français. Comme l'objectif de réduction est fixé à 20 % sur dix ans, cela porterait l'empreinte à 0,80 », explique Catherine Brocas, de l'Institut de l'élevage (voir page 75).

« C'EST UN VRAI PLAISIR D'AVOIR DES HAIES »

À vrai dire, Dominique et Luc ne s'attendaient pas à figurer dans les élevages laitiers dits « bas carbone ». « Les émissions de gaz à effet de serre sont un sujet complexe. Après ce diagnostic, nous les appréhendons plus facilement. Il montre que nous travaillons correctement. C'est rassurant », confie Dominique.

Les deux associés se sont engagés dans cette démarche sous l'impulsion de Luc, qui est administrateur à la FNPL et surtout membre du comité stratégique de ce programme, chapeauté par l'interprofession laitière (Cniel). La dimension collective du projet lui plaît :

« Notre atelier laitier a été analysé une première fois en 2012 par notre laiterie Bel, qui travaille sur l'empreinte carbone de ses livreurs dans le cadre de sa démarche "Responsabilité sociétale d'entreprise". Le programme du Cniel, lui, est ouvert à tous les producteurs. En tant que responsable professionnel, il est normal que je m'implique. Il ne serait pas cohérent d'encourager les collègues à rentrer dans la démarche et de ne pas m'engager moi-même. » Il le fait d'autant plus aisément qu'il est convaincu. « Si l'éleveur le souhaite, il peut identifier et choisir avec un conseiller les leviers d'amélioration technique qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone de son élevage. Il n'y a rien de révolutionnaire à cela. Ils renvoient aux actions connues pour réduire les coûts de production. » Les deux associés font ce travail avec Catherine Brocas. Elle les suit pendant cinq ans afin d'évaluer les avancées.Leur surprise vient surtout de la contribution positive des haies dans leur bilan. « C'est l'un des grands atouts de la SCEA de la Maulaverie et, plus généralement, des exploitations bovines françaises, confirme Catherine Brocas. Elles stockent du carbone via leurs prairies et leurs haies. CAP2'ER en tient compte. » Il les déduit des émissions brutes de l'atelier lait (méthane entérique, achats d'intrants, gestion des déjections, voir infographie). Les 13 000 mètres de haies de la SCEA représentent un stock de carbone de 16,25 tonnes par an sur un stockage total... plus faible : 13,6 tonnes. « 5 ha de prairies temporaires ont été retournées en 2014, ce qui a pour effet de libérer le carbone du sol, et donc de diminuer le stockage total. » La reconnaissance du rôle positif que jouent les haies sur le climat réjouit l'ancien pépiniériste qu'est Dominique.

« LA LIMITATION DES CHARGES EST NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF »

« C'est un plaisir d'avoir des haies sur son exploitation. Les nôtres sont là depuis longtemps, mais j'en ai tout de même planté plus d'un kilomètre en vingt ans. Les haies ne sont pas gênantes. Il faut savoir les planter intelligemment. »

L'exploitation est à l'image des fermes laitières mayennaises et bretonnes : des petites structures qui se sont agrandies au fil du temps. « Je me suis installé en 1983 en Gaec avec mon père, raconte Luc. Nous produisions à l'époque 400 000 litres avec 50 à 60 vaches, sur 35 ha de maïs et ray-grass d'Italie ! » Les choses ont bien changé. La surface fourragère a doublé pour une production laitière à plus de 600 000 litres. La SAU est passée progressivement à 111 ha. Un atelier de 6 000 poules pondeuses en contrat avec Agrial est créé en 2008. Isabelle, l'épouse de Dominique, salariée à un tiers de temps, le gère. « Ces dernières années, nous avons un peu trop "tiré" sur la surface fourragère pour privilégier les cultures de vente. Nous faisons machine arrière, dit Dominique. Nous les avons réduites de 11 ha pour semer de la luzerne, des associations brome + luzerne, fétuque des prés + fléole et ray-grass hybride + trèfle violet. Le risque d'un retournement du marché laitier a été le déclencheur. » Le diagnostic révèle une autonomie protéique de 56 % de leur atelier laitier. Dominique et Luc veulent aller plus loin en diminuant le correcteur par une ration fourragère plus riche en azote. « La limitation de notre coût de production est notre principal objectif, et non celle de notre empreinte carbone, reconnaissent-ils, mais indirectement, nous rentrons dans un cycle plus vertueux. Acheter moins d'aliments entraîne moins de transports, donc moins d'émissions de CO2. Avoir plus de prairies temporaires contribue un peu au stockage du carbone et baisse la consommation de carburant. »

Pourquoi ne vont-ils pas plus loin en pérennisant ces prairies? Le carbone serait stocké durablement, les prairies permanentes ne comptant aujourd'hui que pour 2 ha dans la SAU ? « Nous ne voulons pas courir le risque qu'elles soient gelées par la Pac. Nous voulons garder la main sur notre assolement », répondent-ils. Les mélanges fléole + fétuque et luzerne + brome sont entrés en production au printemps et fauchés jusqu'à la mi-juin pour affourager en vert les laitières.

« NOUS SOMMES DÉÇUS PAR LA FÉTUQUE AFFOURAGÉE EN VERT »

Les ensilages de luzerne pure, puis de luzerne et brome prennent le relais jusqu'à début août. En contrepartie, le tourteau de colza est distribué à 4 kg contre 5 kg habituellement à cette saison en ration complète. Comme parallèlement, le pâturage est limité à 6 ha, le maïs-ensilage reste à 6 à 7 kg de MS. « Grâce à l'ensilage d'herbe, ce kilo de tourteau de colza en moins est maintenu cet hiver. Avec une telle stratégie, nous devrions économiser un camion de 25 tonnes de tourteau de colza en 2015, estime Dominique, chargé des achats. Le problème, c'est que les vaches ont aussi baissé leur production de 4 kg de lait brut par jour au pâturage. » Ramené aux mille litres de lait, le coût de concentrés des vaches ne devrait pas bouger, l'empreinte carbone par ce biais-là non plus pour l'exercice 2015-2016.

« Le mélange fléole et fétuque est très productif mais aussi très encombrant, ce qui a pénalisé l'ingestion, analyse de son côté Luc. Nous continuons l'an prochain, mais en le remplaçant par du ray-grass hybride et trèfle violet. »Malgré tout, avec 160 g/l produit, le volet des concentrés reste un de leurs points forts et pèse positivement dans l'empreinte carbone (voir infographie). La ration complète avec uniquement du tourteau de colza en est l'explication.

« DESCENDRE À 0,75 KG DE CO2 PAR LITRE, C'EST POSSIBLE »

« Limiter les concentrés, c'est bien mais sans doute avons-nous poussé trop loin cet objectif avec nos génisses », avouent les deux éleveurs. Jusqu'à l'an passé, à partir de l'âge d'un an, elles sont nourries sans concentrés, à tel point qu'elles en deviennent « maigreuses ». « L'alimentation était inadaptée avec, à la clé, des retards de croissance et des problèmes de mise à la reproduction. » Corrigée, avec notamment des transitions entre les différentes phases d'élevage, elle commence à porter ses fruits. Des génisses de 12 et 18 mois de même gabarit cohabitent dans le lot des jeunes prêtes à être inséminées. De quoi identifier ce que le diagnostic CAP2'ER dénomme un axe de progrès. « L'âge au premier vêlage est de 28 mois. Pourquoi ne pas l'abaisser à 24 mois », propose Catherine Brocas. Certes, cela passe par plus de concentrés, soit 18 tonnes de tourteau de colza et 700 kg d'un granulé premier âge par rapport à 2013. Mais à la clé moins d'animaux à élever. « Cette consommation supplémentaire est déjà intégrée dans le calcul de l'empreinte carbone mais avec un âge au premier vêlage de 28 mois, indique-t-elle. Si on le descend à 24 mois, l'empreinte diminue de 22 tonnes, soit une réduction de 3,6 %. Cette estimation est réalisée à production laitière égale, mais en y ajoutant l'affouragement en vert. » Une réduction de 3,6 %, cela peut sembler minime, sauf que ramenée au litre de lait, l'émission nette descend à 0,75 kg d'équivalent CO2 contre 0,77 kg en 2014. Les deux associés gardent toujours leur longueur d'avance par rapport à l'objectif des 20 % de la filière. Ils veulent jouer deux autres cartes : augmenter le nombre de lactations de leurs vaches et réduire la volatilisation de l'azote à l'épandage du lisier.

« GAGNER UNE ANNÉE DE LACTATION »

« Nous subissons encore les conséquences de la contamination par des mycotoxines du maïs récolté en 2011. Nous avons des poussées de cellules incompréhensibles, y compris chez les vaches achetées pour compenser celles réformées. »

En 2014-2015, le rang de lactations de leur troupeau est de 2,4. L'objectif est de l'améliorer d'une lactation. « L'abaissement de l'âge au premier vêlage va nous y aider. »

Luc Garnier et Dominique Dodard veulent également améliorer l'efficience de l'azote organique épandu. Rappelons qu'à l'épandage, des pertes d'azote se produisent sous forme d'ammoniac qui se volatilise. Certes, ce n'est pas un gaz à effet de serre, mais il a des conséquences sur la qualité de l'air.

« NOUS SOUHAITONS ACHETER UNE RAMPE À PENDILLARDS EN CUMA »

« Les éleveurs font l'effort d'épandre les déjections bovines et les fientes de volailles sur l'ensemble des cultures et des prairies », constate Catherine Brocas. Ils veulent aller plus loin en abandonnant l'épandage à la buse palette, connue pour perdre par volatilisation une partie de l'azote épandu. Un projet pour acheter en Cuma une rampe à pendillards avec trois autres collègues est dans les cartons. « Nous serons plus précis, nous achèterons moins d'engrais chimiques. »

« Ce n'est pas pour Ségolène Royal que nous entreprenons tous ces efforts. Notre motivation est d'abord économique, insistent-ils. Mais Nous apprécions la démarche du diagnostic. Il montre le lien entre la santé de nos animaux, nos coûts de production et la performance environnementale. »

CLAIRE HUE

© THIERRY PASQUET

Saturer la stabulation laitière. Auto-construite en 1992, elle contient 70 logettes et une case paillée. Avec 75 vaches présentes, elle est saturée. C'est la stratégie des associés. © THIERRY PASQUET

Moins de cultures de vente. Leur surface est réduite de 11 hectares au profit de la luzerne pure et de prairies d'associations. Objectif : développer l'affouragement en vert et l'ensilage d'herbe. © THIERRY PASQUET

Plus de concentrés aux génisses. Trop sévère sur les concentrés, le Gaec a corrigé l'alimentation des génisses et l'a calée pour abaisser l'âge au premier vêlage de 4 mois. © THIERRY PASQUET

Lisier et fumier séparés. Deux fois par jour, la stabulation laitière est raclée au tracteur. La partie liquide est dirigée vers la fosse, la partie solide vers la fumière. Une pratique qui facilite la valorisation des déjections sur cultures et prairies. © THIERRY PASQUET

Du tourteau de colza, c'est tout. Le tourteau de colza est le seul concentré de la ration complète. Grâce à plus d'affouragement en vert et d'ensilage d'herbe, les associés devraient économiser 25 tonnes cette année. © THIERRY PASQUET

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026