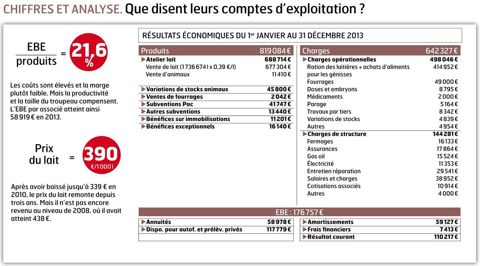

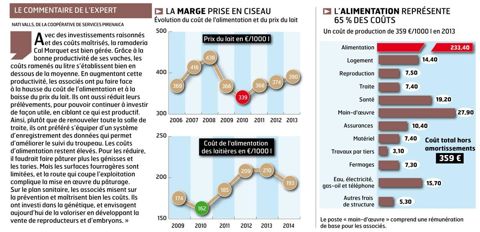

SUR UNE PETITE SURFACE, MIQUEL, AMADEU ET JOSEP EROLES ONT OPTÉ POUR UN SYSTÈME INTENSIF. LEURS COÛTS SONT ÉLEVÉS. ILS MISENT SUR LA PRODUCTIVITÉ POUR MAINTENIR LEUR REVENU.

PRODUIRE PLUS APRÈS 2015 ? COMME BEAUCOUP D'ÉLEVEURS ESPAGNOLS, MIQUEL ET JOSEP EROLES attendent de voir l'évolution des prix du lait pour se décider. Avec 160 prim'holsteins et seulement 45 ha de surface fourragère, ils doivent acheter plus de la moitié de l'alimentation. Leurs coûts sont élevés et il ne s'agit pas de produire à perte ! Mais avec leur structure, ils pourraient monter à 200 laitières. Ils s'y préparent en améliorant leur équipement et leur organisation du travail. « Pour que notre métier reste intéressant, nous devons continuer à avoir des projets et à investir pour évoluer ! », affirment les deux frères, qui ont respectivement 33 et 32 ans.

Depuis 2001, ils sont associés avec leur père Amadeu, 61 ans, au sein de la ramaderia Cal Marquet, située à Pla de Sant Tirs, en Catalogne espagnole. Dans cette vallée du Haut Urgell, la topographie limite la surface fourragère utilisable. La production de lait est pourtant très développée. Au sein de la coopérative Cadi, les éleveurs de cette petite région transforment tout leur lait en beurre et en fromages, ce qui améliore la valeur ajoutée. Et en 1993, avec la coopérative de services Pirenaica, ils se sont organisés pour acheter des fourrages, des céréales et des tourteaux, et fabriquer en commun une ration pour leurs laitières.

« UN AGRANDISSEMENT RAPIDE »

« La ration est distribuée chaque jour par la coopérative au pied de l'auge. À l'époque, j'étais seul sur l'exploitation, raconte Amadeu. Je me suis engagé dans ce système car il me faisait gagner du temps. Et j'ai agrandi mon troupeau et construit une nouvelle étable à l'extérieur du village. » Miquel et Josep ont d'abord fait des études de mécanique pour l'un, d'électronique pour l'autre, « pour avoir un autre métier », souligne Miquel. Puis en 2000, Amadeu s'est associé avec un voisin pour rassembler leurs troupeaux et agrandir l'étable. Les frères ont alors décidé de participer à l'aventure, par goût de l'élevage et par envie d'entreprendre. « Le prix du lait était proche de 400 €/1 000 l comme aujourd'hui, mais avec des coûts bien plus bas. Il y avait des possibilités de développement. C'était motivant ! », relève Miquel. Ils ont suivi une formation agricole avant de s'installer en 2001. La croissance a alors été très rapide. L'effectif du troupeau a grimpé de 50 laitières en 2000 jusqu'à 130 fin 2005. « Par un négociant, nous avons acheté des lots de vaches prêtes à vêler en Allemagne, avec un bon potentiel génétique », explique Miquel. Leur quota est passé de 300 000 l en 2000 à 1,2 million en 2006. En Espagne, les quotas ne sont pas rattachés au foncier, mais ont une valeur marchande. À cette période, ils se vendaient à un prix élevé. « En moyenne, nous avons acheté des références à 0,42 €/l. Et pour le dernier achat, nous sommes montés à 0,54 €/l », détaille Amadeu. Ils ont ainsi investi plus de 330 000 €, pour un quota qui atteint aujourd'hui 1,4 Ml. En 2007, pour agrandir la stabulation et regrouper tous les animaux sur le même site, il a fallu investir encore 300 000 €. « Nous l'avons fait juste avant la crise financière de 2008. Sinon la banque ne nous aurait jamais prêté », note Amadeu. Depuis, il est devenu très difficile d'emprunter. Les taux ont baissé mais restent à 8 %. « Nous ne faisons que de petits prêts remboursables en quelques années pour limiter les frais », explique-t-il. Les bâtiments ont ainsi été agrandis en plusieurs étapes. « En dessous de 500 m2, il n'y a pas besoin d'autorisation, c'est un autre avantage », ajoute-t-il.

« NOUS AVONS PRÉFÉRÉ TOUT METTRE EN HERBE »

Aujourd'hui, le fonctionnement de l'exploitation est bien calé. Les surfaces fourragères ont progressé grâce à des fermages jusqu'à 45 ha. « Nous n'avons que 10 ha en propriété, il est très difficile d'acheter », précise Amadeu. Tout est irrigué grâce à des canaux qui amènent l'eau depuis le fleuve Sègre. « Jusqu'en 2001, nous avons cultivé un peu de maïs. Mais les sangliers faisaient beaucoup de dégâts. Et avec l'irrigation gravitaire, les cultures n'étaient pas homogènes et le rendement en souffrait. Nous avons préféré tout mettre en herbe. À 650 m d'altitude, c'est ce qui pousse le mieux », souligne Josep. Les 5 ha de ray-grass anglais et les 40 ha de prairies naturelles sont consacrés à l'alimentation des génisses et des taries. La première coupe est enrubannée et les suivantes fanées. Selon les années, il faut arroser par submersion tous les dix à vingt jours. « L'eau ne nous coûte que 100 €/ha, mais ce mode d'irrigation demande du travail pour ouvrir et fermer les martelières », précise Amadeu, qui s'en occupe tout l'été. En quatre à cinq coupes, nous produisons 7 à 8 t/ha de fourrage brut. Nous devons acheter du foin et de l'aliment en complément. » En 2002, ils se sont équipés d'une mélangeuse pour préparer les rations des génisses et des taries. Ces deux lots sortent tous les jours, mais ne consomment vraiment de l'herbe dehors qu'au printemps, quand il faut déprimer les prairies.

« LA RATION DES LAITIÈRES EST FOURNIE PAR LA COOPÉRATIVE »

Les vaches en lactation ne pâturent pas. Leur ration est fournie par la coopérative Pirenaica. Un camion vient chaque matin la livrer au pied de l'auge entre 9 h et 10 h. « Nous lui indiquons alors la quantité à distribuer en fonction des refus de la veille », précise Miquel. La composition de cette ration varie en fonction de l'approvisionnement de la coopérative (voir encadré). Pour une production moyenne de 34 l/VL, 38 kg/VL ont été distribués. Ce jour-là, il y avait des vaches à 17 l et d'autres à 55 l. « Chacune régule la quantité qu'elle consomme en fonction de ses besoins. Nous ne donnons aucun concentré en plus », explique Miquel.

Pour limiter la concurrence avec les adultes, les primipares sont conduites à part, de même que les fraîches vêlées qui reçoivent en complément de la ration complète, du foin à volonté pendant 20 à 25 jours. En 2013, la production moyenne par vache a atteint 10 770 l pour une lactation ramenée à 305 jours. Le taux butyreux était de 35,6 et le taux protéique de 34,5. « Pour la transformation, nous sommes payés en fonction de la matière utile. Nous sommes bons en protéines, mais un peu faibles en matière grasse. Dans le choix des taureaux, l'objectif n'est plus de grimper en litrage, mais d'améliorer les taux », précise Miquel.

« NOUS INVESTISSONS DANS LA GÉNÉTIQUE »

Les vêlages s'étalent sur l'année. Toutes les vaches sont inséminées. À ce niveau de production, les chaleurs sont discrètes et il faut en moyenne 2,7 doses par vache. L'intervalle entre les vêlages est de 408 jours. « Pour mieux repérer les chaleurs, nous nous sommes équipés de podomètres en 2013 », explique Josep.

Les vaches les moins bonnes, qui n'ont pas pu être réformées pendant que l'effectif progressait, sont inséminées avec de la semence blanc bleu belge. « À une semaine, les veaux croisés valent 200 €, contre seulement 60 à 70 € pour les prim'holsteins », relève Amadeu. Le troupeau est en cours d'homogénéisation et, à terme, il ne sera plus nécessaire de pratiquer ce croisement. « Nous aurons alors plus de choix pour notre renouvellement », note Josep. « Pour progresser, nous achetons surtout de la semence aux États-Unis et au Canada », ajoute Miquel, qui fait lui-même les inséminations. Il a également acheté des embryons sexés pour introduire de nouvelles lignées de femelles. Passionné de sélection, il participe chaque année aux concours prim'holstein régional et national avec quelques filles de Jasper, Kite, Pronto ou Sid. « Pour les autres vaches, la durée de la carrière est un critère essentiel. J'utilise plutôt Brady, Delta ou Control, des taureaux équilibrés qui améliorent la qualité des aplombs et des mamelles. » Le coût de la reproduction, de 7,50 €/1 000 l, est élevé. Mais c'est un investissement rentable, au vu du niveau de productivité atteint.

« NOUS AVONS RECRUTÉ DEUX SALARIÉS »

Le revers de la médaille, ce sont les mammites. L'installation de logettes paillées en 2001 a réduit leur fréquence. Mais 15 % des vaches laitières ont encore des problèmes à répétition. « Depuis 2013, nous mesurons la conductivité à la traite. Nous repérons ainsi les vaches qui ont une montée de cellules. Nous pouvons les mettre à part, les soigner et les traire ensuite en dernier pour écarter leur lait », explique Josep. Le taux de cellules moyen du lait livré s'est ainsi établi à 136 000 en 2013.

En 2010, le quatrième associé s'est retiré pour des raisons de santé. Il a fallu le remplacer. « Cela n'a pas été facile. Après plusieurs essais infructueux, nous avons recruté deux salariés originaires de Gambie », raconte Josep. Ces immigrés d'Afrique de l'Ouest travaillent huit à neuf mois avant de repartir deux ou trois mois dans leur famille. Leur temps de travail est annualisé sur une base de rémunération de 14 300 €/salarié/an. « Quand ils sont sur l'exploitation, ils travaillent six jours sur sept. Ils prennent un jour de repos dans la semaine, et assurent les week-ends avec un de nous trois. Nous pouvons ainsi nous libérer à tour de rôle », précise Miquel. L'objectif des trois associés est maintenant de continuer à améliorer l'organisation pour alléger le travail au quotidien. En 2013, ils ont construit une petite stabulation supplémentaire où ils ont déplacé les cases pour les vêlages et les vaches malades. La place gagnée leur a permis d'agrandir l'aire d'attente. « La circulation se fait mieux. Mais nous devons encore être trois. Deux traient pendant que le troisième s'occupe des déplacements des vaches, et des soins des veaux et des génisses », précise Josep.

Avec 2 x 8 postes équipés d'un décrochage automatique, il faut deux heures à deux personnes pour traire 120 à 130 vaches. Les associés n'envisagent pourtant ni roto ni robot. En 2013, ils ont par contre investi 40 000 € dans un système Afimilk qui analyse et enregistre une série de données pour chaque vache.

« LA SITUATION S'AMÉLIORE »

« Après la traite, je fais le point en consultant l'ordinateur. Je peux aussi indiquer aux trayeurs ce qu'ils doivent faire, leur signaler par exemple une vache sous traitement antibiotique dont le lait doit être jeté. Les échanges d'information sont facilités, c'est important pour bien suivre un grand troupeau », note Miquel.

S'ils ont pu investir à nouveau, c'est parce que le prix du lait remonte après la baisse des années 2009 et 2010. En 2012, il est arrivé à 374 €/1 000 l et en 2013 à 390 €. En 2014, le coût de la ration journalière des laitières a commencé à baisser, redescendant à 5,88 €/VL après avoir grimpé jusqu'à 6,30 €/VL « Nous avions dû restreindre nos prélèvements pour arriver à couvrir les frais. La situation s'améliore, même si elle n'est pas encore complètement satisfaisante. »

En 2012, ils ont fini de rembourser les achats de quotas et en 2017, ils finiront de payer le rachat des parts de l'associé qui s'est retiré. « La situation va s'alléger. D'ici là, nous verrons comment évoluent les prix du lait. Nous pourrons alors décider d'agrandir ou non le troupeau. » Il leur faudra aussi tenir compte des possibilités d'épandage des effluents. Avec seulement 45 ha de prairies, ils doivent faire appel à des voisins pour respecter le ratio de 1 ha d'épandage pour trois vaches. Mais beaucoup autour d'eux n'ont plus que des cultures, et apprécient ces apports de matière organique. « Nous sommes un peu inquiets pour l'après-quotas, mais nous restons confiants dans l'avenir, même si ses contours ne sont pas bien dessinés », affirment Miquel et Josep.

FRÉDÉRIQUE EHRHARD

Investissements. La stabulation a été agrandie par étapes. Autre avantage, en dessous de 500 m2, il n'y a pas besoin d'autorisation.

Petites surfaces. Seules les génisses et les taries peuvent pâturer.

Les laitières sont installées dans une stabulation équipée de 150 logettes, bien aérée pour l'été. Des niches accueillent les veaux, et trois stabulations les génisses et les taries.

Suivi du troupeau. Après chaque traite, Miquel consulte les données essentielles : production par vache, conductivité et vaches en chaleur à inséminer.

Vélages à 25 mois. Les primipares doivent achever leur croissance et sont conduites dans un lot à part. Elles reçoivent du foin à volonté en plus de la ration complète.

Système Afimilk. Miquel peut consulter les données de chaque vache à la salle de traite, et donner aussi des consignes aux trayeurs grâce à un système de code.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026