TROIS VACHES TARINES EN 1952, 135 EN 2014. LA FAMILLE TRÉSALLET-VILLIEN A SU SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT POUR PRODUIRE AUJOURD'HUI 480 000 LITRES EN AOP BEAUFORT.

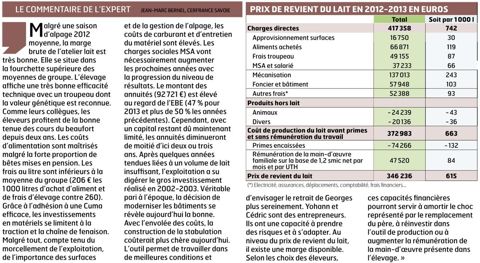

ON NOUS ENVIE NOTRE PRIX DU LAIT AOP BEAUFORT (720 € les 1 000 litres en 2013-2014), en faisant trop souvent abstraction de nos conditions d'exploitation de montagne et de nos coûts de production », observent Cédric, Yohann et Georges, les trois associés du Gaec de l'Armoise. À Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, le silo de maïs n'est pas à la porte de l'étable et les vaches ne sont pas en bâtiment toute l'année. Dès que la neige a fondu, elles montent chercher l'herbe jusqu'à 2 300 m d'altitude. « Nous travaillons dans des conditions très particulières avec des engins coûteux et un parcellaire éclaté, aussi bien pour faire le foin que pour faire pâturer les génisses et les vaches. »

Six cents balles de foin sont également récoltées entre 1 200 et 1 700 m d'altitude, à 19 km de distance du siège de l'exploitation. Autour de ses bâtiments, le Gaec ne dispose que de 12 ha attenants. En Haute Tarentaise, les éleveurs sont également très tributaires du climat. « En alpage, il peut faire beau aujourd'hui et tomber trente centimètres de neige le lendemain, précisent Cédric et Yohann, qui sont cousins. Cette année, la neige est partie assez vite, mais le temps est resté froid. Début juin, la bise soufflait les après-midi et l'herbe peinait à pousser. Or, pour produire du lait, notre seul levier est de nous ajuster à la qualité de l'herbe. »

« LE LAIT PRODUIT L'ÉTÉ AU-DESSUS DE 1 500 M EST MIEUX VALORISÉ »

Le cahier des charges AOP beaufort limite, en effet, non seulement les quantités de lait produites par vache à 5 000 kg par an, mais également les quantités de concentré : moins de 1,5 kg de céréales par vache et par jour en alpage.

Pour sécuriser la production de lait et donc le revenu, l'exploitation a choisi d'étaler ses vêlages. « Même si on essaie de faire plus de lait l'été -- le lait produit au-dessus de 1 500 m d'altitude entre le 1er juin et le 30 octobre est mieux valorisé -- , on trait 100 vaches tout le temps, sauf entre le 15 septembre et le 25 octobre. C'est un avantage pour la trésorerie et pour le suivi des animaux. » Une stabulation libre en logettes de 90 places avait été construite en 2003. C'était l'une des premières dans la vallée. Un véritable pari à l'époque : le Gaec à trois associés n'avait que 220 000 litres de quota et le prix payé par la coopérative de Haute Tarentaise n'était que de 540 € les 1 000 litres. Avec le recul, toutefois, c'était un bon choix. « L'exploitation a fait un gros emprunt, mais le bâtiment permet de mieux soigner les bêtes, se félicitent les éleveurs. À l'intérieur, les lactations démarrent mieux. Au pâturage, on essaie ensuite de maintenir les niveaux de production le plus longtemps possible. » La grosse période de vêlage s'établit entre début octobre et le 30 janvier. À Noël, 90 vaches ont vêlé. Le reste s'étale jusqu'à mi-juin.

L'hiver, en stabulation, seules les vaches à lait sont gardées. Les taries sont à l'attache dans une étable entravée située à quelques centaines de mètres de là, dans le hameau d'Orbassy où habitent tous les associés. Construit en 1978 par Georges et son père Roger, le bâtiment dispose de cinquante places. Les génisses à inséminer ainsi que les petits veaux de l'année y sont également abrités. Le reste du troupeau est mis en pension.

« LES GÉNISSES PARTENT MI-NOVEMBRE EN PENSION EN ISÈRE »

« Les génisses partent mi-novembre en Isère et sont récupérées début juin, explique Yohann. Nos hiverneurs assurent un bon développement de nos animaux. L'âge aupremier vêlage s'établit à 3 ans en moyenne. » Conformément au cahier des charges AOP beaufort, l'alimentation hivernale des laitières est fondée sur le foin et le regain. « En décembre, janvier et février, elles ont un repas par jour de foin en vrac et un repas de foin en balles rondes, précise Cédric. À partir de mars, on ne donne plus que du vrac. » Les vaches reçoivent également des céréales (3,8 kg par jour en moyenne) et 1,4 kg de tourteau 38 certifié non OGM. En salle de traite, 1 kg de bouchons de luzerne déshydratée leur est distribué. Un repousse-foin Lely a été acheté récemment. « L'outil procure un gain de temps et de manutention énorme, tout en favorisant l'ingestion du fourrage, » se félicite Cédric.

Les vaches commencent à sortir au 25 avril. Jusqu'au 10 mai environ, elles pâturent autour de la stabulation. Elles partent ensuite une quinzaine de jours sur des parcelles plus éloignées, à 800 m d'altitude, où elles sont traites avec l'installation mobile. Les laitières montent ensuite à 1 500 m d'altitude, aux Echines, en face de la station des Arcs. Après ce passage en montagnettes sur une vingtaine d'hectares très escarpés, mais où l'herbe de qualité ne fait jamais défaut, même en 2003, les vaches arrivent mi-juin dans l'alpage du Clapet. Elles y resteront jusqu'au 15 octobre.

Tout l'été, le troupeau et la machine à traire mobile suivent alors la pousse de l'herbe entre 1 800 et 2 300 m d'altitude. Acquis en 1989 pour un prix de 120 000 €, les 160 ha d'herbe de haute montagne soulagent les parcelles de fauche en bas, et permettent de garder les laitières l'été. À l'époque, cette acquisition était aussi un challenge. L'exploitation ne comptait que 60 vaches avec un quota de 170 000 l de lait beaufort. Yohann et Cédric n'avaient que 13 ans, mais il y avait là une opportunité à saisir : des alpages se libéraient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'an passé, 66 000 € ont été investis pour mieux valoriser la partie haute de l'alpage : une nouvelle piste de 1,7 km ainsi que des points d'eau ont été aménagés. « En trayant sur place, on va limiter les pertes de production liées aux longues marches (jusqu'à une heure), gagner sur l'entretien de l'alpage et allonger la durée de pâture d'un mois », se félicite Yohann. Après l'emmontagnée au printemps, c'est la démontagnée à l'automne. À partir du 10 octobre, le troupeau commence sa descente vers la vallée. Il pâture d'abord les prés de fauche situés entre 1 500 et 800 m. « À cette période, nous faisons deux traites différentes : une en intérieur pour les fraîches vêlées (ce qui permet en même temps de valoriser les prés de fauche autour de la stabulation), l'autre, en extérieur, pour les laitières en fin de lactation. Avec deux petits troupeaux, nous assurons un meilleur suivi des bêtes. C'est une charge de travail supplémentaire, mais qui donne du résultat », explique-t-il.

« NOUS SOMMES AUTONOMES EN FOURRAGE »

L'été, pendant que Yohann et son père, Georges, s'occupent des animaux et de l'entretien de l'alpage, Cédric et Olivier, le salarié, font les foins dans la vallée. Si tout va bien, les fenaisons se succèdent du 25 mai au 15 août. « Avec le climat séchant qu'on a, souligne Cédric, les opérations s'enchaînent généralement très vite : on coupe et on ramasse le lendemain avec un séchage en grange en deux jours. Sur les 20 ha irrigués, nous réalisons jusqu'à trois coupes. La dernière se fait mi-septembre. » Sitôt fauchée, l'herbe est arrosée et fertilisée avec du lisier. « Ici, l'irrigation est indispensable. Nos terrains sont sur des graviers. Un réseau collectif a été aménagé à partir d'un captage de source. Autrefois, l'arrosage était assuré par un réseau de petits canaux, comme dans de nombreuses régions montagneuses du monde. Sur les 15 ha de fauche non irrigués, nous faisons une bonne première coupe. La seconde est moyenne. » Chaque année, 480 t de foin, dont 300 t de vrac pour les vaches et le reste en balles rondes, sont récoltées. Suffisamment pour nourrir les vaches et une partie des génisses.

Installés respectivement en 1999 et 2002, Cédric et Yohann estiment qu'ils ont atteint leurs objectifs. « La structure est bien en place. Nous sommes autonomes en fourrage et nous arrivons à bien faire ce qu'il faut. Comme beaucoup d'éleveurs du secteur, nous courrons beaucoup, mais pas pour rien : nous avons du résultat et des satisfactions. En quantité de lait produit et nombre de vaches, nous sommes au maximum. Nous n'irons pas au-delà. Notre objectif est de maintenir notre référence beaufort (480 000 litres) et de rester en cohérence avec le cahier des charges. »

JUSQU'EN 2006, 240 000 L DE QUOTA SEULEMENT

Un tel parcours n'était pas gagné d'avance. « Nous nous sommes installés sur une exploitation qui avait beaucoup investi, mais ne dégageait pas de résultat, faute d'avoir des droits à produire suffisants », commentent les deux cousins.

Jusqu'en 2006, les trois associés du Gaec ne disposaient que de 240 000 litres de quota. Pour améliorer son revenu et réduire les pénalités à payer pour dépassement (jusqu'à 10 000 € par an), l'exploitation a développé un atelier de fabrication de tommes fermières (50 000 litres transformées chaque hiver). Du quota vente directe avait pu être récupéré.

Depuis cinq ans, les choses ont bien évolué : avec le développement de la coopérative laitière et fromagère de Haute Tarentaise, des volumes supplémentaires ont été attribués à l'exploitation.

« ICI, LES PRIX SONT À 250 € LE M2 CONSTRUCTIBLE »

« Des opportunités se sont présentées, nous les avons prises. Nous nous en sommes sortis, nous avons bien fait de nous accrocher. Nous avons aussi eu de la chance. Pour financer la stabulation, nous avions opté pour des taux variables et ces derniers ont évolué dans le bon sens. Le choix d'amortir le bâtiment sur onze ans au lieu de vingt ans était osé, mais avec le plus gros emprunt, qui se finit en 2015, la trésorerie sera bientôt moins tendue », notent les éleveurs.

De quoi gérer plus sereinement le retrait annoncé de Georges. Outre les droits sociaux à régler (comptes associés et capital), plusieurs questions sont posées. Sur l'organisation future du travail par exemple : comment remplacer Georges ? L'idéal serait de trouver un troisième associé. Rester à deux et compenser avec du travail salarié en période de pointe constitue aussi une possibilité. La solution retenue aura sans doute un impact en termes de transparence fiscale. Comment évolueront les primes ICHN ? Et celle de la référence lait beaufort ? Quelles seront les conséquences sur le revenu et la capacité des éleveurs à financer des projets en attente : aménagement d'une nursery et agrandissement de la stabulation. Les vaches sont un peu serrées. Il manque une vingtaine de logettes. Une autre interrogation : le foncier. « C'est notre point faible, analyse Yohann. Nous exploitons 100 ha volants sans garantie de bail. Ici, avec des prix de 250 € le m2 constructible, les propriétaires ne veulent pas s'engager sur la durée. Dans la vallée, la stabulation a été implantée au sein d'une zone agricole protégée. Malgré tout, nous ne sommes pas à l'abri d'une déviation. Le PLU, élaboré en 2006, évite toutefois le mitage du secteur. Après des années de gaspillage de foncier, les élus ont pris conscience de la nécessité de protéger les espaces agricoles. »

ANNE BRÉHIER

L'été en alpage, Yohann et Georges démarrent la traite à 3 h du matin. Ils font une pause à midi. L'hiver, les éleveurs attaquent une heure et demie plus tard. À 7 h, le travail en étable doit être terminé.

La machine à traire mobile. C'est le matériel qui fait le plus d'heures. Elle est automotrice et autonome en production d'électricité. La distribution des céréales, la fermeture et l'ouverture des portes sont automatisées.

« Comme n'importe quel chef d'entreprise, on passe du temps sur l'exploitation et auprès de nos bêtes, observe Cédric. Mais on a des satisfactions et du résultat avec la valorisation de notre lait transformé en fromage AOP beaufort. »

Le Gaec de l'Armoise a été l'une des premières exploitations à investir dans une stabulation libre, en 2003. Vingt-cinq ans plus tôt, la construction de l'étable entravée de 50 places, avec couloir central, avait aussi été une première.

Dans la vallée, sur les sols sur gravier, l'irrigation est indispensable. Vingt hectares sont actuellement irrigués dans le cadre d'un réseau collectif et d'un captage de source.

En plus du matériel de plaine, l'exploitation utilise des engins spécifiques à la montagne. Fabriqués en petite série, ils coûtent cher : il faut compter plus de 100 000 € pour un AEBI Terratrac.

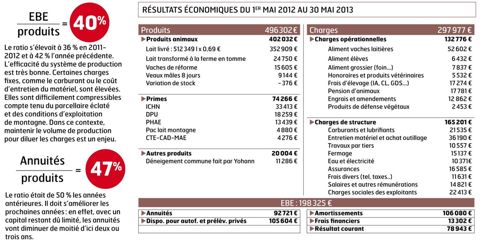

CHIFFRES ET ANALYSE. Que disent leurs comptes d'exploitation ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026