JOSSELIN ET DAVID RIPART ONT FONDÉ L'ÉQUILIBRE DE LEUR EXPLOITATION SUR UN TROUPEAU LAITIER PRODUCTIF ET UNE ACTIVITÉ VIANDE VALORISANT L'HERBE. ILS COMPTENT GARDER CETTE MIXITÉ RENTABLE ET INSTALLER UN FILS.

LORSQUE JOSSELIN RIPART S'INSTALLE EN 1983, l'élevage familial compte déjà des vaches laitières et allaitantes sur 60 ha environ, surtout herbagers. Trente ans plus tard, cette exploitation du Bassigny (Haute-Marne) a considérablement poussé... sur l'herbe, en conservant sa mixité. « Nos terres très argileuses pourraient être converties en cultures, à condition de drainer, ce que nous n'avons pas choisi de faire », expliquent Josselin Ripart et son frère David (50 et 49 ans), à la tête d'une SAU à 80 % en prairies permanentes.

La ferme commence à sortir du village en 1985 : Josselin construit, à l'entrée de Chaumont-la-Ville, un bâtiment laitier. En 1990, David s'installe et le Gaec de la Sergent est créé sur 108 ha, 220 000 l de quota et 35 vaches allaitantes. Mais celles-ci perdent leurs primes en raison de la référence laitière détenue. « Malgré des conseils contraires, nous avons choisi de maintenir notre atelier viande avec des allaitantes sans prime, relatent les éleveurs. Car nous voulions valoriser au mieux nos surfaces en herbe. »

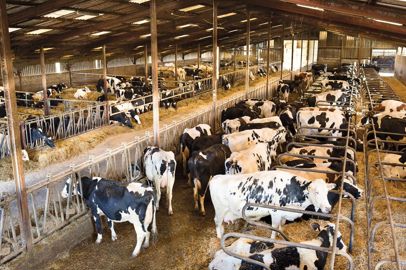

En effet, le foncier repris sur la commune dans les années quatre-vingt-dix, porteur de référence laitière, est essentiellement de l'herbe que l'atelier lait ne peut pas entièrement valoriser. En 2003, un jeune s'installe hors cadre familial sur une cinquantaine d'hectares et entre dans le Gaec. La structure atteint alors 268 ha, avec 560 000 l de lait et l'atelier vaches allaitantes relogé dans un nouveau bâtiment. « Cette association n'a pas fonctionné, indiquent les éleveurs. Nous avons donc décidé d'embaucher un salarié. » En 2004, ils recrutent Renaud Drid, l'actuel salarié de l'exploitation. Pour produire la nouvelle référence, le troupeau laitier dispose de 20 ha d'herbe uniquement, autour de sa stabulation à logettes paillées, adaptée et agrandie au milieu des années quatre-vingt-dix. Il passe donc à un système moins pâturant : le silo de maïs n'est plus fermé, et une ration complète est distribuée toute l'année. L'intensification du troupeau laitier s'est poursuivie sur les dix dernières années, avec une référence laitière qui a continué à progresser mais à main-d'oeuvre (3 UTH) et surface (268 ha) constantes. « Réattributions gratuites et achats de référence ont fait passer notre quota de 560 000 l à 699 000 l. » Un développement toujours mené dans le même bâtiment laitier, en saturant sa capacité de 85 places, notamment par le passage dès 2005 à des vêlages étalés sur l'année.

« GARDER LES VACHES ALLAITANTES SANS PRIME »

Avec à la fois un atelier lait productif (9 200 kg/VL au contrôle laitier en 2012-2013), les vaches allaitantes et les boeufs valorisant les prairies tournées vers l'extensif (engagements dans Natura 2000, lire plus loin), « le Gaec est un système mixte à double vitesse, tels qu'on en trouve dans la région. Mais il se distingue aussi par le souci d'une bonne productivité dans tous les ateliers », commente Daniel Coueffé, conseiller lait à la chambre d'agriculture de la Haute-Marne, qui suit le Gaec de la Sergent en tant que « ferme de référence » des Réseaux d'élevage.

« L'HERBE EST TRÈS BIEN VALORISÉE »

En effet, la productivité à l'hectare y est élevée pour un système herbager : près de 2 000 €/ha de produit brut depuis trois ans. Du fait de l'intensification laitière, mais aussi de la politique pour l'atelier viande. « Nous engraissons tout ce qui naît sur l'exploitation. S'il manque des veaux mâles, nous en achetons quelques-uns », précise Josselin.

Avec un pâturage précoce sur quelques prairies en coteaux, un chargement élevé au printemps puis ajusté, de l'ensilage sur 50 ha et du foin abondant (l'excédent est systématiquement vendu), l'herbe est très bien valorisée, avec un rendement moyen de 5,8 t de matière sèche par hectare. « Le Gaec se situe dans la moyenne haute pour ces systèmes (5,5 à 6 t de MS/ha), poursuit Daniel Coueffé. Les prairies sont très bien gérées, avec une fertilisation maîtrisée. » L'exploitation, soumise à un plan d'épandage de ses fumiers (zone vulnérable), doit en effet respecter le cahier des charges Natura 2000 du Bassigny (protection du milan royal). Car elle y a engagé ses 211 ha de prairies en 2006, en contrepartie d'une aide de 105 €/ha, soit 22 200 €/an : ces surfaces sont maintenues en herbe, entretenues, et leur fertilisation est limitée à 80 unités d'azote total par hectare et par an, dont moins de 20 unités d'azote minéral. Des principes qui correspondent aux objectifs d'économies des associés en matière de fertilisation. « Nous épandons les fumiers sur l'ensemble des surfaces. Donc, nous n'apportons de fumure de fond ni sur l'herbe ni sur les céréales (ces dernières reçoivent des apports de chaux) », détaille Josselin. Pour maximiser l'épandage en étalant ses travaux, le Gaec traite une partie des fumiers en compost, épandu dès l'été et sur plus d'un tiers de l'herbe. « Les animaux regagnent ces prairies quinze jours après ! », souligne l'éleveur. Seule une cinquantaine d'hectares ensilés reçoivent 20 unités d'azote minéral par hectare.

« GRÂCE À RENAUD, NOUS AVONS UN WEEK-END SUR DEUX »

Concernant la main-d'oeuvre, « nous avons du travail pour trois ! », soulignent les éleveurs. David assure la traite et l'administratif, Josselin la conduite des élevages (rationnement, accouplements, soins vétérinaires...), et Renaud, le salarié, conduit surtout les matériels (pour l'alimentation, le paillage, l'épandage des fumiers...). Les deux frères, engagés au conseil municipal et dans des organisations professionnelles, peuvent s'organiser avec leur salarié pour se libérer ponctuellement, ainsi qu'un week-end sur deux. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils feraient sans salarié, ils n'hésitent pas : « Nous embaucherions à nouveau ! Renaud est vraiment indispensable ! »

« DES MATIÈRES PREMIÈRES DEPUIS PLUS DE QUINZE ANS »

Pour contenir la charge de travail, les deux frères vont aussi au plus simple, avec notamment des rations complètes. Disposant de seulement 22 ha de céréales d'hiver, ils doivent acheter des aliments concentrés. « Nous travaillons depuis plus de quinze ans avec des matières premières. Seuls les veaux reçoivent un aliment composé, détaillent-ils. Tourteaux de colza, drèches de brasserie et pulpes de betteraves déshydratées nous sont livrés par semi-remorque. Pour cela, nous avons construit un stockage spécifique il y a deux ans. Il est simple ensuite de les reprendre et de les incorporer dans le bol mélangeur avec nos céréales aplaties et nos fourrages. Les rations actuelles sont celles que nous pratiquions il y a dix ans, et ça fonctionne ! » Daniel Coueffé acquiesce : « Entre ces fourrages et ces trois matières premières, le Gaec maîtrise bien ses coûts alimentaires. 180 t de tourteaux de colza sont achetées à l'année : la possibilité de passer des contrats sur de gros volumes lorsque les cours sont bas est décisive pour contenir les charges d'alimentation ! »

Le Gaec doit également s'approvisionner à l'extérieur pour une autre matière indispensable : la paille. « Nous allons tous les ans la chercher sur champs, dans une zone plus céréalière, à une quinzaine de kilomètres », précise David. Les éleveurs dépendent des disponibilités annuelles de cette paille et y consacrent un budget de plus de 3 000 €/an.

Les 89 laitières reçoivent, sans complémentation individuelle, une ration complète composée en hiver d'ensilage de maïs (30 kg bruts), ensilage d'herbe (7 kg), drèches de brasserie (7,4 kg), tourteaux de colza (6,6 kg) et pulpes de betteraves (1,4 kg). « Certaines vaches se trouvent en excès d'alimentation, note Daniel Coueffé. Mais ce système simple, parce qu'il utilise des matières premières à prix compétitif, permet de gagner sur le coût alimentaire. »

« NOUS GAGNONS SUR LE COÛT ALIMENTAIRE »

Pour l'année laitière 2012-2013, l'élevage affiche en effet un prix moyen de concentré et minéral de 194 €/t, ce qui est inférieur de 100 €/t à la moyenne de son groupe. Avec un coût alimentaire, hors fourrages, de 58 €/1 000 l de lait (soit 13 € de moins que le groupe), le Gaec obtient une marge sur coût alimentaire de 214 €/1 000 l (17 € de plus que le groupe), malgré un prix moyen du lait inférieur de 7 €/1 000 l. Le prix de vente du lait a en effet été limité à 325 €/1 000 l en raison de comptages cellulaires qui, dépassant les 300 000, n'ont pas permis d'accéder à l'ensemble des primes qualité. « C'est un peu notre point faible, notent les éleveurs. Mais à la traite aussi, nous faisons simple, afin qu'avec notre installation 2 x 6 postes, une seule personne passe 2 h 30, lavage compris. »

Cet hiver, la ration des laitières a été bouleversée en raison de stocks d'ensilage de maïs inférieurs d'un tiers à la normale. « Les problèmes de levée ont fait chuter nos rendements de 13 t de matière sèche par hectare à 9 t », chiffrent les éleveurs. L'ensilage d'herbe, au contraire abondant, a été porté à 20 kg dans la ration, avec un ajout de 3 kg de brisures de maïs. « Cette ration moins dense a fait baisser nos moyennes au contrôle laitier de 500 à 700 kg/vache en novembre, décembre et janvier derniers, constate David. Nous ne réaliserons vraisemblablement pas le quota... Mais il n'était pas question d'acheter du maïs ensilage ! »

Ne pas remplir le quota est plutôt inhabituel pour ces éleveurs qui, pendant les huit dernières années, ont su faire preuve de flexibilité et moduler annuellement leur production, jusqu'à atteindre 730 000 l livrés.

« En 2008-2009, nous avons livré 15 % de lait en plus, poursuit David. Nous avions anticipé cette évolution en avançant l'âge au vêlage d'un de nos quatre lots de génisses, et modifié nos pratiques : le lait de vache donné aux veaux a été remplacé au Dal par du lait en poudre, la durée de tarissement a été réduite, et des ventes de réformes ont été reculées. Nous avons inversé ces pratiques l'année suivante, ce qui a permis de diminuer la production de 9 % pour ne pas dépasser le quota. »

« AMORCER UN PROJET DE NOUVEAU BÂTIMENT »

Aujourd'hui, le bâtiment laitier ne permet plus d'envisager une nouvelle augmentation de production dans le cadre de la fin des quotas. Et surtout, l'installation d'Arnaud, le fils de Josselin, en formation agricole par alternance, se profile et motive les associés pour amorcer un projet de nouveau bâtiment. En maintenant l'activité viande avec de possibles évolutions dans le cadre de la nouvelle Pac (lire encadré), une chose est sûre : ils continueront le lait. « Vu la proximité de Bongrain, notre laiterie (à Illoud, 15 km d'ici), la densité laitière dans le secteur devrait a priori être maintenue, voire augmentée, ce qui est plutôt favorable pour de futurs contrats... », confient les deux frères.

CATHERINE REGNARD

Les bâtiments d'élevage du Gaec sont regroupés à l'entrée du village de Chaumont-la-Ville.

David Ripart assure la traite en 2 h 30 avec la 2 x 6 postes. Un week-end sur deux, son frère Josselin ainsi que leur salarié en hiver prennent le relais.

Salarié du Gaec « L'élevage m'a toujours intéressé », déclare Renaud Drid, salarié du Gaec depuis dix ans. Travail autonome et souplesse d'organisation sont importants dans la relation avec ses employeurs.

Devant le bâtiment de stockage construit il y a deux ans pour réceptionner les matières premières par semi-remorques, la ration est préparée dans le bol mélangeur de dix-sept ans. Le Gaec raisonne ses investissements comme ses ateliers, avec simplicité et efficacité.

Josselin Ripart : « Mon fils Arnaud prévoit de s'installer. Bien sûr, nous continuerons le lait. Quant à la viande, la nouvelle Pac introduit des changements à prendre en compte : nos vaches allaitantes, sans prime depuis 1990, seront à nouveau primées... »

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026