SUR UN TERRITOIRE EN PROIE AU RISQUE DE DÉPRISE, JEAN-MICHEL FOURNIER CHOISIT DE S'INSTALLER AVEC SES PARENTS ET DE S'ENGAGER ENCORE DAVANTAGE DANS LA SPÉCIALISATION LAITIÈRE.

A L'OUEST DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME, LES RENDEMENTS en blé à trois chiffres ne sont pas rares, mais le pays du Vimeu n'en est pas moins une terre d'élevage avec historiquement une forte densité laitière. C'est là que Jean-Marc Fournier s'est installé en Gaec avec son père en 1980, sur 53 ha, avec un troupeau de 40 laitières. Dès 1983, dans le cadre d'un plan de développement, ils investissent l'équivalent de 140 000 € dans une stabulation à logettes de 900 m2 conçue pour 80 vaches maximum. Lors de la mise en place des quotas, leur référence est de 280 000 l à laquelle s'ajoute un quota vente directe de 50 000 l. Cette production est valorisée via une SARL gérée par la mère et l'épouse de Jean-Marc qui commercialise du lait entier, du beurre et de la crème avec, en complément, une activité de négoce de volailles et d'oeufs fermiers.

« DES BÂTIMENTS ADAPTÉS À LA CROISSANCE DU TROUPEAU »

L'année 1987 voit la reprise d'une ferme de 40 ha avec 200 000 l de quotas et c'est à partir de 1995, au moment du départ à la retraite des parents que se dessine la spécialisation laitière de l'exploitation. Colette, l'épouse de Jean-Marc, adopte alors le statut de conjointe collaboratrice : « Jusqu'à cette date, nous étions polyculteurs-éleveurs, se souvient Jean-Marc. Mais en reprenant seul l'exploitation, il n'était pas possible de racheter les parts du Gaec, de renouveler le matériel devenu obsolète et de recruter un salarié. J'ai alors choisi de simplifier l'assolement, de déléguer tous les travaux de plaine à un entrepreneur et de vendre le fonds de commerce de la SARL en convertissant le quota vente directe en quota laiterie. Cette orientation stratégique m'a permis non seulement de réaliser une plus-value sur le fonds de commerce, mais également de maîtriser l'endettement et ainsi de pouvoir faire face au coût de la mise aux normes en 2000. » À cette date, il anticipe l'évolution future de la production en investissant près de 200 000 € dans le cadre du PMPOA 1. Un investissement qui consistait à doubler la surface du bâtiment existant dans son prolongement (900 m2 + 1 050 m2) pour y intégrer une fumière couverte. Enfin, en 2005, un bâtiment de 1 188 m2 pour les génisses et le stockage est construit à côté de la stabulation. « Dès cette époque, j'ai voulu anticiper le million de litres avec un bâtiment évolutif, compte tenu des perspectives de production à venir. La construction de la fumière couverte a été l'occasion de prolonger le bâtiment en laissant la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 logettes. Aujourd'hui, nous sommes donc prêts à produire plus, sans construire un bâtiment. » Augmenter la production, c'est le projet de son fils Jean-Michel qui a choisi de s'installer, après une formation d'ingénieur agricole et huit ans d'expérience de technico-commercial. Après une année 2013 sous le statut d'aide familial, il a pu concrétiser la reprise d'un second corps de ferme allaitant, situé à 3 km avec 45 ha de terres, et présenter son projet en CDOA qui prévoit de passer de 675 723 l à 1 Ml de lait. « Grâce à cette reprise, l'exploitation a les bâtiments, le matériel, les génisses, la surface fourragère et la main-d'oeuvre nécessaires pour produire ce volume, mais aussi une coopérative prête à absorber le lait en plus. Il ne manque plus que l'accord de l'administration », précise-t-il.

« UNE COOPÉRATIVE PRÊTE À ABSORBER LA HAUSSE DE VOLUME »

Sans attendre, les éleveurs ont installé cette année les 20 logettes supplémentaires, soit un total de 100 places qui correspond au seuil d'autorisation d'installation classée de l'exploitation. Grâce à une bonne maîtrise des vêlages précoces et de la mortalité des veaux, et à l'utilisation de semences sexées, ils peuvent s'appuyer sur le renouvellement issu de la ferme pour accroître la taille du troupeau et répondre dès cette année à la rallonge de 25 % accordée par Lact'Union (coopérative basée à Abbeville, issue de la fusion en 2013 de la VPM et de Coop'Alliance). Cette rallonge conséquente correspond à la situation d'un département qui compte de moins en moins d'éleveurs laitiers, particulièrement à l'est, en zone de plaine à fort potentiel céréalier. D'ailleurs, compte tenu de son niveau de sous-réalisation (-15 Ml en 2012 sur une collecte de 230 Ml), le message de la coopérative est de laisser la possibilité à ceux qui en ont la capacité de se développer, pour valoriser son outil de transformation structuré autour du lait de consommation, des produits industriels, du lait infantile et des ingrédients diététiques. L'enjeu est de maintenir la dynamique laitière sur un territoire qui présente un risque de déprise de la production. C'est pourquoi père et fils sont confiants sur les perspectives à long terme offertes par leur coopérative, dont Jean-Marc est administrateur.

« PRIORITÉ AU COÛT ALIMENTAIRE ET AU SUIVI DU TROUPEAU »

Mais l'augmentation de la production n'est pas de nature à remettre en cause les fondamentaux, à savoir : « Déléguer les travaux de plaine et de récolte pour donner la priorité au suivi du troupeau et à la maîtrise de la marge de l'atelier lait. » Seuls l'épandeur à engrais et le pulvérisateur ont été conservés pour intervenir au meilleur moment. Parallèlement, un salarié à plein temps a été recruté il y a trois ans. Il s'agit donc d'un système qui libère du temps pour prendre chaque année quinze jours de vacances, mais aussi et surtout mobiliser les énergies sur la performance du troupeau, s'informer et se former. Jean-Marc souligne notamment l'intérêt de la formation d'éleveur-infirmier : « Je suis capable de définir les seuils d'alerte, de réaliser les soins de première intention, d'établir un diagnostic par téléphone avec mon vétérinaire et d'être en éveil pour l'appeler dès les premiers symptômes. J'ai même acheté un stéthoscope pour détecter les caillettes ou les corps étrangers et m'assurer du bon fonctionnement de la panse. C'est un aspect du métier que j'aime et que je transmets à mon fils ».

« ZÉRO PÂTURAGE, MAÏS, COLZA ET URÉE »

Avec un site d'exploitation situé au coeur du village et un parcellaire dispersé, l'alimentation des laitières repose sur le zéro pâturage et la simplicité d'une ration complète : 16 kg de maïs, 5 kg de tourteaux de colza 35, 100 g d'urée, 380 g de minéraux (dont 200 g de bicarbonate) et de la paille en libre-service devant les logettes, soit une densité de 0,94 UFL, 105 g de PDIE, 110 g de PDIN/kg de MS et 15 % de MAT. Équilibrée à 32 l de lait, cette ration autorise une moyenne d'étable de 9 918 l/VL, à 32,2 de TP et 38 de TB. « La couverture des besoins en PDI est déficitaire en début de lactation. Le pic de production est ainsi légèrement écrêté pour maintenir une courbe de production plus élevée après 100 j », analyse Dominique Manneville, conseiller chez Avenir Conseil Élevage. La ration est distribuée deux fois par jour avec un épandeur à fumier, chargée au télescopique équipé d'un godet désileur et d'un peson. L'utilisation de ces outils présente moins de risques de déstructurer la fibrosité du fourrage qu'une mélangeuse. Car, en l'absence de paille ou de foin, Jean-Marc vise 35 % de MS et un hachage grossier (17-18 mm) du maïs pour favoriser la rumination. « La ration est repoussée régulièrement et toutes ses composantes sont pesées pour respecter l'objectif de zéro refus. Ainsi, les vaches ne trient pas et consomment les particules grossières, sans compter la consommation de paille dans les logettes que l'on évalue à 500 g/j. C'est un système bien calé, qui ne pose aucun problème métabolique. »

Le conseiller souligne également la pertinence économique du tout-maïs dans un secteur où les rendements oscillent entre 15 et 16 t de MS/ha. « L'urée alimentaire (60 %) tamponne le déficit d'azote soluble pour optimiser la valorisation de ces maïs dans le rumen. Incorporé à faible dose, son coût élevé (700€/t) n'impacte que très peu le coût alimentaire. » La quantité est adaptée en fonction du taux d'urée du lait, en visant un optimum de 320 mg/l et en observant les bouses : « Si elles sont sèches avec du grain, nous augmentons la dose. À l'inverse, nous levons le pied si elles sont trop molles », explique Jean-Marc Fournier. Le tourteau de colza acheté sur le marché à terme est le correcteur azoté de tout le troupeau. Les taries ont 10 kg bruts de maïs, 1,2 kg de colza, 50 g d'urée et de la paille à volonté.

« APPORTER UN COLOSTRUM DE QUALITÉ »

« Les matières premières sont les mêmes que pour les vaches en lactation, avec une part importante de paille pour maintenir un bon fonctionnement du rumen. De cette manière, il n'y a pas de problèmes de transition. » Aussitôt après le vêlage, les éleveurs veillent scrupuleusement à ce que le nouveau-né consomme 4 l de colostrum en deux buvées. Ils n'hésitent pas à l'administrer avec une sonde gastrique (drenchage) le cas échéant et s'il est de mauvaise qualité, ils administrent un concentré de colostrum du commerce en seringue par voie orale. Pour sécuriser encore davantage les premiers jours de vie, ils envisagent d'acheter un pèse-colostrum pour congeler les meilleurs produits de vaches vaccinées contre les pathologies respiratoires et digestives (voir encadré). Ensuite, les veaux consomment le lait maternel des quatorze premières traites, avant de passer progressivement au lait en poudre (45 kg/veau). Les repas sont distribués deux fois par jour avec de la paille et de l'aliment floconné à volonté, pour un sevrage à neuf semaines. « Après le sevrage, au fur et à mesure de la croissance, on incorpore le maïs à dose homéopathique et le colza en remplacement de l'aliment, avec toujours de la paille, renouvelée chaque jour pour qu'elle conserve son appétence. C'est beaucoup de temps passé pour maîtriser la mortalité des veaux (5 %), que nous n'aurions pas s'il fallait suivre les travaux de plaine, souligne Jean-Michel. Mon projet consiste à s'appuyer sur ce savoir-faire pour développer la vente de génisses pleines ou en lactation et conserver les mâles pour produire du boeuf à l'herbe sur le second site d'exploitation. »

« ÉTALER LES VÊLAGES POUR OPTIMISER LES PLACES EN BÂTIMENTS »

La majorité des vêlages ont lieu aux mois de mai, juin et juillet. Au printemps suivant, les génisses de plus de 6 mois ont accès au pâturage, en plat unique, puis avec un complément de maïs et de colza en été pour ne pas pénaliser le GMQ. La transition est donc assurée à l'herbe et, au 1er septembre, tout ce petit monde est à l'étable, avec... du maïs, du colza et de la paille à volonté. C'est la période des inséminations, en moyenne à 17 mois, pour un âge moyen au premier vêlage de 28 mois avec 1,63 IA/IAF. « Le suivi par échographie est réalisé par l'inséminateur 35 j après l'IA. Pour le choix des taureaux, nous donnons la priorité aux index de santé de la mamelle, tout en étant attentifs aux aplombs. L'objectif est de décaler la mise à la reproduction pour favoriser un meilleur étalement des vêlages et optimiser les places en bâtiment. » Jean-Michel prévoit de loger les laitières dans la stabulation et de délocaliser les vaches taries avec les boeufs sur le second site. En ce sens, il a fait une demande de déclaration d'installation classée pour 140 vaches. Pas question donc de remettre en cause l'orientation laitière de l'exploitation familiale au profit des grandes cultures, même si, à terme, il devra anticiper le départ à la retraite de ses parents (55 et 58 ans).

JÉRÔME PEZON

Le site d'exploitation est au coeur du village avec seulement 7 ha de pâtures accessibles aux laitières. Une contrainte qui a conduit à opter pour le zéro pâturage.

Une stabulation de 100 logettes construites en coffrage béton, comblé avec de la craie tassée, une matière absorbante sur laquelle sont appliqués 3 kg de paille/VL/j.

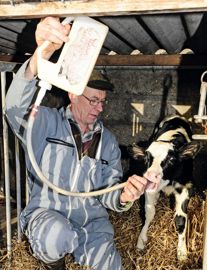

Les veaux aux petits soins. Après sept jours au lait entier en case individuelle, les veaux passent progressivement à la poudre selon un programme de distribution deux fois par jour.

Limiter les coûts de mécanisation. Le télescopique est le plus gros investissement matériel. Il est utilisé pour nourrir les génisses et pour charger l'épandeur à fumier acheté d'occasion 2 000 €, sur lequel a été adapté un tapis de distribution.

La salle de traite 2 x 8 postes en épis, avec double équipement et décrochage automatique, permet de traire les 100 vaches du troupeau en 1 h 30.

Sevrage à 9 semaines, dès que le veau consomme 2,2 kg d'aliment/j. Tous les ingrédients sont notés et pesés pour respecter les objectifs de croissance et de coût alimentaire.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026