TRADITIONNELLEMENT HERBAGÈRE, L'EXPLOITATION FAMILIALE INVESTIT POUR RESTER DANS CETTE VOIE AVEC 120 VACHES NORMANDES

LA TECHNICITÉ DES NÉOZÉLANDAIS POUR PRODUIRE DU LAIT À L'HERBE a fait de ce pays un modèle. Même si tout n'est pas reproductible en France, il y a de bonnes idées à prendre. Quand Hervé Onno est parti y faire un stage en 2007, il voulait simplement découvrir d'autres horizons avant de rejoindre l'exploitation familiale. Il est rentré avec des projets pour son Gaec. Auparavant, il avait déjà passé trois mois sur un élevage américain : des porcs et 2 000 ha de maïs et soja dans le Minnesota. Il avait aussi visité plusieurs pays européens.

« J'ai fait un DUT de génie mécanique et j'ai travaillé cinq ans chez un installateur de machines à traire avant de réaliser que le métier d'éleveur me plaisait », raconte Hervé. Entre les galères de ses copains pour trouver un emploi et le plaisir qu'il éprouvait à donner un coup de main à ses parents le week-end, les avantages de l'élevage se sont imposés.

DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES

C'est donc fort d'une solide motivation et d'un projet innovant qu'il s'est installé en 2009. Il a rejoint ses parents, Gildas et Éliane, et son frère Marc, qui travaillaient ensemble en Gaec. Marc s'est installé en 2004 avec 150 000 l de lait. Hervé en a apporté autant avec 35 ha repris à proximité. Son amie Sandra Kyndesen, une Danoise rencontrée en Nouvelle-Zélande, a trouvé sa place sur l'exploitation en tant que salariée.

L'activité est diversifiée. Il y a le lait, bien sûr, un quota de 567 000 l produit par 120 vaches normandes. S'y rajoutent une cinquantaine de taurillons vendus chaque année, 850 porcs engraissés à façon, 7 ha de pois de conserve et des céréales. Cette année, ils ont également fait un peu de colza car ils disposaient de stocks fourragers importants. La surface fourragère s'élève à 96 ha, avec 50 ares accessibles par vache. La proximité d'une rivière rend 8 ha inondables. « Mes parents ont réorganisé le foncier et acheté 56 ha autour du bâtiment il y a quelques années », précise Hervé. Leur contrôleur laitier, Raymond Le Godives, très motivé par le pâturage, les épaule dans la conduite.

L'évolution de l'exploitation a été rapide du fait des installations successives des deux frères. Depuis 2004, le troupeau est passé de 60 à 121 vaches. Le bâtiment existant a été agrandi pour faire face. Il s'agit d'une stabulation à logettes, simple et fonctionnelle. Mais elle ne compte que 103 logettes et 90 places au cornadis. La salle de traite (2 x 5) fonctionne bien mais pour passer toutes les vaches, il faut 2 h 30 à deux personnes. Les génisses et les vaches taries sont hébergées sur un deuxième site distant de 5 km. Le système de production n'a pas changé, mais l'expérience néo-zélandaise d'Hervé est bien utile pour adapter le pâturage à un troupeau de cette taille. « En Nouvelle-Zélande, j'ai passé neuf mois sur un élevage de 350 vaches. J'ai vu comment ils faisaient du lait avec de l'herbe, et quasiment pas de matériel. J'ai découvert aussi une autre organisation du travail avec des vêlages très groupés et une salle de traite fermée deux mois par an », raconte le jeune éleveur. Il a été séduit par la simplicité des systèmes basés sur le pâturage. « Avec des bacs d'eau à niveau constant, des chemins robustes et des clôtures fiables, la conduite demande peu de travail, même avec des effectifs importants. » Il a apprécié aussi la rationalisation des parcellaires, découpés en paddocks correspondant à une journée de pâturage. L'élevage des veaux à l'extérieur avec du lait yoghourt lui a plu par son efficacité et sa simplicité. « Dans ces systèmes, le travail se limite à la traite et au déplacement des vaches », souligne Hervé. L'élevage des génisses est sous-traité. Les éleveurs ne font aucune culture, se contentant d'acheter de l'ensilage de maïs si l'herbe manque, comme ce fut le cas en 2007 du fait de la sécheresse.

REDESSINER LE PARCELLAIRE EN PADDOCKS

De retour en France, Hervé a donc réfléchi à l'aménagement du parcellaire pour s'approcher de la simplicité et de l'efficacité néo-zélandaise. Il s'est appuyé sur l'expérience de Philippe Roger, spécialiste du pâturage à la chambre d'agriculture du Morbihan. « On a commencé par redessiner une cinquantaine d'hectares en paddocks de 1,30 ha, soit une journée de pâturage pour 130 vaches (1 are/vache/jour). Avant, les parcelles étaient toute en longueur. » Il a fallu enlever les vieilles clôtures pour en installer de nouvelles. Les anciens chemins ont été refaits et d'autres ont été créés.

Ces travaux viennent de se terminer. Hervé et son père y ont consacré du temps. Reste encore à installer les bacs, ce qui sera fait cette année. Hervé prévoit aussi de numéroter tous les paddocks et d'y poser des panneaux. Ce sera plus simple pour se faire remplacer. Désormais, les vaches sortent seules en pâture. Mais il faut aller les chercher. Hervé le fait en vélo pour les parcelles les plus éloignées. Il tient son planning de pâturage à jour, notant systématiquement où sont les vaches. Il a ramené un herbomètre de Nouvelle- Zélande. Au printemps, il fait le tour des parcelles toutes les deux semaines pour évaluer la pousse. Cela lui prend environ 1 h 30 à chaque fois. « Je fais une trentaine de mesures par parcelle pour avoir une bonne fiabilité. » Ensuite, il passe un quart d'heure à enregistrer et traiter les données sur l'ordinateur. Cette analyse lui permet de choisir les paddocks qui restent dans le cycle du pâturage et ceux qui sont débrayés pour la fauche. Il vise une hauteur de sortie à 4 cm au printemps, et 5 cm en été. Les excédents sont valorisés en enrubanné. Le fourrage est récolté deux jours après la fauche, sans fanage. « Comme les Néo-Zélandais, je le distribue en pâture. Cela m'évite d'avoir à enlever les refus. » Plus tard dans la saison, l'herbe fauchée sert à faire des stocks de foin. Hervé note également tous les ennuis sanitaires, et notamment les boiteries. « Elles étaient assez nombreuses auparavant. Maintenant, les vaches circulent sur des chemins stabilisés et non boueux, et le nombre de problèmes a diminué. » Les vaches marchent beaucoup et leur production chute quand elles ont les pieds blessés. La ration comprend de l'herbe pâturée toute l'année. Il est bien rare que les éleveurs renoncent à mettre les vaches dehors. D'ailleurs, elles sortent spontanément dès qu'elles le peuvent. En hiver, elles consomment 14 à 15 ha d'ensilage de maïs. Les éleveurs en gardent aussi au printemps et en été à raison de 2 ou 3 kg par jour. « Le silo reste ouvert pour les taurillons, explique Hervé. Cela nous permet de donner les minéraux en même temps. » La ration inclut aussi de l'enrubanné en hiver. La complémentation se limite à du correcteur azoté, 60 % de tourteau de soja et 40 % de colza (300 kg/vache/an).

L'option du tout-herbe n'est pas envisagée pour le moment. Il est vrai que les infrastructures existent pour le maïs : silo, cornadis, distributrice. Et puis Hervé est bien conscient de la sécurité apportée par ce fourrage. En tout-herbe, il ne faut pas se tromper. La quasi-absence de stocks peut être stressante.

En outre, la présence des taurillons impose la production d'ensilage de maïs. Mais Hervé s'interroge. Car il n'est pas question d'investir dans le bâtiment malgré le manque de place. « On s'arrange en les mettant dehors le plus possible. Pour l'ensilage, on fonctionne en deux lots pendant l'hiver, certaines mangent pendant que les autres sont à la traite. » Hervé a également réfléchi au choix de la race. Les Néo- Zélandais privilégient les petits gabarits, et notamment les vaches kiwis, issues du croisement entre la jersiaise et la holstein. L'avantage réside dans un moindre risque d'abîmer les pâtures en hiver. À l'inverse, la normande est une vache lourde, mais sa présence ici est historique. « Cette question de la race m'a tracassé un peu au moment où l'on rencontrait beaucoup de problèmes de pattes », raconte Hervé. Aujourd'hui, grâce aux aménagements réalisés, les vaches supportent beaucoup mieux les déplacements et la race va être maintenue.

« En Nouvelle-Zélande, un veau valait le prix d'une bière ! », se souvient Hervé. C'est loin d'être le cas des veaux normands qui se valorisent plutôt bien. Et puis, l'atelier taurillons a besoin d'animaux à bon potentiel de croissance.

ÉLEVER LES VEAUX À L'EXTÉRIEUR

Le groupement des vêlages est une autre spécialité néozélandaise qui plaît bien à Hervé du fait de l'organisation du travail qu'elle permet. Mais l'intérêt n'est pas le même lorsque les activités de l'exploitation sont diversifiées. « L'impact ne serait pas neutre pour l'atelier taurillons et il faudra qu'on évalue précisément les conséquences. Et puis, il faut aussi qu'on soit tous d'accord avant de se lancer. » De plus, les normandes vêlent à trente mois contre vingt-quatre pour les vaches néo-zélandaises. Le taux de réussite à l'IA tourne entre 55 et 59 % selon les années. Les boiteries, cellules et problèmes de fertilité constituent les principaux motifs de réforme. En vêlages groupés, les vaches vides sont à réformer d'office.

Les vaches vêlent dehors et bientôt, l'élevage des veaux se fera à l'extérieur. Cela nécessite quelques équipements car un abri reste indispensable. Il faut prévoir des cabanes individuelles, des bacs collectifs à tétines et des clôtures adaptées. Mais sur le plan du travail et de la santé des veaux, ce système fonctionne très bien. L'évolution de l'élevage n'est donc pas terminée. Mais Hervé n'est installé que depuis un an. Le troupeau est encore en phase de croissance. Ce projet a motivé l'ensemble des associés et les parents attendent que tout soit mis en oeuvre avant de cesser leur activité. Ensuite, la main-d'oeuvre va manquer. L'aménagement d'une nouvelle salle de traite est envisagé pour gagner du temps. « Il n'y a pas d'urgence, tant qu'on a de la main-d'oeuvre. » Hervé et Marc ne sont pas très tentés par l'intégration d'un nouvel associé et d'un salarié. L'ambiance familiale du Gaec leur convient bien. L'arrêt de l'atelier taurillons pourrait être une solution. La délégation de l'élevage des génisses est une autre piste. Sinon, des investissements importants seront bientôt nécessaires pour réaménager le site où elles sont élevées. Les travaux des cultures sont réalisés par une Cuma intégrale. Car les deux frères veulent éviter la surcharge de travail et avoir un peu de temps libre. « Quand je vois les Danois qui ne s'arrêtent jamais, je n'ai pas envie de faire pareil », lance Hervé.

Aujourd'hui, tous les associés travaillent le week-end sans que cela leur pèse. Mais la suppression de la traite du dimanche soir leur permet de faire une coupure chaque semaine. Ils partent aussi en vacances, en fonction des envies de chacun.

La suppression des quotas ne devrait pas bouleverser le système. En produisant à l'herbe, les charges sont limitées, ce qui laisse les éleveurs plus sereins face à la volatilité des prix. Le coût alimentaire se limite à 50 €/1 000 l. Les éleveurs apprécient la sécurité que leur apporte la diversité des productions. Les porcs et les cultures resteront. « J'ai 29 ans et Marc 36. Nous avons des années devant nous, mais nous pensons que le système que nous construisons est bien adapté aux évolutions à venir », conclut Hervé.

PASCALE LE CANN

Avec des chemins stabilisés, Hervé Onno peut faire le tour des pâtures et ramener les vaches en vélo.

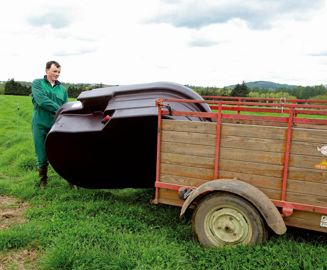

L'enrubannage est stocké et distribué au champ. Cela évite d'avoir à enlever les refus. Ce fourrage vient en complémentation du maïs en hiver.

L'herbomètre est un outil indispensable pour gérer le pâturage. Au printemps, Hervé Onno passe environ 1 h 45 tous les quinze jours pour prendre des mesures et les analyser

Des bacs d'eau vont être installés dans les prochaines semaines à raison d'un bac pour deux paddocks.

Des bacs à tétines ont été installés pour simplifier la distribution du lait aux veaux.

Le lisier est valorisé sur les pâtures. 1 400 m3 sont épandus sur 35 ha. Le reste des prairies, 25 ha, reçoit 4 t d'ammonitrate et 4,5 t de chlorure de potasse. Enfin, 30 t d'amendements sont apportés sur 30 ha.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026