FRANÇOIS FLEYS SOUHAITAIT ALLÉGER L'ASTREINTE DE LA TRAITE, TOUT EN CONSERVANT UN MODE DE PRODUCTION ÉCONOME FONDÉ SUR L'HERBE. LE ROBOT DE TRAITE A ÉTÉ LA BONNE SOLUTION.

L'ÉLEVEUR LAITIER ÉTAIT DÉJÀ VENU pour un reportage chez François Fleys, c'était au printemps 1998. Nous avions décrit alors une exploitation de taille modeste, 62 ha et 230 000 l de quota, qui affichait une belle performance économique malgré le handicap d'un faible potentiel agro-climatique. L'éleveur s'y était adapté en bâtissant un mode de production très économe avec des prairies de fétuques comme socle. Douze ans après, qu'est-il devenu ?

Le terroir, bien sûr, n'a pas changé : ses pentes, sa sensibilité à la sécheresse et à l'érosion. La structure et l'assolement sont sensiblement les mêmes. Les fétuques sont toujours là et François a encore affiné son savoir-faire dans la conduite de ses prairies temporaires.

« La sécheresse de 2003 nous a confortés dans le choix de ce système fourrager. Ici, c'était devenu un désert, seules les variétés rustiques de fétuque ont survécu. » Sa culture de l'herbe est bien rodée. Car avec la fétuque, réputée peu appétente, il est impératif d'organiser des rotations rapides pour avoir un stade de récolte précoce. François travaille avec des variétés de différents niveaux de précocité qui lui permettent d'échelonner les coupes. « J'ajoute un peu de ray-grass anglais ou de dactyle (5 kg/ha) qui améliorent la qualité, et toujours du trèfle blanc que j'arrive à conserver en maîtrisant la fertilisation. Un chaulage régulier m'a permis de réussir de la luzerne : 3 ha qui m'assurent 1 à 2 kg/VL/j de foin. » Toutes les récoltes en herbe sont faites avec une auto-chargeuse (40 m3) : 20 ha d'ensilage sont conservés en silos tour, 15 ha de foin en première coupe sont séchés en grange. « J'assure ensuite entre 20 et 25 ha de seconde coupeet 10 ha environ de troisième coupe. » Mais c'est bien le pâturage qui est la clé de voûte de ce système économe.

DES PRAIRIES QUI TIENNENT DIX À DOUZE ANS

Il commence tôt, fin mars début avril, car nous sommes à 600 m d'altitude. Sa conduite est intensive : 10 ha pour 50 vaches jusqu'au 15 juin avec une rotation d'une vingtaine de jours sur des paddocks mais avec un fil journalier. « C'est important d'offrir de l'herbe fraîche tous les jours. Ensuite, il faut avoir l'oeil et ne pas se faire dépasser par la pousse. Avec l'auto-chargeuse et le séchage, c'est plus facile d'intervenir. Je fais aussi un peu de stock sur pied pour les génisses et les taries en août et septembre, période la plus creuse pour le pâturage où les vaches repassent à l'ensilage d'herbe. » En année normale, le pâturage se prolonge jusqu'au 15 novembre. François accorde une attention particulière à ses prairies. Outre la fertilisation, fumier évolué, lisier de porc, chaux, azote (30 à 40 U/ha), elles sont étrillées régulièrement. Et pas question de les matraquer : s'il pleut trop, les vaches ne sortent pas. « Je ne les renouvelle plus systématiquement, quitte à faire plusieurs céréales à la suite dans mes rotations. Avec le sursemis ou un désherbage sélectif, j'arrive à les prolonger. En moyenne, elles tiennent dix à douze ans pour un rendement moyen que j'évalue à 8 t de MS/ha, pentes et terres superficielles incluses. »

En 1988, François Fleys avait entamé un changement de race, de la holstein vers la simmental. Aujourd'hui, il n'y a plus de « noires » dans le troupeau. « La simmental s'adapte bien au potentiel de l'exploitation et à ma recherche d'autonomie. C'est une vraie vache mixte qui conserve un potentiel laitier suffisant pour moi. » La moyenne du contrôle laitier 2009 est ici de 5 840 kg avec 41,8 de TB et 35,2 de TP pour une consommation de 1 006 kg de concentré. Détail important : ces performances et le pâturage décrit plus haut sont réalisés avec un robot de traite. Un outil qui n'a pas la réputation de s'intégrer dans un mode de production économe ni d'avoir été conçu pour traire des vaches simmentals. Le troupeau de François Fleys fut d'ailleurs l'un des premiers de la race à adopter la traite robotisée. Et certains lui prédisaient bien des soucis pour convaincre des simmentals, certes attachantes mais au caractère têtu, d'aller se faire traire toutes seules dans un box. François a mûri le choix du robot en famille pendant plus de quatre ans, étudiant bien d'autres hypothèses.

TROUVER UN ASSOCIÉ ?

Quand nous l'avions quitté en 1998, il nous disait que son prochain défi serait de s'adapter à l'imminent départ de son père qui quittait le Gaec pour prendre sa retraite. « Quand il n'a plus été là pour me seconder à la traite et les week-ends, j'ai pris conscience de la lourdeur de l'astreinte. La vie de famille, la vie sociale, les responsabilités professionnelles, tout devient compliqué à organiser. Il y a aussi une certaine pression sociale par rapport à des amis salariés ou citadins qui n'ont pascette contrainte. Je comprends que beaucoup d'éleveurs atteignant la cinquantaine décident par lassitude d'arrêter la production laitière. Moi-même, j'y ai pensé. » Au départ, François avait envisagé de continuer le Gaec avec un associé hors cadre familial. « Je n'ai pas rencontré la personne qui puisse me convaincre de passer le cap. C'est une décision difficile. Comment être certain de la bonne entente ? » L'option du salarié en commun a été essayée dans le cadre de la Cuma qui met son salarié à la disposition des adhérents par journée. « C'est essentiellement pour me seconder dans la conduite du matériel. Il est plus difficile de confier le troupeau à quelqu'un qui intervient épisodiquement. Et prendre un salarié le dimanche coûte 32 €/heure, ça fait chère la grasse matinée. » Ensuite, François a eu l'opportunité de reprendre l'exploitation d'un oncle avec 200 000 l de lait. Mais elle était à 40 km. « Après quelques calculs, j'ai vite abandonné ce projet. Il fallait intensifier à l'animal pour fairele quota ici, donc revenir à la Holstein et à l'achat massif de concentrés. Il fallait investir dans du matériel et embaucher un salarié à mi-temps. Au final, je ne gagnais pas plus et je travaillais davantage. » Autre hypothèse, radicale celle-là : arrêter le lait et se lancer dan la production de vaches allaitantes. Avec la simmental, la transition vers une race à viande pouvait se faire très progressivement et les vingt-sept ans de la machine à traire ne laissaient aucun regret. « La simulation économique a montré qu'il fallait 80 vaches allaitantes pour conserver le même revenu que celui du lait. Je devais donc trouver de la surface supplémentaire. Ensuite, assurer le pâturage assez intensif avec 80 vaches et leurs veaux dans mes parcelles difficiles s'avérait délicat. Au final, si ce n'est une astreinte allégée, le gain de travail n'était pas certain. Et puis, j'avoue, j'aime la production laitière. » Il ne restait plus alors qu'une seule option : le robot de traite. Mais avec 250 000 l de quota, était-ce possible économiquement ? « J'ai fait faire une étude prévisionnelle en 2006 en étant très prudent sur les critères : un prix du lait à 280 €/t et une petite augmentation de production à 260 000 l. En prévision du renouvellement de la machine à traire, j'avais aussi provisionné un peu chaque année. Ce bas de laine me permettait d'auto-financer 50 % du robot. Dans ces conditions, l'investissement était réalisable avec un EBE qui se maintenait à 45 000 €. » François a pu aussi bénéficier des aides du plan bâtiment pour intégrer le robot dans la stabulation et construire une nursery dans le prolongement.

50 000 L DE QUOTA ONT ÉTÉ ACHETÉS

Longtemps privé de références supplémentaires, il saisit l'occasion des transferts de quotas sans terre (TSST) mis en place dans le département en 2006 : 50 000 l à 0,15 €/l sont ainsi achetés en trois ans. Avec une référence à 300 000 l, le robot se justifie davantage. Après les chiffres, il fallait s'attaquer au concret. Et en premier lieu conserver absolument les huit mois de pâturage sur lesquels repose la rentabilité de l'entreprise. Le constructeur DeLaval lui assure que c'est possible, même avec des simmentals.

En août 2008, le robot arrive. « Le premier jour, j'ai vu mes vaches ne donner qu'un ou deux litres de lait. Je n'ai pas dormi de la nuit. Trois jours après, sur 43 vaches, je n'ai eu à en pousser que cinq. Et aucun problème de branchement. D'ailleurs, je n'ai vendu aucune vache à cause du robot. Sept mois plus tard, je faisais les 50 000 l de quota supplémentaires avec une moyenne de 2,7 traites par vache. Certes, il y a eu une augmentation des cellules mais je reste, en moyenne, à 160 000. » Au printemps 2009 arrive la première saison de pâturage avec le robot. L'exploitation compte 10 ha de prairies autour du bâtiment, divisés en trois blocs dont un est exclusivement réservé au pâturage de nuit. Problème : la distance maximum avec le robot est de 500 m avec un dénivelé de 60 m. « Les vaches ne seraient pas revenues boire au bâtiment. Le meilleur compromis a été de garder un abreuvoir au champ, à 200 m minimum de l'endroit où elles pâturent. Ensuite, c'est l'envie de concentrés et le foin,que je distribue quotidiennement, qui les attirent dans le bâtiment. » Après le 15 juin, les prairies fauchées entrent dans le circuit du pâturage. Elles ne sont plus attenantes au bâtiment et nécessitent de traverser un chemin communal. Le matin, les vaches sortent sur une parcelle tampon proche du bâtiment. « En général, à 10 h 30, tout le troupeau est passé à la traite et je l'emmène dans la pâture jusqu'à 18 heures C'est la seule astreinte qui reste et un enfant peut le faire. Le dimanche, je laisse le troupeau sur une prairie attenante au robot. C'est une petite organisation à mettre en place, pas si compliquée que cela. Je m'arrange aussi pour avoir un certain nombre de vaches taries dès juin. Ainsi en juillet, je n'ai qu'une quarantaine de vaches à la traite. Avec ce pâturage jour et nuit, j'estime qu'il ne faut pas dépasser cinquante vaches. La moyenne est alors de deux traites par jour. »

Quinze mois après la mise en route, François ne regrette pas son choix. Il estime avoir gagné deux heures de travail par jour en moyenne sur l'année, soit 91 journées d'un salarié. Que fait-il de ce temps libre ? « Environ la moitié est consacrée à ma famille et à un meilleur suivi du troupeau. L'autre moitié, je la passe dans une activité de diversification : le bois. J'apprécie surtout l'absence du stress lié à l'horaire de la traite. Le samedi et le dimanche, je ne vais jamais dans le bâtiment avant 9 h après avoir pris le petit-déjeuner en famille. Même les vaches paraissent plus calmes. Elles se sont habituées plus vite que moi ! » Et les pannes et les alarmes ? « Je n'ai gardé sur le téléphone que les alarmes d'arrêt du robot et, avec 50 vaches, ça peut attendre deux ou trois heures. Pour être peu dérangé, il faut être rigoureux sur l'entretien, la propreté et jeter un petit coup d'oeil tous les jours. » D'accord, mais qui peut le remplacer pendant les vacances ? « C'est mon fils qui était là l'été dernier. Et j'ai pris cinq jours ce printemps en laissant le robot à un stagiaire qui n'avait jamais trait une vache. En quelques jours, il avait compris l'essentiel de son fonctionnement. Pour la première fois, je suis parti sans craindre un oubli de la canne à lait vers le tank ou d'une vache traitée aux antibiotiques. À mon retour, j'avais sur mon PC tout ce qui s'était passé dans le troupeau. C'est aussi cela le robot. »

DOMINIQUE GRÉMY

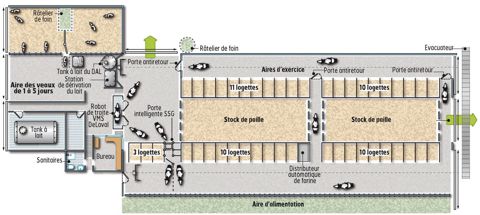

Le robot de traite a trouvé sa place à l'extrémité du bâtiment en supprimant cinq logettes. Derrière, l'éleveur a fait construire une nursery.

Le parcellaire est relativement groupé mais avec des pentes : 60 m de dénivelé pour monter au bâtiment.

Récolte à l'autochargeuse L'ensilage d'herbe et le foin sont récoltés en vrac. François dispose d'un séchage en grange et de silos tour en bois. Les manutentions se font avec une griffe sur pont roulant.

Un mode de circulation semi-guidé dans le bâtiment

La circulation dans le bâtiment Une porte intelligente et des portes anti-retour guident la circulation entre le robot et l'aire d'alimentation. Deux ouvertures permettent d'accéder au pâturage.

2,7 traites par vache en hiver Les vaches simmentals se sont remarquablement bien adaptées au robot. L'éleveur remarque d'ailleurs que le troupeau est beaucoup plus calme.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs