LES TROP LOURDS INVESTISSEMENTS D'AVANT LA CRISE DE 2009 ET QUELQUES VICISSITUDES ONT FAILLI SCELLER LE SORT DU GAEC BOISDULAIT. UNE REMISE EN QUESTION PROFONDE, FONDÉE SUR LE PÂTURAGE, A PERMIS AUX ASSOCIÉS DE SORTIR LA TÊTE DE L'EAU.

A UNE VINGTAINE DE KILOMÈTRES DU MANS, LE GAEC BOISDULAIT a complètement changé sa façon de produire du lait en dix ans. La mise aux normes de 2005 signifia pour les trois associés des investissements très importants : création d'un nouveau bâtiment avec 150 logettes, d'un roto, d'un silo et d'une fosse à béton de 3 200 m3. La dépense de 850 000 € a été financée par des emprunts bancaires. « Notre troupeau avait beaucoup grandi, notamment avec la reprise d'une exploitation, se remémore Christine Marchais, l'une des associés. Nous ne pouvions pas ne pas faire les travaux car nous n'avions de la place que pour 45 vaches, théoriquement. » Coup du sort, une fois le bâtiment terminé, un défaut du béton engendra la perte de 30 vaches et des blessures aux pieds sur de nombreuses autres. En 2006, deux associés quittèrent le Gaec. Le rachat de leurs parts creusa encore un peu plus le trou dans la trésorerie. Quand le prix du lait chuta en 2009, ce fut la goutte qui fit déborder le vase.

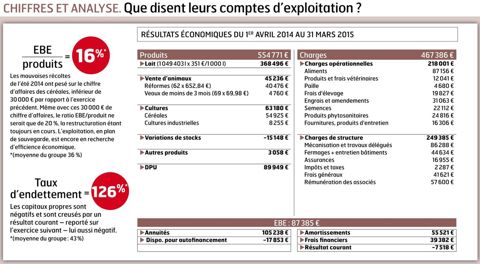

« Dès le printemps 2010, nous savions que nous n'allions pas pouvoir payer toutes les échéances bancaires, résume Marc Bréau. Nous avons essayé de négocier auprès des banques l'étalement de nos mensualités, sans succès. » La situation financière de l'exploitation continuant de se dégrader, l'ouverture d'un plan de sauvegarde a été accordée en décembre 2010 (voir encadré p. 69). « C'était une bouffée d'oxygène mais nous nous sommes vite rendu compte que cela n'allait pas sauver la ferme si nous ne changions rien.Il fallait faire des économies », analyse-t-il. Le système d'alors était intensif avec des vaches en bâtiment toute l'année et une ration principalement composée d'ensilage maïs complétée au Dac.

« LES RÉSULTATS N'ÉTAIENT PAS AU RENDEZ-VOUS EN INTENSIF »

Sur les 250 ha de SAU de l'exploitation, seuls 4 ha étaient en herbe. Cependant, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. « Avec 120 vaches laitières à 10 000 litres, normalement, nous faisions notre quota. Dans la réalité, elles étaient plutôt à 9 500 l. concède Claude Marchais. Du coup, régulièrement, nous n'atteignions pas notre quota. Nos vaches étaient fragiles. Nous avions beaucoup de boiteries, de mammites, de problèmes de reproduction. Elles étaient moins solides et avaient tendance à glisser dans le bâtiment. »

Les chiffres étaient éloquents : avec un coût alimentaire de 145 €/1 000 litres, dont 97 € pour les concentrés, l'alimentation était le poste sur lequel des économies étaient réalisables. Si Christine et Marc avaient déjà pensé au pâturage, pour Claude, cela n'allait pas de soi (voir encadré p. 71).

Pendant un an, conseillés par le Civam (Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) et Solidarité Paysans, les associés ont analysé les forces et les faiblesses de leur exploitation. Après un échange de parcelles (voir encadré p. 70), 44 hectares ont été retournés à l'été 2011 pour planter des prairies à base de ray-grass anglais, de trèfle blanc avec de la fétuque élevée et du ray-grass italien. « Depuis, nous avons banni le ray-grass italien et échangé la fétuque élevée par de la fétuque des prés qui lève moins, fait remarquer Marc. Du ray-grass anglais seul n'irait pas ici car à partir de 25°C, il ne pousse plus. Les mélanges évoluent et évolueront encore. Nous cherchons à limiter la quantité de refus. »

« L'HERBE EST UNE CULTURE À PART ENTIÈRE »

Tout confondu (mécanisation, clôture, semences), l'implantation des prairies a coûté 240 €/ha. Certaines prairies ont déjà été retournées afin de créer une rotation de cinq à six ans avec une année de maïs ensilage. Grâce à la présence du trèfle et à leurs observations, les éleveurs ont diminué les doses d'azote. Au début, ils en apportaient 3 à 3,5 kg par hectare. « Cela ne sert à rien d'en mettre trop. Nous avons remarqué que le trèfle pousse tout seul si le pâturage est bien géré », souligne Marc. En revanche, le chardon cause des soucis sur certaines parcelles. « Ce n'est pas simple à gérer, poursuit Claude. Mais c'est aussi agréable de se creuser les méninges. L'herbe est une vraie culture avec laquelle il faut se remettre en question tous les jours. Intellectuellement, c'est stimulant. Avant, nous n'avions pas vraiment à réfléchir. Nous échangions peu sur les décisions à prendre pour la ferme car il n'y en avait pas à prendre ! »

Après une implantation réussie, les 150 vaches ont découvert les prairies en février 2012. « Nous appréhendions de sortir tout le troupeau d'un coup, se rappelle Marc. Cela ne s'était pas produit depuis qu'elles étaient génisses, soit six ans pour certaines ! » Il s'agissait même d'un « exploit » selon Christine. Le parcellaire avait été étudié à la loupe afin d'optimiser les surfaces accessibles aux vaches. Des parcelles de 3 à 3,5 hectares ont été découpées et des chemins aménagés, le long des prairies. « Dans l'idéal, il faudrait les empierrer pour éviter que les vaches ne s'éclaboussent. Mais cela nécessiterait trop de travail par rapport à ce que nous gagnerions comme temps à la traite », reconnaît Marc.

« DU PÂTURAGE DURANT NEUF À DIX MOIS PAR AN »

Les chemins communaux à traverser pour rejoindre certaines parcelles ne posent finalement pas de problème. « La première année, nous nous mettions à trois pour sortir les vaches, se souvient Christine. Maintenant que nous maîtrisons bien et que nous avons pris confiance, une personne suffit. » Bientôt, de nouvelles parcelles se situant de l'autre côté de la route vont être pâturées. Les trois associés envisagent d'être à deux pour gérer le troupeau. Contrairement à ce que pensait Claude il y a encore quelques années, les sols sont suffisamment portants de fin février à décembre pour que les vaches pâturent, soit neuf à dix mois par an selon la météo. Une parcelle est utilisée quand l'herbe mesure, feuille étendue, entre 18 et 20 centimètres. « Avant 18 centimètres, nous épuiserions l'herbe, précise Claude. Au-delà de 25 centimètres, nous fauchons, mais cela arrive rarement car nous n'avons pas beaucoup de surface. Si j'ai un doute, j'utilise un mètre ruban. »

Pendant la période de pâturage, la quantité d'ensilage de maïs distribuée est fonction de la pousse de l'herbe, et non l'inverse. Si l'herbe se fait rare, le maïs vient compléter jusqu'à 8 kg. S'il y en a beaucoup, la dose de maïs est réduite au maximum, soit 3 kg. Avec 44 hectares de prairies, et un rendement moyen de 10 à 11 tonnes de matière sèche par hectare, les éleveurs pourraient fermer le silo certaines années.

Mais pour éviter les risques liés aux transitions, ils ont décidé de toujours donnerun fond de maïs. En revanche, pour éviter la chauffe, le silo de 28 mètres de large a été séparé en deux parties de 10 et 18 mètres. « Avec notre système de cornadis mobiles, nous ne soignons que tous les 5 ou 6 jours, explique Marc. Le maïs a quand même le temps de chauffer l'été. » Seules les vaches produisant plus de 25 kg de lait reçoivent un complément azoté au Dac pendant le pâturage. La consommation de concentré a ainsi été réduite de 24 %. Les surfaces de maïs ne sont plus que de 65 ha contre 85 auparavant.

« D'AUTRES LEVIERS POURRAIENT RÉDUIRE NOTRE COÛT DE REVIENT »

Au quotidien, les éleveurs tempèrent le temps de présence dans le bâtiment où le maïs est distribué. « C'est une habitude à prendre. Même quand il reste du maïs, les vaches sont pressées de sortir dans les prairies », se félicite Marc. En parallèle, depuis l'hiver dernier, de l'herbe riche en azote est ensilée. La production semble avoir augmenté depuis l'utilisation de l'ensilage d'herbe. Les prochains mois permettront de confirmer cette tendance. « Cela nous fait économiser du concentré azoté, précise Claude. Ne disposant pas de beaucoup de surfaces pâturables, nous recherchons d'autres moyens pour limiter les coûts d'alimentation. Nous avons envisagé de fabriquer du concentré fermier. Mais comme nous ne sommes pas équipés pour le stocker, cela nous reviendrait au même prix que de l'acheter, avec du travail supplémentaire. »

Pour accompagner le pâturage, les trois associés ont décidé d'absorber la prim'holstein par la montbéliarde déjà présente en minorité dans le troupeau. « Elles sont plus régulières au niveau de leur production laitière, estime Christine. Le pic est moins élevé et la persistance est meilleure. Du coup, cela engendre moins de problèmes métaboliques. De plus, cette race est mieux adaptée au pâturage, surtout que certaines parcelles sont à près de un kilomètre. Actuellement, ce sont toujours les montbéliardes les premières arrivées. En parallèle, les réformes bénéficient d'un meilleur rendement viande. »

« VISER LES TAUX PLUTÔT QUE LES VOLUMES »

Outre la race, les choix de sélection ont été réorientés. « Nous recherchons maintenant des vaches plus rustiques avec de bons aplombs, relève Claude. Nous ne courons plus après le volume, mais regardons plus les taux pour les maintenir. » Sur le terrain, les efforts commencent à être visibles. La masse musculaire progresse doucement et les poids de réforme augmentent. « Les vaches font leur jogging quand elles sont au pré », lance Christine. Symptomatique de l'état du troupeau, le propylène glycol n'est quasiment plus acheté alors qu'avant, il était livré par 200 litres. Claude est maintenant convaincu des « vertus du pâturage qui engendre une alimentation plus variée qu'auparavant ». Les éleveurs avaient essayé de faire des économies sur les inséminations en prenant trois taureaux sur un an et demi. Après coup, cela se révéla être une fausse économie. « Nous en avons fait au début, mais maintenant nous traînons ça dans le troupeau, regrette Marc. Pour ne pas diminuer notre niveau génétique, il aurait fallu investir dans un taureau beaucoup plus cher. » En parallèle, l'utilisation de la semence sexée a été arrêtée, jugée pas assez rentable.

Le système du Gaec est encore en évolution car la situation financière subit la crise actuelle. « Si nous n'avions pas modifié notre façon de travailler, nous ne serions plus là, résume Marc. Mais le prix du lait nous fait piocher dans notre trésorerie. Il ne faudrait pas que cela dure. Heureusement, le plan de sauvegarde avait été calculé pour un prix à 290 €/1 000 litres... » Les éleveurs ont conscience des marges encore à travailler pour réduire les coûts d'alimentation. Par exemple, les génisses sont en ration sèche pendant que les taries sont en bâtiment. « Nous avions essayé l'année dernière de les faire pâturer mais nous les avions mal suivies, explique Claude. Finalement, il vaut mieux y aller par étapes : bien maîtriser la première avant d'entamer la seconde. »

ÉMILIE AUVRAY

Un réseau de chemins, le long des prairies, a été créé pour desservir les 44 hectares de parcelles pâturables. CHRISTIAN WATIER

L'ensemble du complexe laitier a été renouvelé en 2005. Pour éviter la faillite, les associés ont réduit le coût alimentaire en passant d'une ration 100 % maïs au pâturage. CHRISTIAN WATIER

Le prêt pour le renouvellement du bloc laitier, dont le roto, représente 850 000 € du plan de sauvegarde. CHRISTIAN WATIER

Pour éviter la chauffe, le silo a été séparé en deux (10 et 18 mètres) à la suite de la diminution de la part du maïs dans la ration. CHRISTIAN WATIER

Depuis le lancement du pâturage, la consommation de concentré a diminué de 24 % avec une baisse de la production laitière par vache de 10,5 %. CHRISTIAN WATIER

Les associés ont acheté un quad pour aller chercher les vaches mais aussi pour faciliter l'entretien des clôtures. CHRISTIAN WATIER

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026