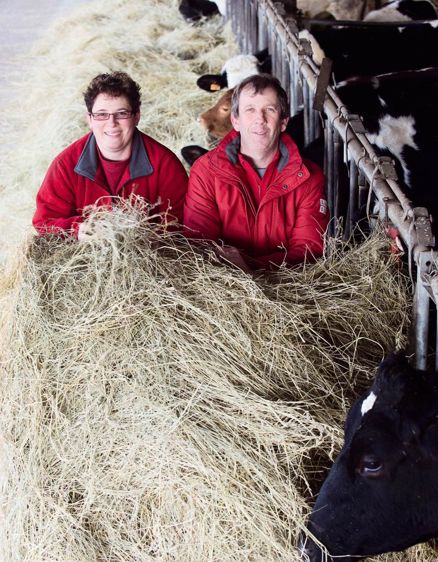

AU COeUR D'UNE RÉGION EN DÉPRISE LAITIÈRE, L'EARL DE LA ROBICHONNIÈRE TRANSFORME 170 000 L DE LAIT EN CONVERSION BIO. UNE FAÇON DE MAINTENIR L'ÉLEVAGE ET L'EMPLOI.

LE MOMENT-CLÉ, C'EST QUAND NOUS AVONS COMPRIS que nous pouvions nourrir les vaches presque uniquement à partir de l'herbe », se souvient Bruno Joly. Mais avant d'en arriver là, l'exploitation a connu bien des mutations. Lorsque Bruno s'est installé, en 1988 avec ses parents, la ferme comptait 67 ha et 40 vaches en zéro pâturage, avec un système centré autour des grandes cultures. Après le décès de son père, en 1990, Bruno Joly et sa mère ont poursuivi dans cette voie. Ils ont aussi embauché un salarié, Anthony Raiffé, qui a aujourd'hui une large délégation sur la conduite du troupeau laitier. En même temps, l'exploitation s'est agrandie de 60 ha environ, approchant de sa superficie actuelle. Mais à l'époque, 70 % de l'assolement étaient consacrés aux cultures de vente, avec 50 ha de blédes tournesols, des maïs grain…

« NOUS AVONS DÉCIDÉ DE FERMER LES SILOS »

Paradoxalement, c'est par les céréales que Bruno Joly a débuté sa réflexion vers plus d'autonomie. « Le prix des blés était bas, autour de 100 €, les marges réduites. » Avec des collègues, il s'engage dans un groupe « Grandes cultures économes en intrants », au sein du Civam de Châtellerault. « Nous avons même bâti un projet de CTE (contrat territorial d'exploitation). Mais quand il a enfin été agréé, cette formule de financement a été abandonnée ! »

C'est aussi à cette période, autour de 1995, que l'idée de faire pâturer a germé. « Nos vaches avaient des soucis sanitaires récurrents. Nous avons pensé que les sortir pour faire de l'exercice permettrait de réduire ces problèmes. » La ferme a la chance, il est vrai, de bénéfi cier de terres groupées avec un îlot de 120 ha autour des bâtiments, dont 100 ha à moins de 1 300 m de la stabulation. Des chemins permettent d'aller partout et les parcelles accèdent toutes à l'eau du réseau, y compris parfois à partir de propriétés de voisins sur lesquelles ont été installés des compteurs spécifiques.

Pour autant, l'arrivée de l'herbe se fait timidement, avec d'abord 6 ha de ray-grass + trèfle blanc, « en système Pochon ». Très vite, cette surface double et plus. « Puis, un jour, nous nous sommes trouvés devant une parcelle de 11 ha… La passer en herbe nous faisait peur : n'était-ce pas trop ? Finalement, nous avons décidé de tout semer ! » Le mouvement ainsi enclenché s'est poursuivi : de 30 ha d'herbe à l'époque, l'exploitation est passée à 100 ha ! « Certes, nos produits en grandes cultures régressaient au rythme de l'avancée de l'herbe, mais curieusement, notre revenu ne diminuait pas. » Un encouragement à aller plus loin, ce que fait alors Bruno Joly : « Au printemps, le maïs ne représentait plus que 20 % de l'alimentation. Il devenait compliqué de gérer à la fois le pâturage et l'avancement du silo. Alors, en 2000, nous avons décidé de le fermer. Là, nous avons pris un vrai virage, surtout dans la tête. À l'école, je n'avais fait que des calculs de rations à base de maïs ! Il a fallu comprendre comment fonctionne le pâturage, comment on gère les parcelles. Une fois passé ce cap, à la limite, l'herbe est plus facile à gérer seule et cela permet d'éviter les gaspillages : supprimer la part de maïs à l'auge favorise la consommation au pâturage et réduit les refus. » Réalisé avec quelques collègues, un stage « pâturage » a aidé Bruno à s'approprier ces techniques. Du coup, aujourd'hui, le silo est systématiquement fermé du 15 avril au 15 juillet. « Même en année sèche, des parcelles destinées à la fauche sont alors débrayées pour faire tampon. »

« MISER SUR LA DIVERSITÉ GRÂCE AUX MÉLANGES CÉRÉALIERS »

Mais ce système ne satisfait pas encore les associés : « Malgré le pâturage, nous avions toujours des soucis sanitaires avec nos vaches, pas à la mise à l'herbe mais plutôt en mai, au moment où nous fermions le silo. En plus, en 2005, une partie de nos prairies de ray-grass anglais + trèfle blanc a crevé à la suite de la sécheresse. Nous avons voulu élargir notre portefeuille de fourrages. »

L'exploitation opte alors pour des prairies multi-espèces. « Nous avons désormais un mélange complexe de six à sept espèces (dactyle, fétuque, RGA, trèfles blanc et violet, hybrides, lotier, luzerne, sainfoin). Les proportions varient en fonction du type de sol, du mode d'exploitation (fauche ou pâturage) ou de l'éloignement des parcelles. » Parallèlement, les mélanges céréaliers ont pris place dans l'assolement en substitution du blé, limitant au passage les besoins de la ferme en intrants. A l'origine, ils sont cultivés en vue d'être ensilés pour pallier d'éventuels déficits fourragers. Ces mélanges diversifiés sont formulés sur place à partir des semences produites sur l'exploitation. Ils comprennent du triticale, de la vesce, du pois et de la féverole. « Très vite, nous avons constaté que récoltés en grains (en moyenne de 40 à 45 q), ces mélanges céréaliers étaient très intéressants par leurs teneurs en protéines. » Du coup, en année normale, c'est-à-dire lorsque la récolte fourragère est suffisante, les mélanges sont valorisés en grains par les vaches, après aplatissage.

« UNE VISITE DE FERME A DÉCLENCHÉ L'IDÉE DE TRANSFORMER »

Ainsi calé, avec des vaches autour de 7 000 l, le système fonctionne en quasi-autonomie, avec même des possibilités de stocks de sécurité en cas de sécheresse. « Nous avons un plan B si deux années de sécheresse venaient à se succéder. Par engagement réciproque avec un collègue céréalier bio, qui introduit des luzernes dans son assolement en fonction de nos besoins, nous pouvons en acheter jusqu'à 20 ha sur pied, à un prix autour de 50 € la tonne de matière sèche. Une fois récolté, ce fourrage nous revient à environ 80 €/t… Mais si nous n'en avons pas besoin, nous pouvons le vendre de 80 à 150 €/t. » L'EARL aurait pu s'installer en régime de croisière et savourer les effets d'une autonomie qui se traduit sur ses résultats financiers. En 2010, elle a pourtant engagé des évolutions encore plus radicales, dont la première visait à transformer à la ferme une partie de la production laitière. « L'idée est venue lorsqu'avec mon épouse, alors comptable dans une entreprise de la région, nous revenions d'une porte ouverte chez un collègue des Deux-Sèvres qui fabriquait ses fromages. Au retour, nous avons blagué : “Et si nous faisions la même chose ?” » La boutade est devenue une hypothèse de travail, puis un projet de couple. Au fil de visites dans d'autres fermes, le projet s'est renforcé. « À presque 50 ans, c'était le moment ou jamais. L'exploitation avait peu d'endettement et des disponibilités personnelles nous permettaient d'investir sans courir un risque vital… »

« ÉVALUER LA FAISABILITÉ HUMAINE DU PROJET »

Pour autant, l'EARL ne s'est pas lancée dans l'aventure à l'aveugle. « Le projet a été présenté au sein du réseau lait auquel appartient l'exploitation, et les collègues de Bruno ont exprimé avis et suggestions », indique Arnaud Mouillet, animateur du réseau dans la Vienne. Lui a surtout réalisé une « étude de faisabilité humaine » en interviewant tous les acteurs : Hélène, l'épouse de Bruno, qui envisageait de quitter son emploi pour s'installer sur la ferme ; les deux salariés permanents, Anthony Raiffé et Annie Vignol, jusque-là chargée à mi-temps de la traite et des veaux. Dans la nouvelle configuration de l'exploitation, elle passerait à plein-temps.

« Bien cerner ce dont chacun avait envie et comment il se voyait s'investir dans ce projet était en effet essentiel à sa réussite. » Car, entre fabrication et vente directe, le besoin de main-d'oeuvre allait au moins doubler. Et l'abandon par Bruno de certaines responsabilités syndicales et professionnelles n'aurait pas suffi. Fin 2010, la décision est prise de bâtir sur la ferme un atelier de transformation de 180 m2 avec des salles de fabrication, mais aussi un bureau et un local de vente. Un investissement conséquent : 230 000 € (- 52 000 € d'aides Feader et conseil régional), y compris le véhicule réfrigéré pour assurer les livraisons et les marchés. Par ailleurs, Hélène Joly a réalisé un stage d'une semaine sur une exploitation transformant son lait en fromages. « Nous avons l'un et l'autre suivi deux fois des formations de trois jours sur ce thème avec Actilait, dont les experts interviennent en accompagnement de ces projets. »

C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Pierre Legrand, qui après une visite de l'exploitation, a diagnostiqué que l'ancienne remise creusée dans le tuffeau ferait une cave d'affinage idéale. Et il a incité l'EARL de la Robichonnière à ne pas se contenter de fabriquer des fromages frais, comme initialement envisagé, mais aussi des tomes fermières. « Il a été présent durant une semaine, en novembre 2011, au moment de la mise en service… C'est qu'il nous faut maîtriser quatre technologies différentes entre les fromages lactiques, les yaourts, la crème, le beurre, les tomes crues et mi-cuites. Cet accompagnement a certes un coût de 13 000 €, en partie subventionné par Oséo, mais c'est une sécurité indispensable. L'aide à la conversion a indirectement conforté notre engagement vers la transformation, là où d'autres éleveurs la consacrent à des achats de concentrés en bio qui leur font parfois défaut au démarrage », déclare Bruno Joly.

« LA CONVERSION AU BIO, COMME UNE ÉVIDENCE »

Un changement ne venant jamais seul, l'EARL de la Robichonnière est aussi entrée en conversion à l'agriculture biologique en mai 2011. « À vrai dire, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie, remarque Bruno Joly, mais j'ai longtemps imaginé que c'était un objectif inatteignable. Et même si nous avions déjà fait un bon bout de chemin pour réduire tous les intrants, il faut reconnaître que le plus dur, c'est souvent de se passer des trente dernières unités d'azote ou du dernier passage de fongicide ou d'insecticide. »

À force d'évolutions, la conversion sera pourtant effective à la mi-2013. Elle s'est un peu imposée comme une évidence : « Lorsque l'on vend en direct ou sur les marchés, c'est un peu compliqué d'expliquer à un client : “Non, ce n'est pas tout à fait du bio, mais nous en sommes très proches pour telle et telle raison.” Alors autant sauter le pas ! »

Après avoir quitté son emploi, Hélène Joly a rejoint l'exploitation en janvier 2012. Elle s'investit à la fois dans la transformation et la vente. Avec trois marchés par semaine, l'ouverture du magasin à la ferme et les livraisons à plusieurs magasins, à des Amap, des cantines et des restaurants, le travail ne manque ni pour les salariés ni pour les associés. Bruno Joly en convient, reconnaissant qu'une personne en plus trouverait sa place. « Ce devrait être possible si nous saturons les coûts fixes de l'atelier de transformation. » L'objectif ne semble pas irréaliste : « Nous avions prévu de transformer 120 000 l de lait d'ici à cinq ans… Après douze mois, nous en sommes déjà à plus de 170 000 l! »

GWENAËL DEMONT

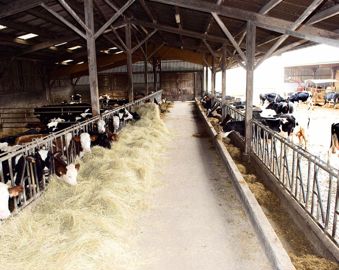

Avec 100 ha à moins de 1 300 m des bâtiments, des chemins et des prés équipés en eau, le pâturage est un choix cohérent.

La biodiversité s'installe dans le troupeau dont Anthony Raiffé s'occupe depuis plus de vingt ans.

L'atelier de transformation de 180 m2 avec des salles de fabrication, mais aussi un bureau et un local de vente, a représenté un investissement de 230 000 €.

La vente de quelques veaux de lait et de limousines élargit la gamme des produits en vente directe.

Creusée dans le tuffeau et aérée comme il faut, la cave, hier local de rangement, a permis de développer la production de tome (50 % du chiffre d'affaires de la vente directe).

La conception du bâtiment permet d'observer d'un seul coup d'oeil tout le troupeau, vaches et génisses.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026