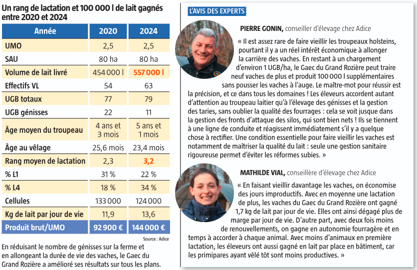

En gardant ses vaches plus longtemps, le Gaec du Grand Rozière rentabilise mieux son coût d’élevage et la réduction du renouvellement laisse plus de place aux vaches productrices.

À dix ans, Lina, la doyenne du troupeau, a toujours bon pied bonne mamelle. Tant que ce sera le cas, il n’y aura aucune raison de s’en séparer. Au Gaec du Grand Rozière, les vaches ne sont plus systématiquement poussées vers la sortie par les jeunes. Patrice et Géraldine Andrieux et leur fils Thibault s’attachent, depuis cinq ans, à allonger la carrière de leurs prim'holsteins. Et leurs résultats techniques et économiques s’en portent mieux.

L’EXPLOITATION

- Gaec du Grand Rozière, à Ruy-Monceau (Isère)

- Ferme familiale à 2,5 UMO

- 80 ha, dont 50 ha de prairies permanentes (dont 10 pâturables), 10 ha de luzerne, 10 ha de céréales à paille, 10 ha de maïs

- 63 VL prim’holsteins

- 557 000 l livrés en filière non OGM

- Prix moyen 2024 : 487 €/ 1 000 l

« Nous avons toujours génotypé toutes nos génisses pour effectuer les choix d’accouplements : en semence sexée pour le renouvellement ou en charolais, retrace Thibault, salarié à mi-temps sur la ferme où il s’installera début 2026. Mais nous étions trop prudents de peur que l’insémination ne prenne pas, et nous nous retrouvions toujours avec trop de génisses. Et, comme il n’y avait pas de marché pour les génisses prêtes, nous les faisions rentrer dans le troupeau en faisant partir des vaches. Cela faisait du monde à nourrir dans un contexte climatique de plus en plus tendu, et nous manquions de place en bâtiment pour faire plus de lait. »

La réalisation d’un diagnostic CAP'2ER évaluant les performances environnementales de l’exploitation a apporté un argument supplémentaire à la réflexion des éleveurs. « Il a montré que la période de vie improductive des animaux pesait lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, relate Patrice. L’axe le plus simple pour améliorer notre bilan carbone était d’allonger la carrière des vaches. » L’exploitation n’avait pas non plus besoin de beaucoup génisses pour valoriser les surfaces non mécanisables, qui se limitent à 10 hectares.

La peur de manquer de vaches

Les vêlages étaient déjà précoces, à 25,6 mois, en raison des contraintes de surface et de bâtiment. Les éleveurs l’ont encore avancé de deux mois, mais ont surtout joué sur la longévité des vaches. En commençant par lever le premier frein psychologique : la peur de manquer de vaches. Depuis qu’il insémine lui-même, Thibault est plus serein. « Il n’y a que la dose à payer, donc si une vache a du mal à prendre mais qu’elle tient son lait, on la garde et on la réinsémine quand elle revient en chaleur », partage-t-il. Les éleveurs n’inséminent plus qu’une vingtaine de vaches en semences sexées afin d’en garder quinze pour le renouvellement, les autres étant vendues entre 8 et 12 mois. Depuis 2020, l’âge du moyen du troupeau est passé de 4 ans et 3 mois à 5 ans et 1 mois, et il a gagné en moyenne un rang de lactation.

Les problèmes de fécondité ne sont pas systématiquement des motifs de réforme.« Certaines vaches ne fécondent pas mais tiennent bien leur lait, note Mathilde Vial, conseillère bovins lait chez Adice Conseil. Comme le produit veau impacte peu les résultats, ces vaches peuvent être plus rentables que d’autres tout en faisant moins de lactations. » Une raison de réformer peut être la récurrence de mammites. Mais celles-ci restent globalement maîtrisées et le vieillissement des vaches n’a pas eu d’effet délétère. Au contraire : le taux de cellules était de 124 000 en 2024, contre 133 000 en 2020. Les frais vétérinaires sont restés stables à 15 €/1 000 l. Enfin — et c’est un véritable atout pour faire vieillir les vaches —, le troupeau, logé sur aire paillée et pâturant de mars à novembre, n’a aucun problème de boiterie. Un parage est parfois pratiqué sur quelques vaches, sans que cette opération soit systématique.

Aucun problème de boiteries

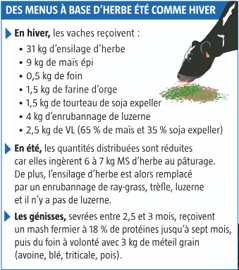

Tout en travaillant sur la longévité du troupeau, les éleveurs ont opéré depuis 2021 une transition vers un système plus herbager. « Le changement de ration me semble aider les vaches à mieux vieillir », observe Thibault. C’est en s’inspirant de la conduite d’un élevage voisin, où il effectue son second mi-temps salarié, que le jeune éleveur a voulu mettre en place un pâturage tournant dynamique sur de petits paddocks.

« Avant, nos 10 hectares pâturables près de la ferme n’étaient pas optimisés, explique-t-il. Il y avait des refus et il était impossible de maîtriser la quantité et la qualité d’herbe consommée par les vaches, donc d’adapter finement la complémentation. Depuis 2021, nous avons divisé ces 10 hectares en 27 paddocks, avec un bac à eau pour deux paddocks et un chemin d’accès. Elles restent un jour par paddock, puis reviennent le mois suivant. »

Outre leurs 59 ha de prairies permanentes, les éleveurs cultivent 10 ha de luzerne, 10 ha de céréales à paille et 10 ha de maïs épi, sans irrigation. Les surfaces sont amendées avec du compost. Les récoltes sont faites de bonne heure pour privilégier la qualité de l’herbe et un conservateur est systématiquement ajouté. Les hangars pleins de fourrages en juin permettent d’aborder l’été sereinement.

Plus de lait et moins de génisses à charge

En cinq ans, la production laitière a augmenté de 100 000 l et le nombre de vêlages est passé de 54 à 63, sur une surface identique. Le nombre d’UGB total a peu évolué de 77 à 79, mais le nombre de génisses a été divisé par deux, laissant plus de place aux vaches adultes. La production a donc augmenté mécaniquement en raison des effectifs supplémentaires à la traite, et parce que le troupeau a gagné en moyenne un rang de lactation. « Avec des vêlages précoces, il faut deux lactations pour atteindre le plein potentiel de production », souligne Thibault. En mars 2025, le contrôle laitier faisait état de 16 % de primipares à 30 kg/jour pour 84 % de vaches adultes à 37 kg/jour.

Désormais, les éleveurs vendent moins de réformes mais davantage de veaux croisés. « Nous ne mettons pas de trop gros charolais sur nos vaches pour ne pas les casser : nous privilégions toujours la mère avant le veau », souligne Thibault. Pour le choix des doses sexées, l’attention se porte particulièrement sur les critères de production, la mamelle, et les pieds. « Et nous recherchons du gabarit : pas des vaches trop hautes mais assez larges pour maximiser l’ingestion, car les rations à base d’herbe sont encombrantes », précise Thibault.

L’allongement de la carrière des vaches change aussi la relation homme-animal. « En les gardant plus longtemps, on s’y attache de plus en plus, confie Patrice. Les vaches elles aussi s’attachent davantage à nous. Elles prennent leurs habitudes et révèlent leur caractère. Et ça devient plus difficile de les faire partir ! »

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin