La mise en place d'un robot de traite entraîne bien des bouleversements sur l'exploitation. L'expérience de ceux qui l'ont vécue est riche d'enseignements pour ceux qui s'apprêtent à sauter le pas.

EN BRETAGNE, DEPUIS DEUX ANS, LA MOITIÉ DES ÉLEVEURS qui investissent dans un matériel de traite neuf optent pour un robot. La montée en puissance est nette depuis 2008 et un certain nombre d'exploitations a donc déjà acquis une bonne expérience de cet outil. Les chambres d'agriculture de Bretagne ont mené l'enquête auprès d'éleveurs laitiers équipés depuis plusieurs années (voir encadré). L'analyse de leur vécu, mais aussi de leurs résultats technico-économiques, est très utile aux éleveurs qui se préparent à investir.

« 90 % des éleveurs se disent satisfaits du robot », précise Marion Fleuret, qui s'est chargée de ce travail. Le résultat est au-dessus de leurs espoirs, notamment au niveau de la liberté qu'ils ont gagnée. Le robot est aussi une source de remotivation pour l'élevage. Seulement quatre éleveurs sont déçus, en partie en raison de problèmes de qualité du lait et de difficultés pour se faire remplacer.

1. NÉGOCIER PRIX D'ACHAT ET CONTRAT DE MAINTENANCE

Les coûts de maintenance pèsent lourd et varient beaucoup d'un élevage à l'autre. Ces écarts ne sont pas liés à la date d'achat, même si la clarté des contrats s'est améliorée avec le temps. De même, les coûts d'investissements sont variables, indépendamment des marques. Le prix moyen du robot s'élève à 137 000 € pour une stalle et 242 000 € pour deux. Il existe une marge de négociation à l'achat dont il faut se saisir au maximum. En Bretagne, deux éleveurs qui avaient un projet au même moment ont négocié ensemble afin d'obtenir de meilleurs tarifs ! La lecture du contrat n'est pas à négliger. Certains éleveurs paient très cher les visites régulières du technicien. De plus, ceux qui aiment bricoler ont intérêt à se former et à investir du temps pour savoir entretenir et réparer le matériel. Ils seront gagnants financièrement.

2. RÉALISER UN DIAGNOSTIC SANITAIRE DU TROUPEAU

La qualité du lait vient en tête des difficultés citées par plus d'un quart des éleveurs enquêtés. Les taux cellulaires passent en moyenne de 207 000 à 230 000. L'augmentation est significative sur un quart des élevages. Mais globalement, ceux qui avaient de bons résultats les ont conservés. Et ceux qui avaient des problèmes ont, pour certains, vu la situation se dégrader. Une chose est sûre : mieux vaut partir dans des conditions saines. Les vaches à cellules doivent être réformées avant. Seulement 35 % des éleveurs l'ont fait. Les autres ont préféré garder toutes leurs vaches dans l'optique de réformer ensuite celles qui ne s'adapteraient pas au robot. Une stratégie pénalisante car les vaches à problèmes contaminent les autres.

Par ailleurs, il faut s'attendre à une dégradation de la lipolyse. 67 % des éleveurs le constatent. 44 % ont été pénalisés ponctuellement après l'installation du robot alors qu'ils n'étaient que 11 % avant. En moyenne, l'arrivée du robot a peu d'impact sur le taux de réforme. Mais les motifs évoluent. La qualité du lait prend plus d'importance, de même que les boiteries, la conformation des mamelles et la vitesse de traite.

3. MAÎTRISER LE COÛT ALIMENTAIRE

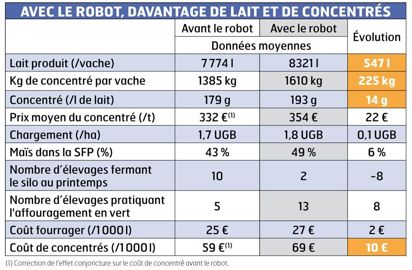

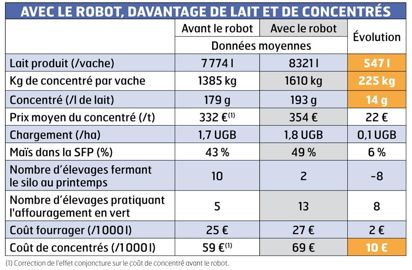

Une majorité d'éleveurs constate une hausse de la productivité laitière après la mise en place du robot. Elle se monte en moyenne à 547 l (voir tableau). Celle-ci n'est généralement pas directement liée à l'équipement de traite. Elle résulte plutôt d'une volonté des éleveurs. Certains ont le souci de contenir l'effectif pour saturer le robot. Beaucoup ont voulu aussi profiter des opportunités de hausses de livraisons ces dernières années. Onze élevages ont augmenté la production par vache de plus de 1 000 litres.

La hausse de production vient aussi d'une évolution du régime alimentaire liée à l'arrivée du robot. Car la part de concentré augmente systématiquement, ce qui explique la moitié du lait supplémentaire. Cependant, certains voient leur coût de concentré augmenter sans bénéficier d'une hausse proportionnelle de la production ! De plus, lorsque les éleveurs investissent en même temps dans un bâtiment, ce qui est souvent le cas, ils améliorent le confort des vaches, ce qui favorise une meilleure production. L'augmentation de la fréquence de traite n'a finalement qu'un effet limité sur la production individuelle. L'impact est concentré sur les débuts de lactation.

Ces évolutions doivent être maîtrisées par l'éleveur, et non subies. Il est essentiel de définir à l'avance le système de production envisagé avec le robot. Car il existe un risque réel de dérapage du coût alimentaire. Le quart le plus économe maîtrise ce poste à 72 €/1 000 l, soit 46 € de moins que les plus dépensiers. Pour un volume livré de 645 000 l, cela correspond à une charge supplémentaire de 30 000 €/an.

4. SE PRÉPARER À UNE BAISSE DE LA MARGE BRUTE LAITIÈRE

Entre les coûts d'investissement et d'entretien, et la hausse des charges opérationnelles, la mise en place d'un robot de traite entraîne presque toujours une baisse de la marge brute laitière. Elle recule en moyenne de 31 €/1 000 l avec un prix du lait en hausse de 7 €/1 000 l. Il faut en être conscient de façon à pouvoir l'anticiper.

« La hausse du coût alimentaire semble déterminante dans la baisse de marge brute », estime Marion Fleuret. Celle-ci est accentuée chez les éleveurs qui n'obtiennent pas une hausse de production en adéquation avec celle des concentrés.

Les éleveurs qui dégagent la meilleure marge brute étaient déjà dans le peloton de tête avec une salle de traite. Ils sont plus spécialisés et maîtrisent mieux les charges opérationnelles (voir tableau).

5. ORGANISER LE TRAVAIL ET PENSER AU REMPLACEMENT

La majorité des éleveurs constate une baisse de la charge de travail avec le robot. L'enquête a permis d'évaluer le gain à 3,5 minutes/vache/jour, soit trois heures pour cinquante vaches.

Parce qu'ils ne l'ont pas toujours anticipée, il leur faut un certain temps pour réorganiser le travail. Ce changement est d'autant plus marqué que l'arrivée du robot s'accompagne d'autres investissements dans le bâtiment, qui conduisent également à une meilleure efficacité du travail (logettes, racleurs...).

Cette nouvelle organisation doit être pensée avant pour ne pas perdre de temps. Il faut réfléchir à la répartition des tâches entre les personnes présentes, le cas échéant.

La plupart des éleveurs augmentent le nombre et la durée des week-ends libres ainsi que le temps de vacances avec le robot. Mais ce n'est pas systématique. Les éleveurs qui travaillent en couple ou seuls ont plutôt davantage de difficultés pour se faire remplacer. Il faut en effet trouver une personne qualifiée, mais aussi suffisamment disponible, pour assumer l'astreinte. La solution peut venir du voisinage. Certains ont volontairement choisi le même équipement que leurs voisins, ce qui leur permet de se remplacer mutuellement. Les services de remplacement commencent à former des salariés au robot, mais reste le problème de la gestion des alarmes la nuit.

En fonction des options choisies, l'élevage robotisé peut recevoir une masse d'information conséquente. Il faut savoir comment valoriser ces données au mieux. Car leur lecture peut vite devenir chronophage ! La majorité des éleveurs y consacre vingt à trente minutes par jour. Mais en fonction du tempérament de chacun, ce peut être beaucoup plus.

PASCALE LE CANN

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs