Une bonne maîtrise initiale de son élevage, des investissements bien raisonnés ainsi qu'une vigilance accrue sur le troupeau ont permis au Gaec des Agrons de pleinement tirer profit de l'accroissement de son quota.

LES SEPT PREMIÈRES ANNÉES QUI ONT SUIVI L'INSTALLATION D'AURÉLIEN avec ses parents en 2000 ont été difficiles. Mais elles ont constitué une bonne école pour la maîtrise technico-économique de l'atelier lait. Avec la reprise d'une exploitation voisine, la surface de la ferme familiale passe alors de 120 ha à 167 ha, mais le quota ne suit pas. Initialement de 190 000 l (avec 35 vaches en étable entravée), il n'est que de 372 000 l en 2006. Avec les annuités de la nouvelle stabulation mise en service en 2001 (52 logettes paillées et 56 places au cornadis), la situation financière est tendue. « Heureusement, à l'époque, se souvient Aurélien, il y avait les avantages JA et j'habitais en partie chez mes parents. L'insouciance de mes 21 ans et la passion nous ont fait tenir. » Cette école, certes draconienne, porte ses fruits. Malgré la forte augmentation du litrage vendu ces cinq dernières années (de 363 000 à 660 000 l), les associés du Gaec des Agrons ne relâchent ni leur vigilance sur les chiffres ni leur présence dans le troupeau. De 131 g/l de lait en 2007, la quantité de concentré distribuée passe à 144 g pour un troupeau de 82 montbéliardes à 8 000 kg ! De 33 €/1 000 litres, l'incidence qualité sur le prix du lait progresse à 4 €. « Les outils de suivi et d'analyse technico-économiques, Actelait puis Galacsy, nous ont beaucoup apporté, soulignent les éleveurs. Nous avons appris à nourrir les vaches avec les aliments présents sur l'exploitation sans faire de gaspillage. Le fait d'analyser notre maïs nous a permis de réaliser les premières économies en supprimant dès 2001 les céréales (orge) et en passant à une ration 100 % maïs. »

L'acquisition d'une première mélangeuse-recycleuse pailleuse facilite la transition.

« NOUS N'AVONS JAMAIS EU DE PROBLÈME SANITAIRE »

Équilibrée uniquement par du correcteur azoté (un mélange de tourteau du commerce), cette ration comprend aussi 2 kg de Rumiluz et 2 kg de foin de prairie temporaire… une bonne façon de la sécuriser. « Même avec un bâtiment surchargé en 2009 (+ 20 % de sa capacité), nous n'avons jamais rencontré de problème sanitaire ni de qualité du lait. Les résultats de reproduction n'ont jamais flanché. Seul le niveau de production a baissé du fait d'un accès insuffisant à l'auge et d'un manque de confort des vaches. » Depuis l'extension de la stabulation en août dernier (30 logettes supplémentaires) la moyenne laitière a retrouvé son niveau initial de 8 000 kg par vache. Dans l'élevage qui a produit les trois taureaux Umotest (Mesagrons, Robin et Uclair), le potentiel génétique était là. Il ne demandait qu'à s'exprimer. Depuis 1996, un travail de sélection avait été réalisé sur le troupeau avec de la transplantation embryonnaire. Après la production laitière et le format, priorité est donnée aujourd'hui aux mamelles et aux aplombs. « Nous sommes très vigilants sur les déplacements des vaches, souligne Aurélien. Un parage par an est réalisé par un professionnel. Et si nécessaire, nous faisons nous-mêmes des parages individuels. »

« NOUS AVONS DRAINÉ AVANT D'AUGMENTER LA PRODUCTION »

Alors que la production s'établira sur cette campagne à 660 000 litres de lait, les éleveurs envisagent de pousser jusqu'à 700 000 litres. « Nous ne souhaitons pas aller chercher les litres supplémentaires qui coûtent cher, mais garder notre système qui est bien calé. » Avec la reprise de 18 ha attenants à l'exploitation, dont 13 ha de SFP, les surfaces fourragères ont été intensifiées ces dernières années. Depuis 2006, le pourcentage d'herbe dans l'alimentation des vaches (pâturage et ensilage) a diminué de 35 à 22 %. La surface disponible à pâturer n'a pas bougé alors que le troupeau passait de 35 à 82 vaches. Au printemps, elle s'élève à 15 ares par vache. En dehors d'avril mai, les pâtures sont de plus en plus des parcs de promenade… un choix assumé. « Avec notre parcellaire groupé, nous pourrions nourrir plus à l'herbe. Nous réduirions peut-être nos coûts de production mais nous perdrions en produit global. Nous avons la possibilité de nourrir le troupeau au maïs avec un fourrage de qualité et de très bons rendements : 100 quintaux de maïs grain non irrigué quatre années sur cinq, 125 q en 2011. »

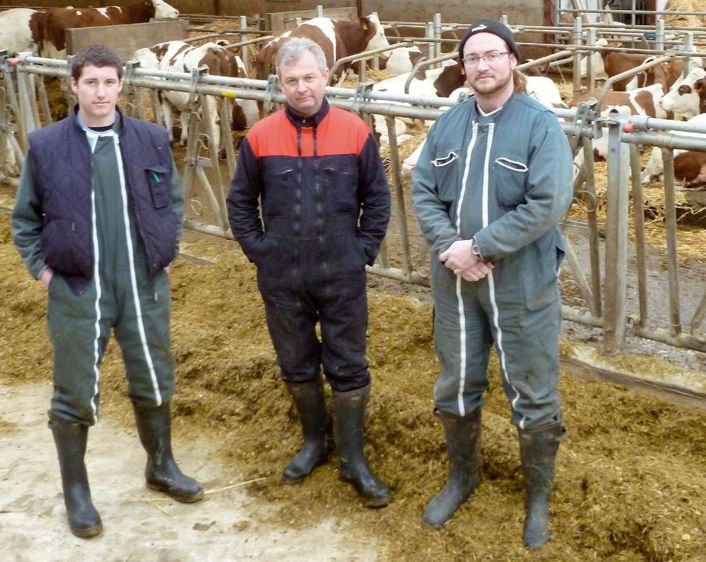

La famille Colas récolte ainsi les fruits des investissements stratégiques qui ont été réalisés depuis 1992 dans l'assainissement des sols hydromorphes de l'exploitation. En 2000, 50 % des parcelles étaient déjà drainées. Le reste a été fait progressivement, tous les deux à trois ans pour un coût global moyen de 1 500 €/ha. « Nous avons voulu drainer avant d'augmenter la production laitière », souligne Pascal Colas. Cette sage précaution a permis aux éleveurs de se faciliter le travail en intervenant plus précocement et plus facilement dans leurs parcelles. Avec, à la clé, des rendements améliorés et des coûts de production unitaires diminués. « L'assainissement, note Aurélien, a également contribué à réduire les traitements sanitaires, le déparasitage desgénisses en particulier. » Malgré l'augmentation des effectifs, Aurélien et Pascal veillent à rester très présents dans le troupeau. Passionné par l'élevage, Aurélien n'hésite pas à prendre le temps de compter les mastications d'une partie des animaux pour vérifier le bon équilibre des rations.

« NOUS SOMMES TRÈS PRÉSENTS DANS LE TROUPEAU »

« Nous le faisons aux transitions alimentaires (mise à l'herbe) sur les primipares, les vaches à haut potentiel et les laitières en fin de lactation. De même, regarder les vaches se lever est un bon moyen de juger du bon réglage des logettes. Venir voir les animaux en dehors de la traite, au moins deux fois par jour à raison de 15 à 30 minutes à chaque fois, est indispensable. Y compris le week-end. Le dimanche matin, nous tenons à ce que tout le monde soit là. L'hiver, les dix heures de travail quotidien sont plus faciles à assumer à plusieurs. » Grâce à Guillaume l'apprenti, présent sur l'exploitation tous les quinze jours, les éleveurs parviennent désormais à se libérer plus facilement. « En 2011, nous avons pris chacun une semaine de vacances. C'était la première fois depuis mon installation. » Alors qu'un bébé est annoncé dans la famille d'Aurélien, ce rythme sera-t-il tenable à terme ? « Il ne faudrait pas que la charge de travail s'amplifie, estime-t-il. Maintenant que nous avons un volume et un niveau de production satisfaisants, un apport de main-d'oeuvre occasionnel (entreprise, groupement d'employeurs) est envisageable. Une autre perspective pourrait être l'installation d'un robot. C'est un outil techniquement intéressant (aide à la détection des chaleurs…), mais son coût est trop élevé. » Même si Pascal et sa femme Évelyne (56 et 53 ans) sont encore jeunes, la question du travail et de la main-d'oeuvre doit être posée. « Pour le père comme pour le fils, être au moins deux sur l'exploitation est indispensable. C'est aussi plus sécurisant quand on travaille avec des animaux. Avec des vêlages de plus en plus étalés pour aller chercher le meilleur prix du lait, nous avons certes réduit les pointes de travail en élevage et amélioré le suivi reproduction des génisses. Mais il n'est plus question de se relâcher comme nous le faisions autrefois en août. La vigilance doit être maintenue toute l'année. »

ANNE BRÉHIER

L'acquisition d'un bol mélangeur de 14 m3 au-dessus duquel est adapté un système de paillage a été jugé plus économique que l'achat d'un bol et d'une pailleuse. La machine est attelée en permanence à un ancien tracteur de tête de l'exploitation de 88 ch acquis en 1980 et qui affiche 10 000 heures au compteur. Il a toujours été bien entretenu par Pascal.

Pour implanter et récolter au meilleur stade, le Gaec a choisi d'acquérir en propre une partie du matériel (fenaison, semis…). Il ne délaisse pas pour autant la Cuma à laquelle il adhère pour l'ensilage, le matériel d'épandage (sauf tonne à lisier) et de travail du sol.

L'âge n'est pas un critère de réforme. Les laitières qui produisent bien sans souci sanitaire, problème de reproduction ou de cellules sont conservées. Témoin, Sicadelle, debout dans sa logette. Cette Gardian/Genova a produit 80 000 l en onze ans.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs