L'analyse des résultats d'un groupe d'éleveurs transfrontaliers révèle une meilleure maîtrise de la qualité du lait des producteurs belges, malgré un pilotage de l'urée du lait plus restrictif.

AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014, AVENIR CONSEIL ÉLEVAGE (ACE) et Inagro ont animé conjointement dans les Flandres un groupe d'échange composé de six éleveurs français et de six éleveurs belges. ACE est né de la fusion des contrôles laitiers du Nord et de Picardie. Inagro est un centre de recherche et de conseil en agriculture situé dans les Flandres belges. L'objectif de cette collaboration consistait à comparer les résultats technico-économiques de part et d'autre de la frontière, en vue de dégager des pistes d'amélioration pour l'ensemble des éleveurs adhérents. À ce titre, ce travail a bénéficié de financements du programme Interreg IV (50 % de l'Union européenne, 50 % des partenaires du projet) élaboré pour renforcer les échanges entre la France et la Belgique dans des domaines aussi divers que l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la santé... Il n'a porté que sur un exercice, mais l'intérêt qu'il suscite devrait conduire les deux organismes à solliciter de nouveaux financements pour consolider l'expérience.

DES VALEURS TB ET TP PLUS ÉLEVÉES

Pour rappel, le contexte flamand se caractérise par une forte pression urbaine et donc par un prix du foncier élevé, surtout côté belge. « On retrouve sur ce territoire des élevages de petite taille, avec des éleveurs très pointus aux pratiques intensives, car chaque hectare libéré offre la possibilité d'implanter des cultures industrielles, explique Benoît Verrièle, nutritionniste ACE et coanimateur du groupe. L'alimentation des troupeaux laitiers repose sur des rations riches, grâce à des rendements maïs de 18 t de MS/ha et à la disponibilité en coproduits, comme la pulpe de betterave surpressée ou les pommes de terre. »

Représentatives de ce terroir, les douze exploitations participant au groupe d'échange ont en moyenne 55 vaches laitières de race holsteins.

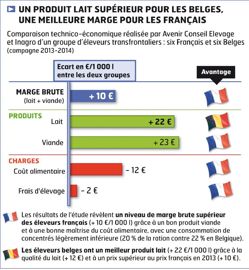

Les six élevages français ont produit en moyenne 9 294 litres/VL à 40,4 de TB et 32,9 de TP. Les six belges : 8 897 litres/VL à 42,4 de TB et 35,1 de TP. Au cours de cet exercice, la marge brute française est supérieure de 10 €/1 000 litres (voir schéma). Ceci grâce à un meilleur produit viande (+ 23 €/1 000 l) et à un coût alimentaire inférieur (- 12 €). « Cette meilleure maîtrise du coût alimentaire est liée aux types d'aliments utilisés plus qu'aux quantités distribuées, observe le nutritionniste. Les éleveurs français n'hésitent pas à passer des contrats d'approvisionnement à long terme pour des matières premières simples comme les tourteaux de colza,là où les Belges travaillent avec des aliments composés plus coûteux de type VL 40. » En revanche, les éleveurs belges obtiennent un meilleur produit de l'atelier lait (+22 €/1 000 litres). Il s'explique par un prix payé aux producteurs supérieur cette année-là (+10 €), mais surtout par les grammes de TB et de TP supplémentaires (+12 €). Ce constat présente un intérêt certain d'un point de vue nutritionnel, car ces taux sont obtenus sur la base d'une consommation de concentrés équivalente : de 200 g/l, dont 98 g d'équivalent soja, contre 180 g/l en France, dont 125 g d'équivalent soja (22 % de concentrés, contre 20 % en moyenne dans les rations françaises). Pour Eddy Decaesteker, conseiller Inagro, la différence s'explique par un pilotage différent de la ration, « et par la combinaison herbe-maïs dans l'alimentation ».

En effet, les rations observées en Belgique contiennent 30 % de maïs ensilage en moins. Il est remplacé par de l'ensilage d'herbe préfané, incorporé à hauteur de 5,5 kg de MS/VL (+ 12 kg de maïs), contre seulement 1,4 kg de MS dans les rations françaises. La qualité de ces ensilages préfanés est sûrement l'aspect technique qui a suscité le plus d'intérêt.

DES ENSILAGES PRÉFANÉS RÉCOLTÉS ENTRE UN ET DEUX NOEUDS

« Pour les Français, l'ensilage d'herbe est souvent associé à une baisse de lait dans le tank et la fauche s'apparente encore trop souvent à une pratique d'entretien des surfaces, alors que les Belges sont dans une logique de culture de l'herbe », constate Benoît Verrièle. Les analyses révèlent que les ensilages belges ont une valeur moyenne de 0,9 UFL, contre seulement 0,75 UFL en France. Le tiers supérieur des ensilages 2014, analysés par Inagro, affiche une valeur de 0,91 UFL, 19 % de MAT et 41,6 % de MS. À titre d'exemple, l'ensilage récolté dès le 12 avril par Carl Vanhoutte (voir p. 78) a une valeur de 0,91 UFL, 46 % de MS, 17 % de MAT et 23,7 % de cellulose. Un résultat obtenu à partir des recommandations techniques émises par Inagro.

- Une fauche précoce réalisée entre mi-avril et le 1er mai, entre un et deux noeuds du ray-grass. « Il s'agit d'un bon compromis entre les teneurs en sucre et en azote soluble de l'herbe, souligne Eddy Decaesteker. L'objectif est de récolter une herbe entre 22 et 25 % de cellulose. Au stade un noeud, l'herbe est trop jeune et sa teneur en cellulose inférieure à 22 % est insuffisante pour stimuler l'activité du rumen.

À l'inverse, au-delà du stade deux noeuds, la teneur en cellulose dépasse 25 % et la valeur protéique chute rapidement. Concrètement, dès que l'on commence à voir des épis, c'est trop tard ! Car cette étape correspond au début de la lignification. Alors qu'entre un et deux noeuds, la plante est essentiellement composée de cellulose et d'hémicellulose digestibles. » Cette coupe précoce autorise, après cinq semaines de repousses et 80 unités d'azote, une deuxième coupe qui sera ensilée par-dessus la première après avoir débâché le silo (+ 80 unités pour la troisième coupe).

- Un préfanage systématique, parfois deux en première coupe. « À travers cette pratique, on vise 40 % de MS, après trois jours au maximum de séchage au sol. Sur le terrain, la MS dépasse parfois 50 %. Mais avec une herbe jeune, riche en sucre et contenant - 25 % de cellulose, cela ne pose pas de problèmes de tassage, ni de conservation. En outre, plus l'herbe est sèche, moins la protéine est soluble, ce qui favorise l'acidification du tas d'ensilage, donc sa conservation, et limite le risque butyrique. » Après ouverture du silo, l'enjeu consiste à prévoir une avancée suffisante (1,50 m/semaine) et une coupe nette du front d'attaque pour limiter les pertes liées aux entrées d'air dans le tas d'ensilage. En deuxième coupe, deux jours de beau temps suffisent et en troisième coupe, il est parfois possible de faire l'impasse sur le fanage pour atteindre une MS élevée.

- Une fertilisation azotée importante, jusqu'à 350 unités d'azote total (organique + minéral) dans les prairies de fauche exclusivement composées de ray-grass, pour un rendement en première coupe de 3 t de MS/ha en ray-grass anglais et de 3,5 t en ray-grass italien. « La fertilisation azotée participe à la teneur en protéines élevée du fourrage. Nous ne privilégions pas le trèfle car il est surtout présent en été. Or, les deux premières coupes sont essentielles pour constituer les stocks réservés aux laitières et un ray-grass bien fertilisé apporte autant de protéines qu'une association RGA-TB. »

UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE POUR LES TRAVAUX PAR TIERS

La fauche précoce favorise les repousses et les coupes supplémentaires (troisième, quatrième et cinquième) sont souvent enrubannées et destinées aux élèves. La récolte est essentiellement réalisée par ETA, dans un pays où les sociétés d'exploitation et les Cuma sont très peu présentes. Il faut préciser que tous les éleveurs belges bénéficient d'un régime forfaitaire déplafonné très avantageux qui leur permet de déduire de ce forfait la quasi-totalité des travaux par tiers (le régime d'imposition sur le bénéfice réel est une option). Une réglementation du travail plus souple facilite également le recours au salariat. Mais comme partout, c'est la météo qui décide des conditions de la récolte. Les éleveurs ont cependant acquis un vrai savoir-faire et peuvent s'appuyer sur le conseiller Inagro pour prendre leurs décisions en fonction de l'évolution de la pousse de l'herbe.

UN PILOTAGE DE L'URÉE ENTRE 200 ET 250 MG/L

« La structure et la valeur énergétique de ces ensilages préfanés permettent de faire l'impasse sur la paille, sans déconcentrer la ration, explique Benoît Verrièle. En effet, dans nos rations tout maïs, nous sommes amenés à ajouter 1 à 1,5 kg de paille pour induire une bonne rumination. Mais cette pratique entraîne mécaniquement une baisse de la consommation de maïs, qui est compensée par une augmentation des apports de concentrés pour maintenir un niveau de production élevé. Le risque étant alors de dépasser le seuil de 40 % de concentrés, au-delà duquel la ration devient acidogène. Ceci explique qu'il est difficile de conduire en tout maïs des troupeaux à plus de 9 000 litres. »

Dans ce modèle de rations belges, la part d'énergie apportée par l'amidon du grain de maïs est remplacée par celle issue de parois végétales très digestibles. Ainsi, ces rations affichent une teneur moyenne de 15 % d'amidon, contre 19 % chez les éleveurs français, alors que le seuil de risque acidose à ne pas dépasser est de 20 %. Autre indicateur facile à retenir : un rapport TB/TP inférieur à 1,2 traduit un risque d'acidose. Il est en moyenne de 1,22 dans les six élevages belges et de 1,17 en France. « L'apport de 5 kg de MS d'ensilage préfané limite donc le risque acidose, ce qui fait remonter le TB tout en maintenant une densitéénergétique nécessaire à un bon niveau de TP. » Dans le détail, pendant les soixante premiers jours de lactation, le différentiel en faveur des Belges est de 7 points de TB et de 1,4 point de TP, avec un taux d'urée dans le lait inférieur (- 100 mg/litre).

MOINS VIGILANTS SUR LA FINITION DES RÉFORMES

« Le pilotage de l'urée entre 200 et 250 mg/l, alors que nous avons en France l'habitude de travailler autour de 300 mg, nous interroge fortement car il s'agit d'une piste importante d'économie de correcteur azoté. En effet, une baisse de l'urée de 50 mg représente une diminution de 0,5 kg de soja/VL/j. » Eddy Decaesteker rappelle qu'il y a aussi une différence quant au mode de calcul de la ration, en particulier des apports protéiques. En effet, Inagro n'utilise pas le système PDI français, mais OBE néerlandais (voir encadré p. 76). « Nous aimerions à ce titre prendre le temps de comparer les rations les plus efficaces, car les quantités de correcteurs restent variables selon les exploitations quelle que soit leur nationalité. »

L'intérêt est double : pour les Français, obtenir de meilleurs taux sans dépenser plus, pour les Belges, maintenir les taux en dépensant moins. « C'est un sujet passionnant. C'est pourquoi nous envisageons de répondre au nouvel appel à projet Interreg et, dans l'attente, nous avons prévu de réunir le groupe en juin, sur nos fonds propres, de façon à maintenir cette dynamique. » Les éleveurs belges ont également l'ambition d'améliorer leurs résultats viande, inférieurs à ceux des Français pour diverses raisons : des réformes moins lourdes, une mortalité des veaux plus élevée et surtout des prix négociés dans la cour de ferme pour des animaux sur pieds, alors qu'ils sont valorisés en France au kilo de carcasse prêt. D'ores et déjà, les éleveurs s'informent mutuellement par email de l'évolution des cours du kilo de carcasse, signe de l'intérêt qu'ils portent à faire vivre ce groupe.

JÉRÔME PEZON

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs