Selon une enquête, cinq ans après leur conversion en bio, les éleveurs ont amélioré leurs performances économiques, notamment grâce à la baisse du coût alimentaire.

LE BOOM DES CONVERSIONS À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE 2009 a incité les intervenants de cette filière à analyser le parcours de ceux qui s'étaient lancés afin de voir comment évoluaient leurs exploitations. Une étude a été menée dans ce but en 2010. Elle vient de s'achever et conduit à des conclusions intéressantes. « Nous avons enquêté chez quatorze éleveurs bretons qui ont décidé de basculer d'un système relativement intensif à la production bio », précise Guillaume Michel, du Gab 22.

Cette évolution contraste avec les tendances observées précédemment, quand les conversions concernaient plutôt de petits élevages déjà herbagers. Rappelez-vous : en 2009, la crise avait ébranlé la filière laitière conventionnelle, creusant l'écart avec le bio en termes de performances économiques. À l'époque, les aides à la conversion étaient très incitatives et le cahier des charges restait assez peu contraignant. Toutes les fermes suivies avaient plus de 10 % de maïs dans la SFP avant la conversion. Cinq ans après, cette surface a été réduite au profit de l'herbe, valorisée d'abord par le pâturage. Trois élevages sur quatorze ont renoncé au maïs.

La productivité laitière a baissé de 300 à 1 200 l/vache. Le recul est d'autant plus marqué que la part de maïs était élevée avant la conversion. Les éleveurs qui disposaient d'une surface suffisante ont compensé en augmentant l'effectif.

Tous les élevages soulignent une amélioration de l'état de santé du troupeau, couplée à une réduction des frais vétérinaires qui sont passés de 60 à 40 €/UGB. Or, le maintien de la santé des animaux constitue souvent un frein au passage en bio en raison des restrictions du cahier des charges.

La plupart des éleveurs ont conservé la race d'origine de leur troupeau, souvent la prim'holstein. Car il est difficile de tout bouleverser. Et puis, force est de constater que si la holstein est plus fragile au niveau métabolique, notamment au moment du vêlage, elle possède aussi une forte capacité d'adaptation. Elle réagit mieux que d'autres au stress alimentaire et repart bien en production après une période de restriction.

LA MAÎTRISE DES CHARGES EST LA CLÉ DU SUCCÈS

Les stratégies adoptées par les éleveurs divergent, notamment en fonction de leur situation avant la conversion. Mais toutes sont pertinentes. La maîtrise des charges apparaît clairement comme une clé de la réussite. Ceux qui avaient une conduite intensive avant ont tendance à viser des niveaux de production par vache plus élevés. Mais c'est chez eux que la baisse de productivité est la plus élevée. 50 % des exploitations cherchent d'abord à maximiser le pâturage. Ils visent à produire le lait permis par les fourrages. Parmi eux, certains ont abandonné le maïs. Ce modèle se révèle le plus performant en termes de coût alimentaire.

Une deuxième option se fonde à la fois sur le pâturage et sur les stocks. Il s'agit de maintenir des cultures de vente en les ajustant en fonction des rendements fourragers.

L'AFFOURAGEMENT EN VERT SE DÉVELOPPE

De nouvelles stratégies apparaissent sur quelques élevages (4/14). Il s'agit de l'affouragement en vert lorsque le parcellaire est peu adapté au pâturage. Dans ce cas, on constate parfois un surpâturage sur les parcelles proches, ce qui induit une baisse de rendement. Cette pratique augmente aussi la charge de travail et le coût de la mécanisation. Et elle pénalise le coût alimentaire. Ce poste est deux fois plus élevé dans ce groupe que dans celui des éleveurs maximisant le pâturage.

Tous les éleveurs enquêtés affichent leur satisfaction. 90 % affirment qu'ils ne reviendront pas en arrière. Mais ils ne nient pas les écueils de la période de transition. Passer en bio, c'est prendre le risque de s'isoler par rapport à des confrères qui ne comprennent pas forcément cette orientation. Les habitudes d'entraide peuvent être remises en cause car les besoins des éleveurs bio ne sont plus les mêmes. Beaucoup soulignent l'importance de se rapprocher d'un groupe d'éleveurs bio pour partager les expériences, comparer les résultats, et ne pas être seul.

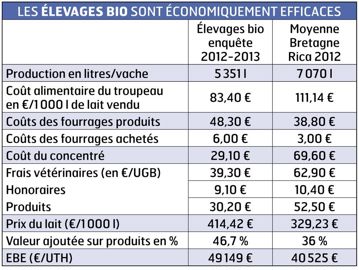

Cinq ans après leur conversion, toutes les exploitations ont amélioré leur efficacité économique. Ce résultat est directement lié à l'augmentation du pâturage et à la baisse du coût alimentaire. Plus la part de stocks augmente, plus l'efficacité économique recule. En moyenne, les exploitations ont également gagné en autonomie, ce qui est de bon augure pour leur viabilité.

Cet intérêt économique est confirmé par les résultats de gestion de Cogedis-Fidéor. En 2013, les élevages laitiers bio dégagent un EBE moyen de 90 695 € pour une production de 325 700 l de lait, contre 77 015 € avec 431 900 l en conventionnel. Les produits d'exploitation sont plus élevés en bio (515,10 €/1 000 l contre 422,20 € pour les conventionnels). Les charges opérationnelles sont mieux maîtrisées (163,60 €/1 000 l contre 197,10 €). En revanche, avec une productivité inférieure, les élevages bio ont besoin de plus de surface, d'animaux et d'équipement pour un même volume de lait. Leurs charges de structure s'élèvent à 390,50 €/1 000 l contre 266,50 € en conventionnel.

Cette analyse est riche d'enseignement pour les candidats à la conversion. Tout d'abord, passer en bio ne doit pas être considéré comme le moyen de redresser une exploitation en difficulté. Mieux vaut disposer d'une situation financière saine car la période de transition peut s'avérer délicate. Dans une optique d'autonomie et d'efficacité économique, il faut valoriser le pâturage. Toutes les exploitations, même les plus intensives, peuvent y parvenir. Mais il vaut mieux se faire accompagner pour concevoir et mettre en place un nouveau système fourrager. La gestion de l'herbe et du pâturage est la clé de la réussite.

PASCALE LE CANN

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs