La formation sur les coûts de production suivie par Sébastien Gailly, du Gaec du Charnay, a conforté les associés dans leurs choix techniques. Ils se sont fixé des repères pour mieux maîtriser leurs charges.

SÉBASTIEN GAILLY EST ARRIVÉ AU GAEC DU CHARNAY, en 2008, dans le cadre du départ à la retraite de Christian, le père de Ludovic, prévu au 31 décembre 2010. Avec ce nouvel associé, de substantielles modifications ont été apportées à l'atelier lait. Un bol mélangeur de grande capacité (24 m3) a été acheté. La proportion de maïs dans la ration des vaches laitières a été augmentée, en particulier l'été. Les vêlages, initialement groupés en début d'hiver, ont été étalés toute l'année pour profiter du prix plus élevé du lait à cette saison.

En s'inscrivant à la formation animée par l'Association de formation collective à la gestion (AFOCG) et le Contrôle laitier de l'Ain, Sébastien souhaitait vérifier si ces choix techniques étaient pertinents sur le plan économique. « Avec des litrages qui progressent rapidement, on a vite fait de dériver si on laisse filer ses coûts. »

En effet, de 418 000 l en 2007, la référence du Gaec est passée à 570 000 l. La production a suivi sans augmentation d'effectif. Avec une ration maïs herbe (trois quarts de maïs l'hiver, deux tiers l'été), la production a progressé de plus de 2 000 kg par vache en trois ans et demi. « Le potentiel génétique était là. Il ne demandait qu'à s'exprimer », assure l'éleveur.

« COMPRENDRE POURQUOI TEL POSTE DE CHARGE EST ÉLEVÉ »

Le fait de décortiquer pendant deux jours les chiffres comptables de l'exploitation et de les comparer avec ceux d'une demi-douzaine d'élevages du même secteur a été instructif. « Malgré la variété des systèmes représentés (du très économe au très intensif), les coûts opérationnels globaux des exploitations étaient équivalents, souligne Sébastien. Mais sur certains postes, des écarts du simple au triple étaient observables. Chercher à comprendre pourquoi on est élevé sur tel poste et si l'écart se justifie, cela fait progresser. » Sur le sanitaire, les charges du Gaec sont ainsi un peu plus importantes. À la suite de problèmes avec les veaux, l'élevage a choisi de vacciner les vaches contre les diarrhées néonatales des veaux. « En 2010-2011, rajoute Ludovic, le deuxième associé, nous avons eu des gros veaux. Les difficultés aux vêlages ont nécessité l'intervention du vétérinaire. Des mammites graves nous ont fait perdre une demi-douzaine de vaches. L'aire paillée est trop juste. »

De même, posséder en propre une partie de son matériel (semis et travail du sol en particulier) crée des coûts opérationnels supplémentaires. Mais cela répond au souhait d'intervenir rapidement en étant le plus efficace possible. C'est une préoccupation légitime compte tenu de la surface à travailler par les deux associés. « La propriété génère des coûts en plus mais crée des reprises qui n'apparaissent pas dans les coûts de mécanisation », note Sébastien. Conformément à la méthode de l'Institut de l'élevage utilisée par l'AFOCG et le Contrôle laitier de l'Ain, ces derniers ne recouvrent que les frais d'entretien et de réparation.

Malgré la difficulté de l'exercice et les variations des coûts d'un exercice à l'autre, parfois imputables à des hausses ou baisses de coûts unitaires sur les intrants, l'examen des chiffres en groupe a été l'occasion d'échanges fructueux. Ils ont ainsi conforté Sébastien dans l'idée d'installer un système de prérefroidissement du lait. « L'équipement est onéreux, mais il permet de réduire la note d'électricité (moins de 800 €sur la dernière facture annuelle). Il améliore aussi le confort des vaches qui ont de l'eau tiède à disposition. » En réalisant cet investissement, le Gaec a anticipé une mesure qui s'imposera quand le cahier des charges de l'AOC crème et beurre de Bresse (en bonne voie) s'appliquera : il faudra en effet prérefroidir le lait.

« UNE VIGILANCE ACCRUE PORTÉE À L'ALIMENTATION »

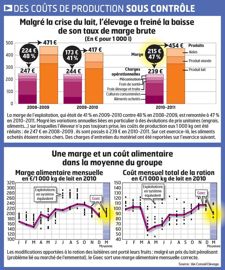

Depuis la formation, une vigilance accrue est apportée à l'alimentation. Pour maîtriser les coûts, des repères ont été fixés. L'hiver sur les laitières, l'objectif est de ne pas dépasser un coût mensuel de ration de 110 €/1 000 kg. En 2010, grâce au suivi réalisé avec le contrôle laitier, ce coût s'est élevé à 93 €/1 000 kg. « Nous gagnons beaucoup sur les céréales autoconsommées et le maïs ensilage. L'objectif est de faire du lait avec du fourrage rentré dans de bonnes conditions et un maximum de 1 600 kg de concentré par vache et par an. Quand la ration est équilibrée et régulière, elles se calent, donnent du lait et ont de bons résultats en reproduction. Pour cela, il faut du stock. »

Depuis l'hiver dernier, chez les petites génisses, une ration mélangée s'est substituée aux floconnets de démarrage et au foin. Elle se compose, selon les disponibilités de l'exploitation, de foin assez mûr découpé au rotocup, de paille, de rumiluz, de céréales aplaties (orge, maïs), de soja-colza, de minéraux, de pulpes et de mélasse. Distribuée matin et soir à volonté, à partir de quinze jours et jusqu'à quatre mois, elle est rationnée par la suite. Les taurillons sont aussi démarrés avec cet aliment complet dont le prix de revient est inférieur à celui de l'aliment du commerce (160 €/t en début d'hiver 2010-2011). Techniquement, la ration mélangée donne satisfaction : « Les génisses ne sont plus gonflées, ont un bon poil et grandissent bien. L'objectif est de les faire vêler plus tôt (27-28 mois contre trois ans antérieurement) dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans qu'elles soient grasses. Avoir des animaux improductifs moins longtemps constitue aussi une façon de réduire les coûts d'élevage ».

Stabiliser les coûts n'est jamais gagné. Entre 2008-2009 et 2009-2010, les frais d'aliments achetés avaient diminué de 17 €/1 000 l (de 74 à 57 €) sous l'effet de plusieurs éléments favorables : baisse du prix unitaire, augmentation de la production par vache (effet dilution), bonne valorisation des fourrages de qualité distribués cet hiver-là. Mais cette année, les aliments sont repartis à la hausse : le soja a pris presque 80 €/t, et le colza est passé de 184 à 280 €/t.

En cassant la routine et les habitudes, la formation maintient une certaine vigilance. « On se rend compte qu'il est possible de gérer différemment ses approvisionnements en consultant, par exemple, des sites internet spécialisés, explique Sébastien. Sur Agrileader par exemple, j'ai trouvé des semences de ray-grass à un prix très intéressant. Il faut veiller toutefois à ce que ces changements ne se fassent pas au détriment de la qualité ultérieure du service, et des relations que nous entretenons avec nos fournisseurs traditionnels. Jusqu'à présent, nous prenons tous nos produits chez les vétérinaires. Quand nous avons besoin d'eux, ils sont toujours là. »

« À TROIS ASSOCIÉS, NOUS POURRIONS PRODUIRE PLUS »

Le Gaec envisage aussi de commander ses tourteaux en 25 t (au lieu de 5 t dans le cadre d'un contrat), quitte à aménager un silo à la ferme. Il se promet également de creuser la question de la fiscalité. « Pendant ma formation, j'ai été interpellé par la situation d'un Gaec qui payait deux fois moins de MSA, avec le même nombre d'associés et le même revenu que nous. Il y aurait la possibilité, une fois tous les dix ans, de faire un mini-exercice, ce qui modifie les écritures comptables », explique Sébastien.

À la recherche d'un troisième associé pour alléger la charge de travail et de capital, le Gaec se prépare à faire plus de lait. Avec la régionalisation de la gestion des quotas, l'élevage pourrait atteindre assez vite les 700 000 l de lait. L'exploitation répond aux critères fixés par le nouveau bassin Sud-Est : Sébastien est encore jeune agriculteur et l'élevage a produit au moins 96 % de sa référence les deux dernières années. « Ici, nous avons la surface pour faire plus de lait. Une partie du maïs grain vendu peut être transformée en maïs ensilage, et l'herbe peut être encore valorisée. Nous pouvons ressemer une dizaine d'hectares de prairies temporaires et produire plus de dérobées. Faire pâturer des parcelles un peu plus lointaines bien qu'accessibles directement depuis les bâtiments, est aussi envisageable ». Au printemps, en conditions de pousse normales, le pâturage tournant et au fil (dans certaines parcelles) est valorisé un mois et demi.

« NOTRE OBJECTIF EST D'INVESTIR RAISONNABLEMENT »

Un projet de transformation et d'extension de la stabulation paillée, de 70 places actuellement, est en cours. Trois hypothèses sont à l'étude. La première consisterait à transformer l'aire paillée, avec aire d'exercice sur caillebotis, en 92 logettes creuses en conservant la salle de traite, une TPA 2 x 7. Elle a été chiffrée à 76 000 €. Mais il n'est pas sûr qu'elle soit adaptée à l'évolution rapide de la production. Le nombre de places disponibles au cornadis ne serait que de soixante-dix.

La seconde idée serait d'aménager et d'agrandir le bâtiment en lui rajoutant sur un côté un second couloir d'alimentation. Il en coûterait 211 000 € pour 120 logettes creuses.

La troisième hypothèse, la plus confortable, serait de construire un bâtiment neuf pour les laitières (100 places minimum) et de regrouper sous l'actuelle stabulation, les génisses et les taries, voire les taurillons dont la production pourrait alors être augmentée. Un temps étudiée, l'idée de construire un bâtiment neuf pour développer cet atelier a été abandonnée. Les coûts à la place (1 500 à 2 000 € par taurillon) sont trop élevés. « Dans tous les cas, un Dac sera posé. La VL est actuellement donnée manuellement au cornadis et à la brouette ».

L'exploitation a-t-elle les moyens de financer ce nouveau bâtiment alors que les annuités de l'actuelle stabu stabulation courent jusqu'en 2016 et qu'il faut tabler sur un coût à la place de 6 500 à 7 000 € par vache (bloc traite compris mais sans stockage). Alors que le prix du lait est reparti à la hausse, les associés du Gaec du Charnay s'interrogent. « Nous avions bien envisagé d'investir dans un bâtiment, mais nous n'avions pas prévu que tout irait aussi vite. En 2008, nous avons aussi beaucoup acheté et renouvelé du matériel : mélangeuse, benne, andaineur, presse, tracteur. » La hausse des effectifs et les risques sanitaires vont sans doute bousculer les plans des deux éleveurs. Peut-être faudra-t-il faire un différé pour l'investissement du bâtiment ? « Notre objectif est d'investir raisonnablement pour conserver la marge, en montant à 8 500 kg par vache, soulignent les deux éleveurs. Dès qu'on fait plus de lait, ça paie, du moins avec les prix actuels. »

ANNE BRÉHIER

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs