La grille interprofessionnelle de Haute-Normandie et la prime de saisonnalité de leur coopérative incitent Jérôme et Nicolas Bauchet à fournir plus de lait en été. En 2009, ils en ont livré 32 % entre juin et septembre et visent les 40 %.

VOILÀ DÉJÀ PLUSIEURS ANNÉES que Jérôme et Nicolas Bauchet pratiquent les vêlages de printemps et d'été. Depuis deux ans, l'encouragement plus marqué de la filière laitière de Haute-Normandie à produire du lait en été les a incités à poursuivre dans cette direction. En 2009, le prix de base interprofessionnel de juin à septembre sans flexibilité était de 318,15 €/1 000 l contre 268 € en octobre, 231 € entre novembre et décembre (NDLR. : il faut aussi resituer les prix de base très bas du quatrième trimestre dans le contexte perturbé de 2009).

« Comme le prix de base est plus élevé en juin qu'en octobre, nous oeuvrons pour des vêlages de mai à juillet. » À cela s'ajoute la prime de saisonnalité octroyée de juin à septembre par la Coopérative laitière de Haute Normandie (CLHN), d'un minimum de 1,26 €/1 000 l pour 28,6 à 29,59 % des livraisons sur cette période à un maximum de 13,86 €/1 000 l pour plus de 34,6 %.

Pour les deux associés, l'exploitation organisée en polyculture- élevage n'empêche pas la bonne réalisation de cette stratégie. Ils moissonnent 120 ha de céréales et de colza auxquels il faut rajouter une activité de battage et de pressage de paille en entreprise.

« Moisson ou pas, la traite et la distribution de la ration sont des tâches à effectuer toute l'année. Les va-et-vient dans la ferme toute la journée facilitent même la surveillance des vêlages. Les vaches prêtes à vêler sont installées dans un herbage à côté du bâtiment », avance Jérôme, en charge du troupeau laitier. Un coût alimentaire supplémentaire en été ne représente pas un obstacle. Les 7,5 ha de pâtures autour du bâtiment sont plus envisagés comme un parcours pour les laitières que comme un apport fourrager véritable. Les vaches sont en ration complète toute l'année.

« LES GÉNISSES SONT NOTRE PRINCIPAL LEVIER »

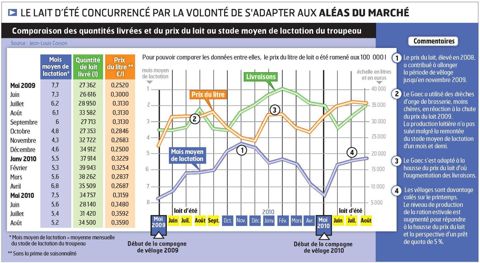

L'an passé, sur l'année civile, les deux frères ont livré 32 % de leur lait entre juin et septembre. Ils se sont appuyés sur les 16 vêlages qui ont eu lieu de mai à août. Dix-huit ont suivi de la mi-septembre au 26 novembre, dont 12 en octobre. Les huit restants pour atteindre 45 vêlages se sont étalés de décembre à février 2010 (voir infographie ci-contre).

Afin d'augmenter ce pourcentage et atteindre 40 % d'ici deux à trois ans, les vêlages de printemps et d'été ont été accentués cette année. Dix vêlages étaient achevés fin juin, 24 autres se sont déroulés en juillet et août, trois étaient attendus fin septembre. « Les génisses sont notre principal levier pour avancer les vêlages au printemps ou en début d'été. »

Avec l'aide de leur vétérinaire, Jean-Louis Cosson, qui suit le troupeau pour mener à bien la reproduction (un forfait de 29 €/femelle vêlée), les deux frères sélectionnent les jeunes femelles aptes à être inséminées en mesurant leur tour de poitrine. Celles à plus de 1,75 m (équivalent à 420-430 kg pour les génisses prim'holsteins) sont retenues. Celles en dessous, car trop jeunes, voient leur insémination différée et deviennent les têtes de lots de la campagne suivante. C'est ce qui s'est produit en 2009 pour six d'entre elles. « Nous les avons désaisonnées en les mettant à la reproduction en juillet à 16-17 mois plutôt que quelques mois plus tôt. » La contention en prairie n'étant pas organisée pour le troupeau laitier, elles n'ont pas été inséminées, mais saillies par un taureau. À leur rentrée en stabulation, en octobre, le vétérinaire a effectué un examen gynécologique pour vérifier qu'elles étaient bien gestantes et établir une date de vêlage. « Si nous ne les avions pas désaisonnées, elles auraient vêlé en hiver, au moment où le prix du lait était bas », argumente Nicolas Bauchet. « Conserver toutes les génisses en un seul lot reviendrait à étaler les vêlages. Ce n'est pas ce qui est recherché avec les génisses », confirme Jean-Louis Cosson.

Le deuxième lot de 16 génisses a été lancé le 27 septembre 2009 en vue, cette fois-ci, de les inséminer. « Cela suppose d'abord de les rentrer en stabulation. C'est pourquoi nous ne les avons pas mises à la reproduction plus tôt. Nous voulons préserver leurs ascendances. »

Le vétérinaire leur conseille de faire porter la surveillance et l'insémination sur deux cycles de trois semaines. Au-delà, un taureau de rattrapage est intégré dans le lot. Ce qui a été fait le 11 novembre 2009. « Deux génisses ont commencé une gestation par ce biais, constate Jean-Louis Cosson. Et d'ajouter : les meilleurs résultats de reproduction sont obtenus quand les efforts de surveillance et d'insémination sont concentrés sur une courte période. » Au final, 22 génisses ont lancé une gestation. « Notre taux de renouvellement relativement élevé (35,6 %) facilite aussi la programmation des vêlages », reconnaît Jérôme. Si les éleveurs et leur vétérinaire peuvent être si précis dans leur présentation de la conduite de la reproduction, c'est qu'ils notent tous les événements sur un planning accroché au mur de leur bureau, y compris les femelles saillies par le taureau (voir ci-après)

« C'est une méthode facile à pratiquer au quotidien, estime Jean- Luc Cosson. Je la préfère à la saisie informatique qui est moins spontanée. Elle donne aussi une vue d'ensemble du troupeau. »

« LES CHALEURS TRÈS SURVEILLÉES PENDANT QUATRE MOIS »

La concentration des efforts sur une courte période est appliquée aussi aux vaches. Fin août 2009, un premier groupage de vêlages a été tenté sur six vaches vêlées en mai. Elles ont reçu une injection de prostaglandine, qui a provoqué l'oestrus de deux d'entre elles, mais sans gestation à la clé. Elles ont donc rejoint les douze autres laitières qui avaient vêlé en juin et juillet. « Nous avons décidé de les mettre à la reproduction le 5 septembre mais, cette fois-ci, sans recours à la prostaglandine, se souvient Nicolas. Les inséminations ont été réalisées après la détection des chaleurs. » Les éleveurs apprécient cette période pour repérer les chaleurs. « Nous focalisons notre observation sur le comportement, essentiellement le chevauchement. Leur navette entre le pâturage et la stabulation est propice à une telle détection. Elles chahutent aussi à la table d'alimentation ou avant la traite. » Sur cette base, onze inséminations artificielles se sont avérées fécondantes entre septembre et novembre. Sur les sept autres, cinq ont été réformées (primipares avec mammites, vaches infécondes), une est morte, la dernière a été « rattrapée » par le taureau.

Un deuxième lot de treize vaches vêlées de la mi-septembre à la fin octobre a été constitué pour être inséminé en novembre et décembre. « La conduite par lots permet de focaliser les observations sur des animaux au préalable identifiés. Cela évite de disperser les efforts de l'éleveur », résume Jean-Louis Cosson.

« Nous interrompons ce travail intensif la veille de Noël, en intégrant un taureau prim'hosltein dans le troupeau, précisent Jérôme et Nicolas. Il rattrape les échecs d'IA et assure la reproduction des laitières vêlées de novembre à février. En contrepartie, comme nous souhaitons pratiquer le maximum d'inséminations artificielles, cela nous oblige à être très vigilants. »

« 2 €/1 000 L DE PRIME LAIT D'ÉTÉ EN 2009 »

L'investissement ne produit pas tout à fait l'effet escompté. Rappelons que pour percevoir la prime de saisonnalité maximale de la CLHN en 2009 (13,68 €/1 000 l), plus de 34,6 % des livraisons devaient être fournis entre juin et septembre. Celles du Gaec se sont élevées à 32 % pour une prime de 6,30 €/1 000 l sur ces quatre mois, soit 2,08 € en moyenne sur 2009. Elle est versée après-coup, en janvier. « Nous obtenons en fait une courbe de livraisons relativement régulière tout au long de l'année, ce qui est l'idéal si toutes les exploitations en avaient une identique. »

Le Gaec est en fait partagé entre deux stratégies : répondre à la demande de leur coopérative et être réactif à la conjoncture laitière en terme de prix du lait et d'allocations provisoires de quotas. Ainsi, la remontée du prix du lait en janvier et février 2010 a incité les associés à produire plus (voir infographie). De même, la perspective d'une attribution de 5 % et une hausse du prix du lait assurée de 31 €/1 000 l au quatrième trimestre ne les encouragent pas à lever le pied cet hiver. À cela s'ajoutent, cette année, 21 000 l de quota à produire en plus (hausse de 2 % et achat de quotas sans terre). « En principe, nous commençons à réformer en octobre, lorsque le prix de base régional diminue. Dans les faits, nous avons tendance à conserver les laitières vêlant de novembre à février, quitte à en vendre certaines “en lait” en fin de campagne. Il faut reconnaître que nous avons du mal à nous en séparer, voulant profiter de la pousse d'herbe de mars-avril mai. » Conséquence : faute de creux de livraisons d'hiver et de début de printemps suffisant, le pourcentage de lait d'été s'en trouve mécaniquement abaissé.

Le cas du Gaec Bauchet n'est pas isolé. La CLHN a conscience que son système de primes pour une collecte globale régulière s'essouffle. Elle réfléchit à un encouragement pour des livraisons régulières à l'échelle de chaque exploitation.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs