Dans les régions intermédiaires où le lait se retrouve en concurrence avec les grandes cultures, le désenchantement d'une partie des récents investisseurs interpelle la filière sur l'avenir de la collecte.

EN CINQ ANS, LE QUOTA MOYEN DES EXPLOITATIONS laitières de Saône-et-Loire a augmenté de 140 000 litres, passant de 260 000 à 400 000 l. Dans le même temps, le nombre de points de collecte chutait de 477 à 346 (- 23 %). Au cours de cette période, des exploitations ont misé sur la production laitière en achetant des droits à produire et en investissant dans des bâtiments et installations de traite. Une façon aussi de se préparer à la fin des quotas en se constituant une base de contractualisation intéressante. Alors que ce pari semble cohérent au vu de la politique laitière mise en place, c'est un certain désenchantement qui s'exprime aujourd'hui dans une partie de ces exploitations. La forte hausse du coût des intrants et le recul du prix du lait sont passés par là. « Le compte n'y est pas, estiment certains éleveurs. Au vu du capital investi et du travail fourni, la rentabilité n'est pas celle qui était escomptée. »

À PEINE PLUS DU SMIC/UMO POUR L'ATELIER LAIT

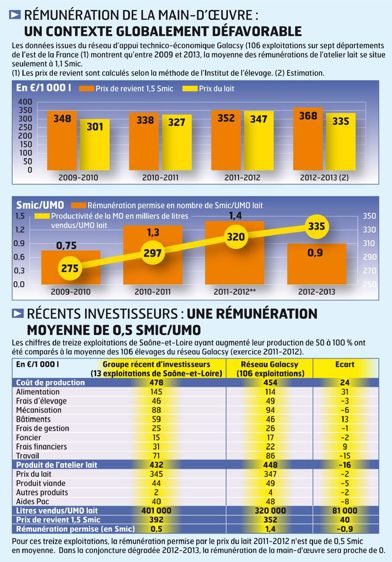

Les données issues de 106 exploitations du réseau d'appui technico-économique Galacsy* confirment qu'entre 2009 et 2013, la moyenne des rémunérations de l'atelier lait se situe à 1,1 Smic. Un niveau peu attractif au regard de l'exigence de la production et compte tenu des revenus tirés des cultures de vente, présentes dans la plupart des exploitations de la région. « Pour la campagne 2012-2013, il manque 33 €/1 000 l pour atteindre 1,5 Smic par UMO, notent Laurent Lefèvre et Denis Chapuis, de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Pour cet exercice-là, compte tenu de la flambée des intrants (du concentré en particulier) et de la baisse du prix du lait, les éleveurs du réseau devront se contenter, en moyenne, d'une rémunération égale à 0,9 Smic. »

Dans ces conditions et alors que la productivité du travail a augmenté de 60 000 l par UMO en quatre ans, soit 22 %, les revenus ne décollent pas. Ce qui suscite du découragement et des questionnements.

+ 50 À 100 % DE LAIT CES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

À l'initiative de quelques producteurs de ce département, treize exploitations de Saône-et-Loire se sont réunies cet hiver pour analyser les difficultés rencontrées. Ces treize fermes ayant pignon sur rue et totalisant dix millions de litres (Ml) de lait (de 335 000 l à 1,7 Ml) exploitent des surfaces de 106 à 606 ha (304 ha en moyenne) avec un nombre d'UMO variant de 2 à 6,5 (3,4 UMO en moyenne), soit 44 plein temps au total. Tous en système lait-céréales, ces « investisseurs pour demain » ont en commun d'avoir augmenté de 50 à 100 % leur production ces cinq dernières années. Ils sont aussi adhérents de l'association laitière Jura-Bresse, une organisation de producteurs qui regroupe des livreurs de Danone et des fromagers de Bourgogne (partenaire du groupe Centurion). L'un des plus gros producteurs du groupe (1,5 Ml de lait sur 407 ha, dont 254 ha de cultures de vente) a augmenté son volume de 600 000 l en deux ans. Cette progression a nécessité l'acquisition d'une troisième stalle de robot et l'intégration de 70 vaches supplémentaires. Il n'y a pas eu, par contre, d'investissement en construction neuve car les bâtiments existants ont pu être agrandis et aménagés. Un coût d'alimentation élevé pèse en revanche sur les résultats.

Un autre membre du groupe, un Gaec issu du regroupement de deux exploitations (1,69 Ml sur 606 ha, dont 150 ha de cultures de vente) a dû recréer un deuxième site en 2008. Les investissements réalisés à une époque où la conjoncture semblait favorable (bâtiment à niches à vaches avec tapis, silos, mélangeuse, télescopique) génèrent aujourd'hui des coûts de matériel et de bâtiments très lourds.

Dans ces treize exploitations, les données économiques ont été collectées et comparées pour l'exercice 2011-2012 à la moyenne des 106 élevages du réseau Galacsy. De ce travail, il ressort d'abord que le coût de production est supérieur de 24 €/1 000 l. Le coût alimentaire, celui de bâtiment et les frais financiers en particulier sont plus importants. « Dans un troupeau en croissance qui n'est pas encore stabilisé et qui recherche de la productivité par animal, l'efficacité alimentaire est dégradée, observe Laurent Lefèvre. Les investissements récents en bâtiment, avec un coût de la place élevée en construction neuve (65-70 € d'amortissement aux 1 000 l, soit le double du montant moyen enregistré dans les élevages Galacsy) ainsi que les frais financiers nécessaires pour accompagner le développement (financement des stocks, des immobilisations, accroissement du fonds de roulement), pèsent sur les charges. »

PROBLÈMES SANITAIRES ET DE QUALITÉ DE LAIT

Parallèlement, les produits de ces exploitations sont moindres (- 16 €/1 000 l). Le prix du lait est inférieur en moyenne de 2 €/1 000 l. Cela traduit des problèmes de qualité générés par l'introduction de nouveaux animaux dans le troupeau et par la conservation de vaches qui auraient dû être réformées. Le produit viande plus faible (- 5 € /1 000 l) reflète un renouvellement qui n'est pas encore en place et une augmentation des incidents sanitaires, cause de mortalité plus élevée. Ces problèmes sanitaires sont principalement liés à l'augmentation des densités animales dans les bâtiments. Le niveau d'aides Pac inférieur de 8 €/1 000 l s'explique par le fait que la croissance de la production dans ces élevages a été réalisée par des achats de quotas. Ce lait ne génère pas d'aides Pac en plus, celles-ci restant sur les exploitations qui demandent la cessation laitière. Amortis en quatre ans, ces achats représentent un coût moyen de 10 €/1 000 l.

Dans ces ateliers à la croissance récente et où les équipements ne sont pas encore optimisés, la dilution de certaines charges fixes (bâtiment, matériel, main-d'oeuvre) est insuffisante pour compenser les surcoûts observés sur les charges opérationnelles et le manque de produit. Ainsi, sur la base d'une rémunération égale à 1,5 Smic, le prix de revient moyen du groupe est de 392 €/1 000 l en 2011-2012, soit 40 € de plus que les exploitations du réseau Galacsy. Sur cet exercice, la rémunération permise par le prix du lait n'est que de 0,5 Smic en moyenne. Dans la conjoncture 2012-2013, cette dernière est égale à 0.

Au-delà des marges de progrès qui existent dans une partie des exploitations du groupe et que les échanges collectifs ont mis en évidence, les membres du groupe Investisseurs pour demain estiment qu'il est indispensable d'intégrer l'évolution des coûts de production dans la fixation du prix du lait. Valoriser les surfaces fourragères (maïs, céréales) à hauteur des surfaces de vente constitue en effet un objectif essentiel pour assurer durablement la production laitière dans les régions céréalières dites « intermédiaires », où la concurrence entre ateliers est aujourd'hui très présente. Ainsi, si on affecte au maïs son coût équivalent grain plutôt que son coût de production (comme le fait l'Institut de l'élevage dans ses études), il faudrait environ 28 €/1 000 l d'augmentation du prix du lait pour compenser le décalage d'attractivité entre ces deux destinations. Ces résultats sont obtenus en retenant les chiffres de 100 q/ha à 18 €/q, et 30 % de maïs dans la SFP. Si l'atelier lait doit cumuler à la fois des contraintes fortes (astreinte, réglementation) et une faible rentabilité, rapidement, le découragement peut conduire à des cessations laitières irréversibles.

ENCOURAGER LA DYNAMIQUE COLLECTIVE

Par ailleurs, l'étude a mis en avant un besoin d'accompagnement des éleveurs pendant la période de développement de cheptel. Alors que les installations et les accroissements significatifs de troupeaux assureront demain l'approvisionnement de la filière laitière régionale, un soutien financier temporaire permettrait aux investisseurs de passer le cap des premières années. Il pourrait être financé par les transformateurs, les pouvoirs publics et la profession. Pour Laurent Boivin, président de l'association Jura-Bresse, la question posée est en effet celle de la capacité de la filière à renouveler les outils de production au coût des bâtiments et du matériel, et au prix des intrants d'aujourd'hui. Valoriser la dynamique collective contribuerait également à maintenir une densité laitière suffisante dans les zones intermédiaires et à amortir le coût des services indispensables à la pérennité des élevages (insémination artificielle, conseil en élevage...). « Le travail mené cet hiver a permis de vérifier que comparer ses chiffres avec d'autres est toujours enrichissant, même quand on est une grosse structure », note Laurent Boivin.

ANNE BRÉHIER

* Près de 400 exploitations disposant d'un historique de cinq ans et suivies par les chambres d'agriculture et de Conseils élevage de Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire, Yonne, Nièvre, Aube et Loiret.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs