Des mesures sont à prendre pour protéger son troupeau contre les pertes directes dues à la diarrhée virale bovine (BVD).

EN LORRAINE, UNE RÉAPPARITION INATTENDUE de la BVD a lieu dans plusieurs secteurs. Les pertes directes sont considérables : mortalités, retours en chaleurs intempestifs, avortements et maladies opportunistes telles que les broncho-pneumonies, diarrhées ou métrites qui profitent de la baisse transitoire de l'immunité. Selon le GDS (Groupe de défense sanitaire) de la Moselle, ces pertes s'élèvent en moyenne à 40 euros par animal présent lors d'un passage viral (soit approximativement le coût de dix ans de vaccination), avec un cas à plus de 90 000 euros dans un cheptel allaitant ! En revanche, certains secteurs qui ont connu autrefois la maladie et où la vaccination des cheptels a été correctement maintenue, sont bien préservés.

Les conséquences les plus graves sont survenues en période de vêlage dans des cheptels vierges de tout contact avec le virus, où aucun animal n'était immunisé ou vacciné. Le virus s'est diffusé sans obstacle, avec des conséquences parfois désespérantes. La naissance de veaux IPI (infecté permanent immunotolérant) l'année prochaine est encore très probable. Ils seront autant de « bombes à virus » et maintiendront la circulation plus ou moins insidieuse de la maladie.

Classiquement, les précautions pour se préserver de la maladie consistent à limiter les contacts avec des cheptels de statut inconnu, à contrôler les animaux à l'introduction par analyse PCR individuelle ou de mélange (technique très fiable, y compris sur les plus jeunes veaux) et à les isoler jusqu'à l'obtention des résultats négatifs. On constate que la plupart des cheptels possédant un atelier d'engraissement dérogatoire sont confrontés un jour ou l'autre à la BVD.

Pour lever un doute sur le statut de son cheptel, une série de sérologies sur différentes catégories d'âges d'animaux ou une analyse par PCR sur un bovin suspecté d'être IPI sont tout à fait fiables. Attention aux croyances d'un autre âge qui consistaient à entretenir un IPI pour « vacciner le cheptel ». Certains en ont payé les conséquences désastreuses sur plusieurs campagnes consécutives. En revanche, la vaccination s'est montrée efficace.

DES CAPACITÉS DÉPASSÉES

Sauf en situation d'urgence, il faut commencer la vaccination avant la période de mise en reproduction pour protéger le foetus. En effet, celui-ci devient IPI si sa mère se trouve non immunisée et rencontre le virus entre 40 et 130 jours de gestation. Il convient d'être scrupuleux sur le matériel utilisé : préférer les seringues automatiques pour limiter la pollution du vaccin par des ponctions multiples, stocker les vaccins au frais, utiliser en quelques heures la totalité du flacon entamé, éviter d'autres vaccinations dans les deux semaines précédentes ou suivantes. Les rappels annuels sont indispensables. Sauf en cas de circulation récente et importante du virus dans le cheptel (en début d'épidémie), la vaccination doit surtout se faire sur les animaux reproducteurs : génisses mises en reproduction, vaches, éventuels taureaux reproducteurs (la protection des veaux et des génisses d'élevage n'est pas indispensable). En début d'épidémie, il est recommandé de vacciner tout le cheptel dès la première année.

Attention, la vaccination peut être insuffisante en présence d'un animal IPI. Il faut toujours combiner une recherche des IPI par analyse de sang sur les moins de trente mois et les mères des IPI détectés. Ces analyses sont partiellement prises en charge par le GDS départemental.

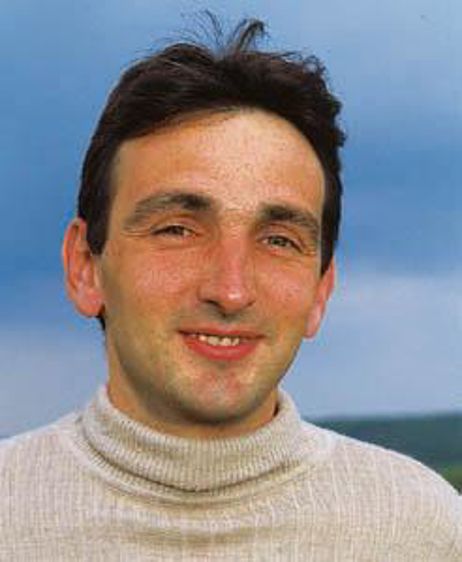

Sauf circulation récente et importante du virus dans le cheptel (en début d'épidémie), la vaccination doit surtout se faire sur les animaux reproducteurs. © WATIER-VISUEL

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026