La consanguinité, indissociable du progrès génétique, tend à augmenter dans les principales races laitières. L’Idele fournit tous les indicateurs aux organismes de sélection qui peuvent donc réagir.

Chaque année depuis 2015, l’Institut de l’élevage (Idele) publie le bilan de la variabilité génétique pour les races laitières et allaitantes. Les organismes de sélection reçoivent ces documents et disposent donc de tous les indicateurs nécessaires pour connaître leur situation et son évolution. Ces bilans se basent sur la généalogie.

« Nous traitons toutes les races de la même manière, sans chercher à les comparer, précise Stéphanie Minéry, ingénieur variabilité génétique et responsable de projets à l’Idele. Nous avons une mission de surveillance des races et ce bilan est financé par le ministère de l’Agriculture. » Pour les neuf races bovines laitières suivies, la généalogie est bien connue sur au moins cinq générations, ce qui garantit un bon niveau de fiabilité.

Une consanguinité élevée dans les grandes races

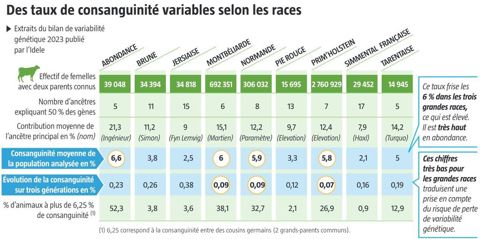

Le bilan 2023 concerne les femelles nées entre 2019 et 2022. Le taux de consanguinité est proche de six pour les trois grandes races, un niveau élevé (voir l’infographie). D’une manière générale, les races internationales sont moins consanguines grâce à l’apport régulier de reproducteurs d’origines différentes. La holstein échappe à cette règle car, depuis des années, tous les pays impliqués dans la sélection utilisent les mêmes origines. La mesure de l’évolution de la consanguinité sur les trois dernières générations permet d’évaluer le travail des entreprises de sélection sur la variabilité génétique. Dans l’idéal, elle devrait être stable. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Mesurer le poids des ancêtres majeurs

Le bilan permet de repérer les ancêtres efficaces, ceux qui ont vraiment marqué la race. Leur nombre tend à baisser sauf pour la simmental où il augmente et pour la normande qui l’a stabilisé. « En sélection, on cherche le progrès génétique ce qui pousse à concentrer les origines en utilisant massivement les meilleurs reproducteurs », explique Stéphanie Minéry. L’insémination artificielle facilite cette pratique. Pour préserver la variabilité génétique, il faut au contraire éviter de recourir à un nombre trop restreint de souches.

Car l’accroissement de la consanguinité va de pair avec une hausse de la fréquence des anomalies génétiques. De plus, la perte de variabilité génétique réduit l’aptitude d’une race à s’adapter dans un environnement qui bouge. Enfin, une consanguinité élevée entraîne une baisse des performances des animaux (production, reproduction, résistance), un phénomène appelé dépression de consanguinité. Un programme est en cours afin de calculer cette dépression pour chaque race (Rumigen).

L’abondance est sur la bonne voie

Dans le détail, le bilan montre que la race abondance se distingue par le taux moyen de consanguinité le plus élevé des races laitières. À 6,6, il est supérieur au niveau attendu chez des cousins germains (6,25). Cette situation s’explique par l’histoire. Après avoir eu recours au croisement, la race a voulu se recentrer sur son noyau pur, ce qui a conduit à se concentrer sur un nombre limité de souches. Des actions ont été mises en place pour contrer cette dérive : augmentation du nombre de taureaux dans le schéma, plafonnement de l’utilisation de chacun, plans d’accouplements, etc. « On constate un ralentissement de la progression du taux de consanguinité depuis 2019 », indique Stéphanie Minéry.

La brune se trouve dans une situation plus favorable grâce à l’accès à des familles de reproducteurs diverses en provenance de l’étranger. De ce fait, onze ancêtres expliquent la moitié des gènes. Cependant, la consanguinité a progressé de 1,87 % en dix ans. La race doit veiller à ne pas déraper.

Des effectifs en hausse pour la jersiaise

La jersiaise présente une particularité unique au sein des races laitières : elle voit ses effectifs augmenter. Ils ont doublé en dix ans. Comme la brune, cette race s’appuie sur des ressources génétiques venant d’autres pays. 15 ancêtres expliquent 50 % des gènes. Sur dix ans, la consanguinité a légèrement augmenté mais elle tend à se stabiliser depuis quelques années.

La montbéliarde affiche un nombre peu élevé de taureaux expliquant la moitié des gènes, seulement six. Les deux premiers, Martien et Debout, en expliquent un quart. Consciente des risques de perte de variabilité génétique, la race a pris des mesures pour enrayer la tendance (lire l’encadré). Et, depuis quelques années, la hausse de la consanguinité a ralenti.

La normande se positionne mieux avec huit ancêtres expliquant la moitié des gènes. La hausse de la consanguinité s’établit à 1,14 % sur dix ans mais la courbe se tasse depuis trois ans, ce qui est positif.

Alerte pour la holstein

Très proche de la holstein, la pie rouge compte de nombreux ancêtres communs avec cette race. La consanguinité moyenne est faible bien qu’elle a augmenté de 1,99 % en dix ans. La tendance se poursuit alors qu’il faudrait viser une stabilisation.

Le niveau de consanguinité moyen s’établit à 5,8 % dans la population holstein et il continue de progresser. Plus d’un quart de la population dépasse le seuil de 6,25 %, ce qui est beaucoup. De nombreux scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme lors de congrès internationaux. Car cette élévation de la consanguinité n’est pas propre à la France. Il semble exister un décalage entre les discours et la réalité des actions, sans doute en raison de la très forte concurrence internationale. Dans les faits, le progrès génétique passe souvent avant la variabilité. « L’UMTeBis (Inrae, Eliance, Idele) travaille avec les organismes de sélection français sur ce sujet. Des actions se mettent en place », rassure Stéphanie Minéry.

La simmental voit ses effectifs se stabiliser. La consanguinité moyenne de la population, déjà faible à 2,1 %, est inférieure à celle de ses parents, ce qui montre une tendance à la baisse. La race se trouve donc dans une situation très favorable sur ce plan.

Enfin, la tarentaise est plus exposée au risque de hausse de la consanguinité en raison de la faiblesse de ses effectifs. Cinq ancêtres expliquent la moitié des gènes. Toutefois, la consanguinité moyenne tend à se stabiliser.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?