AdBlue, SCR, EGR, Fap, Doc… Les solutions visant à réduire les émissions polluantes se sont, ces dernières années, multipliées sur les moteurs. Mais comment fonctionnent-elles ? Et comment améliorer leur efficacité, mieux les entretenir et éviter les pannes ?

Depuis deux décennies, les agriculteurs ont vu arriver sur leurs tracteurs de nouveaux équipements antipollution, installés par les constructeurs en réponse aux normes limitant les émissions nocives pour la santé ou l’environnement.

Ces éléments, souvent jugés comme des contraintes supplémentaires par les exploitants, peuvent entraîner de nouvelles pannes. Leur présence augmente aussi les tarifs, sans amélioration de performances à la clé. Voici donc quelques éléments pour comprendre ce qui justifie la généralisation de ces équipements. Et le respect de certaines procédures d’entretien s’avère aujourd’hui indispensable pour éviter les problèmes techniques à l’usage.

Pourquoi les équipements antipollution sont-ils devenus obligatoires ?

Tout au long du XXe siècle, le développement du moteur diesel a largement participé à la transformation et à la modernisation de nos sociétés, via notamment l’essor de la mécanisation dans le monde agricole. Mais le diesel possède aussi un défaut majeur : l’émission de fumées, avec des impacts forts à la fois sur la santé et sur l’environnement. Dès les années 1990, les gouvernements des pays occidentaux ont donc décidé de réduire cette pollution en s’attaquant principalement à deux grandes familles de rejets nocifs : les particules fines et les NOx. Les particules fines proviennent du gazole non brûlé lors de la combustion dans le moteur. Elles peuvent rester en suspension dans l’air et se révèlent particulièrement agressives pour les poumons avec des effets cancérigènes. La quantité de particules émises diminue si la combustion du carburant est optimisée, notamment en élevant la température du moteur. Les NOx, également appelés oxydes d’azote, sont des molécules produites directement dans le moteur à partir de deux gaz présents dans l’atmosphère : l’azote (N2) et le dioxygène (O2). La synthèse de NOx est favorisée par les températures et la pression élevées lors de la combustion du carburant dans le moteur. Ces oxydes d’azote représentent un risque pour la santé, mais aussi pour l’environnement. C’est donc pour lutter contre ces différents rejets polluants que des normes ont été mises en place pour les moteurs.

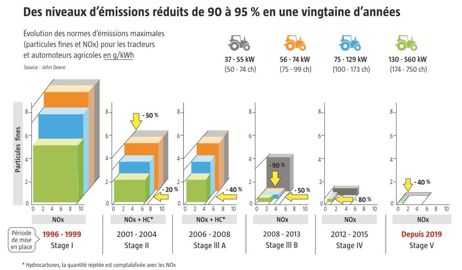

Dénommées Euro dans les secteurs de l’automobile et du poids lourd, les normes concernant la filière agricole s’appellent Stage pour l’Union européenne et Tier aux USA. De 1996 à 1999, les premiers plafonds ont été fixés pour Stage I/Tier1, avec des valeurs différentes selon les catégories de puissance (voir l’infographie ci-dessus). Au fil du temps, les émissions maximales autorisées ont été régulièrement abaissées jusqu’à l’application de la norme Stage V, actuellement en vigueur en Europe. Depuis les premières règles de Stage I à aujourd’hui, les niveaux d’émissions dans l’atmosphère de particules fines et de NOx ont été réduits d’environ 90 à 95 % selon les catégories de tracteurs.

Quelles sont les solutions employées par les constructeurs ?

Au moment de l’introduction de la norme Stage I, les fabricants ont d’abord optimisé le fonctionnement de leur moteur pour réduire la production de particules fines ou de NOx. Des améliorations ont notamment été apportées avec l’injection électronique, la technologie Common Rail, le doublement du nombre de soupapes, ou la généralisation du gazole non routier (GNR). Mais, avec le renforcement des normes, notamment au moment du passage à Stage III, les constructeurs ont eu recours à de nouvelles techniques de traitement des gaz d’échappement, devenues indispensables pour réduire encore les émissions en conservant le même niveau de performances. Voici les principales solutions choisies.

L’utilisation d’AdBlue : cet additif constitué d’eau et d’urée est désormais bien connu des agriculteurs. Il est injecté dans le réseau d’échappement au niveau du catalyseur SCR et agit sur les NOx en les retransformant directement en azote (N2) et en vapeur d’eau, deux gaz inoffensifs pour la santé et l’environnement. Ce principe a été adopté par certaines marques depuis le milieu des années 2000, d’abord sur les tracteurs de plus fortes puissances, avant de se généraliser aux petites et moyennes puissances.

La vanne EGR est un équipement différent choisi par d’autres constructeurs n’employant pas de SCR ni d’AdBlue à l’époque. Le principe ? Faire recirculer une partie des gaz d’échappement dans le réseau d’admission à hauteur de 10 % environ. En appauvrissant ainsi le taux d’oxygène entrant, la température de combustion diminue ce qui réduit la production de NOx.

Le filtre à particules (Fap), parfois dénommé catalyseur de suies, s’est, lui aussi, imposé sur une majeure partie des moteurs récents. Comme son nom l’indique, il piège les particules fines au niveau du réseau d’échappement. Le Fap est généralement conçu dans un bloc en céramique poreux qui ne laisse passer que les gaz et retient les fines poussières. Comme tous les filtres, il finit par se colmater avec le temps et un entretien régulier est nécessaire.

Le Doc est un second filtre qui va agir différemment du Fap. Son rôle consiste à éliminer le monoxyde de carbone (CO), un gaz hautement toxique, dont la teneur dans les fumées d’échappement est également réglementée par les normes Stage et Tier. Le Doc fonctionne à haute température et sert aussi à contrôler les émissions de particules fines.

Quelles sont les procédures à suivre pour éviter les pannes ?

Tous les concessionnaires le reconnaissent : « Depuis l’arrivée de l’AdBlue, des vannes EGR ou des filtres à particules, le nombre d’incidents techniques a augmenté ! » Sur le terrain, cela se traduit parfois par des voyants lumineux qui s’allument, des sondes à changer ou des tracteurs qui fonctionnent en mode dégradé, refusant même parfois de démarrer. Ces pannes ne sont pourtant pas une fatalité et certaines précautions permettent de les réduire. Ne pas négliger, par exemple, les conditions de stockage de l’AdBlue. Il est recommandé de l’entreposer à l’intérieur des bâtiments, jamais en plein soleil car il est sensible aux changements de température et à la lumière. Attention aussi à la date de péremption indiquée sur le bidon : le délai d’utilisation peut être parfois très court. Inutile d’en stocker de trop grosses quantités à l’avance, car si l’AdBlue cristallise, le fonctionnement du moteur est perturbé.

Autre organe à surveiller : le Fap. Ce filtre accumule les suies et particules non brûlées. Les constructeurs ont prévu des phases de régénération pour éliminer les dépôts en les brûlant à haute température. Sur une majorité de modèles, cette procédure s’enclenche automatiquement quand le tracteur fonctionne à plein régime et le moteur est très chaud. C’est la régénération passive. Mais avec un tracteur ou un chargeur télescopique qui en hiver n’évolue que dans la cour de ferme sans être à pleine charge, cette régénération passive n’a jamais lieu et le Fap s’encrasse plus vite. C’est ce qui arrive également en employant un tracteur trop puissant pour le chantier prévu. L’agriculteur doit alors procéder à une régénération active en laissant tourner le moteur à poste fixe plusieurs minutes à plein régime pour que le Fap s’échauffe et s’autonettoie. Respecter cette procédure est indispensable d’autant que le niveau d’encrassement est généralement indiqué sur le tableau de bord. Pour réduire les risques de colmatage, d’autres recommandations sont importantes : utiliser une huile de qualité qui engendre peu de suies, souffler très régulièrement le filtre à air, employer des contenants propres en cas de transfert de GNR, ne jamais utiliser de fioul domestique… Un encrassement rapide du Fap est souvent le signe d’un problème de combustion. Il faut alors surveiller les injecteurs ou la vanne EGR quand le moteur en possède une. «C’est effectivement rageant pour un agriculteur de devoir payer plus cher un matériel pour des équipements qui n’améliorent pas son rendement quotidien, conclut un conseiller machinisme. Mais il faut voir cela comme un saut technologique qui permet de fournir la même puissance que par le passé tout en polluant de dix à vingt fois moins qu’avant. C’est là que se situe le gain en performance même si, matériellement, il n’est pas visible.»

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard