Dans le cadre de son projet d’installation sur l’exploitation familiale, Joël Gord a fait le choix de revenir à l’élevage laitier dans des installations neuves laissant une large place à la robotisation.

Dans le climat ambiant, le projet d’installation de Joël Gord est suffisamment rare pour ne pas être mis en avant. Entre Forez et monts du Lyonnais (450 mètres d’altitude), le jeune éleveur a choisi, en 2020, de rejoindre ses parents et son frère sur l’exploitation allaitante familiale en recréant de toutes pièces un élevage laitier. Ce faisant, il n’a pas hésité à investir dans une stabulation neuve et l’automatisation. « Le choix du lait est d’abord une question d’affinités, précise l’éleveur de 26 ans. Au lycée agricole, j’ai effectué tous mes stages en élevages laitiers, puis j’ai fait quelques remplacements et travaillé pendant deux ans et demi en tant que salarié dans des exploitations laitières. Cette option apparaissait aussi plus sécurisante financièrement, avec des entrées de trésorerie plus régulières que la vente de broutards. Enfin, la création du troupeau laitier a aussi été l’opportunité pour ma mère de passer du statut de conjointe collaboratrice à celui d’associée. »

Pour concrétiser son projet, Joël a saisi l’occasion d’une reprise d’exploitation à seulement 1,5 km de la ferme familiale : un troupeau de 30 montbéliardes entre 7 000 et 7 500 litres de lait et une trentaine d’hectares, associés à un droit à produire de 310 000 litres de lait livrés chez Sodiaal. La coopérative lui accordera une rallonge de 300 000 litres, avec cinq ans pour produire le volume alloué.

Joël va d’abord louer et travailler dans les bâtiments du cédant, le temps de construire la nouvelle stabulation sur le site d’exploitation familiale. Ce sont les associés qui vont concevoir les plans, en s’appuyant sur les critères techniques relevés dans la presse agricole, les visites d’exploitations et les conseils des fournisseurs. Les travaux vont débuter au mois d’août 2021, pour une mise en service fin novembre 2022. Coût total : 778 000 €, moins une aide de 185 000 € obtenue via un dossier PCAE. « Nous avons eu la chance d’investir avant la hausse des taux d’intérêt et la flambée du prix des matériaux de construction. L’idée était de bâtir pour le long terme, dans un bâtiment fonctionnel où le troupeau peut être géré par une personne seule, avec un temps de travail raisonnable. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de la traite robotisée pour plus de confort, mais aussi en prévision du départ à la retraite de nos parents. » Autre spécificité : le choix de l’ossature bois de la société Roiné. Une option déjà retenue pour la stabulation des vaches allaitantes. « Le bois offre un cadre de travail plus chaleureux, sans surcoût par rapport à la charpente métallique », estime Joël. Côté travaux, les éleveurs vont activement participer à la maçonnerie et prendre en charge l’aménagement intérieur, de la pose des bardages à la plomberie. Cette part d’auto-construction représente une économie estimée entre 25 000 € et 40 000 € dont une partie sera réinvestie pour la conception d’une dalle bétonnée extérieure et d’un silo.

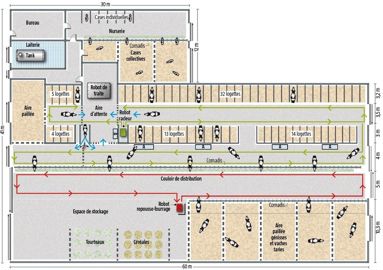

Ainsi, la stabulation compte 65 places en logettes équipées de tapis, paillées (1,5 kg/jour) et nettoyées manuellement deux fois par jour pour un troupeau conduit en zéro pâturage. Elle prévoit par ailleurs 50 places en aire paillée pour les génisses, les vaches taries et les soins. Les couloirs d’exercice en béton sont raclés jusqu’à 23 fois toutes les 24 heures par un robot racleur (33 000 €).

La ventilation assurée par un filet brise-vent mobile

Celui-ci déverse le lisier dans une préfosse de 4 m3 qui s’écoule ensuite par gravité vers la fosse en béton de 1 200 m3 située à 50 mètres. De la même manière, un robot repousse la ration à l’auge 10 fois par jour, selon un parcours guidé par des câbles fixés dans le béton. Il s’agit du modèle Optiduo (Delaval) conçu avec une vis frontale qui permet également de remélanger la ration, « c’est d’autant plus important avec une ration contenant de l’enrubannage en brins longs qui génère du tri à l’auge », souligne l’éleveur.

Le nombre important de translucides en toiture laisse une impression de luminosité agréable lorsque l’on pénètre dans le bâtiment en hiver. Cela va à l’encontre d’une tendance qui vise à les limiter pour prévenir le phénomène d’effet de serre lors de fortes chaleurs. La ventilation est assurée par de larges portes coulissantes en pignon et un filet brise-vent mobile le long du pan opposé aux vents dominants, avec un décrochage de toiture où deux faîtières pour l’évacuation de l’air en hauteur. En revanche, face aux vents dominants (nord-ouest), au-dessus des génisses, le bardage est constitué de planches mises bord à bord : le bois étant un matériau vivant, il se contracte par temps sec et laisse passer de l’air. Il s’agit néanmoins d’un point de vigilance concernant la circulation latérale de l’air sous un bâtiment de grande largeur où la densité animale est amenée à augmenter.

Trois heures et demie d’astreinte pour une personne

Le troupeau compte aujourd’hui en moyenne 47 vaches traites par le robot Delaval VMS 301. En plus des cellules et de la détection de chaleurs, celui-ci analyse en routine la progestérone dans des prélèvements de lait individuels jusqu’à confirmation de gestation : « Grâce à ce dispositif, les vaches à cellules peuvent être traitées plus rapidement, les chaleurs sont détectées 24 à 48 heures à l’avance et il n’y a plus besoin de programmer d’échographies. Cela veut dire moins de contentions et moins de stress au quotidien. » Dans ces conditions, les associés évaluent le travail d’astreinte à deux heures le matin et un peu moins d’une heure et demie le soir pour une personne seule.

Actuellement, la conception de la circulation au robot assure une fréquentation moyenne de 2,6 traites/jour. Le troupeau est bien calé à 31 kg de lait, avec une ration de base comprenant 20 kg bruts de maïs ensilage + 13 kg d’ensilage d’herbe + 8 kg d’enrubannage + 2 kg de maïs grain + 1 kg de tourteau de soja + 5 kg de céréales Aliplus (céréales traitées pour un gain de 5 points de MAT) et une consommation moyenne au robot de 1,5 kg de soja + 2 kg de maïs grain. Ainsi, la mise en route de la stabulation s’accompagne d’un gain de productivité laitière (9 500 litres/vache), soit 410 000 litres de lait livrés en 2023 (veaux élevés au lait entier) et 520 000 litres prévus en 2024. L’objectif est de poursuivre la croissance du troupeau par renouvellement interne jusqu’à 60 vaches.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard