EN 2013, DOMINIQUE DODARD ET LUC GARNIER ONT FAIT APPEL À UN JEUNE INSTALLATEUR POUR AMÉNAGER UN PLAIN-PIED ENTRE LA SALLE DE TRAITE ET LA LAITERIE ET POSER UN PONT-LEVIS.

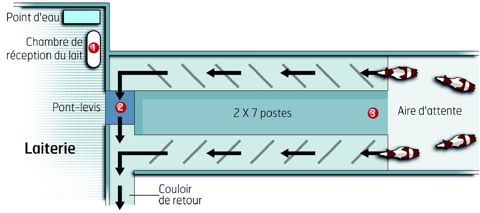

A 47 ANS ET 55 ANS, DOMINIQUE DODARD ET LUC GARNIER aspirent à un meilleur confort de travail. Pour eux, logiquement, l'un des postes clés à améliorer est la traite. Dominique, qui en a la responsabilité, trait dans une salle conçue il y a trente ans. « Mon père et moi avons construit, en 1985, une 2 x 5 postes avec décrochage automatique et 2 x 2 autres postes possibles, mais avec un accès à la fosse par un escalier, explique Luc. C'est ce qui se faisait à l'époque, mais c'est dangereux et fatigant. » L'escalier est raide et devient glissant quand les antidérapants sont usés et non remplacés. Le transport des pots à lait n'est pas aisé. En 2013, ils décident de franchir le pas et sollicitent leur marque de machine à traire pour un passage de plain-pied entre la fosse et la laiterie. Celle-ci étant collée à la salle de traite et au même niveau que la fosse, il suffit d'agrandir l'ouverture de la porte. C'est d'ailleurs la seule maçonnerie qui a été effectuée. « Nous souhaitions ajouter 2 x 2 postes pour produire plus en 2014. Nous voulions en profiter pour améliorer nos conditions de travail », déclare Luc.

« NOUS AVONS FAIT JOUER LA CONCURRENCE »

Le concessionnaire de la marque établit un devis à 35 000 € pour le plain-pied et les changements qu'il occasionne, mais aussi pour les 4 postes supplémentaires, et de nouveaux plateaux de lavage et griffes. Le jugeant trop élevé, Dominique et Luc contactent Gaëtan Locret, un jeune entrepreneur spécialisé en installations de traite, à 5 km de leur ferme. À l'époque, il n'est concessionnaire d'aucune marque (voir p. 62). Lui propose 18 000 €, en rachetant la chambre de réception en verre du lait et avec un pont-levis d'occasion. « 5 500 € reviennent au plain-pied », précise-t-il. « Alors que nous pensions abandonner notre projet, ce montant nous a décidés », affirment les éleveurs. Les travaux sont réalisés en une semaine, avec quatre intervenants le jour des branchements. « Il n'y a pas eu d'interruption de traite. Ce jour-là, celle du matin a été avancée et celle du soir reculée. » Le contrôle de la machine à traire effectué dans la foulée est satisfaisant.

CLAIRE HUE

1.Chambre de réception du lait remplacée. Avant, la chambre de réception du lait en verre était installée dans la fosse de la salle de traite. À la verticale, le bocal se vidangeait par en dessous, exigeant un creux de 5 à 10 cm de profondeur du sol et une canalisation d'évacuation en dessous, ce qui représente une contrainte en cas de déplacement. Après, une partie du couloir de retour des vaches a été cassée pour la transformation en plain-pied, obligeant à déplacer la chambre de réception. Le bocal de verre est remplacé par une chambre de réception en Inox à l'horizontale, évitant ainsi de creuser le sol de la laiterie. Les arrivée et sortie du lait et celles d'eau de nettoyage sont sur le même côté. © C.H.

2.Deux arches créées Le lactoduc et la canalisation de lavage forment chacun une boucle. Leurs deux extrémités sont du même côté de la salle de traite (voir). Juste après le pont-levis, elles se séparent. L'une se dirige vers le fond de la salle de traite... © C.H.

... L'autre extrémité du lactoduc part à la verticale pour former deux arches, plutôt carrées. Elles rejoignent le second quai. C'est une autre modification de l'installation de traite. © C.H.

3.Lactoduc conservé mais recalé Comme le diamètre de 70 mm du lactoduc et la puissance de la pompe à vide sont suffisants pour un bon écoulement du lait, la tuyauterie qui longe les quais de traite et l'aire d'attente est conservée. L'ajout de 2 x 2 postes, l'installation des arches (voir 1) et la pose de la chambre de réception dans la laiterie obligent à modifier sa pente pour respecter le minimum de 1,5 %. Ce recalage se fait en tenant compte du placement des sondes de décrochage qui demandent au moins 15 cm entre le quai et le lactoduc. © C.H.

Cette sonde de décrochage a juste la place d'être posée. C'est le point le plus haut du lactoduc. © C.H.

Alléger le poids du pont-levis Ses arceaux de sécurité de chaque côté sont ôtés. Pour éviter d'éventuelles chutes ou fuites de vaches, ils sont remplacés par deux barres fixes à 1,95 m du sol. 1. Côté laiterie, la barre est fixée sur le mur de la salle de traite. 2. Côté fosse, il s'agit d'un arceau « maison » dont une extrémité est fixée sur le muret de la fosse. 3. Son arrondi est stabilisé par une barre verticale qui est boulonnée sur une poutre de la salle de traite. 4. L'autre extrémité est fixée sur une seconde barre verticale posée spécialement à cet effet. © C.H.

Un pont-levis à ressorts De chaque côté du pont-levis long de 1,30 m, deux ressorts sont coulés dans une gaine plastique amovible. Pour qu'il reste facile à lever et à baisser, il faut les retendre de temps en temps. © C.H.

Un blocage simple Ce blocage mécanique de sécurité permet de maintenir le pont-levis en hauteur. Les associés ne l'ont pas supprimé mais Gaëtan Locret, l'installateur, constate que les utilisateurs généralement l'enlèvent pour avoir les deux mains libres. Il le déconseille. © C.H.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs