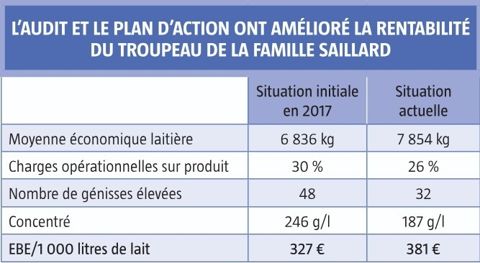

Quand, en 2018, dans le cadre de la démarche Agrilean, le Gaec Saillard a passé au crible tous les postes de son exploitation, pourtant déjà performante, des leviers d’amélioration ont encore émergé, entre autres la réduction du nombre de génisses élevées et celle des concentrés.

À 650 mètres d’altitude, sur le premier plateau du massif jurassien, la famille Saillard exploite 154 ha de terres fertiles mais caillouteuses. L’essentiel de la surface est consacré au troupeau montbéliard (65 vaches inscrites) et à la production de lait AOP comté (524 000 litres vendus par an). Les vaches de réforme sont engraissées. Alors que la maîtrise, voire la réduction des coûts des concentrés, et du renouvellement en particulier, peut sembler a priori plus difficile dans un territoire d’élevage, le travail engagé à la suite de l’audit Agrilean sur l’exploitation a montré que des leviers existaient pour faire mieux.

L’EXPLOITATION

- À Valempoulières, dans le Jura

- Gaec Saillard entre époux avec une salariée, leur fille

- SAU : 154 ha, dont 134 ha d’herbe et 20 ha de céréales à paille

- 65 montbéliardes pour 524 000 l de lait comté-morbier AOP vendus/an avec des vêlages étalés sur l’année

- Moyenne contrôle laitier (mai 2024-mai 2025) : 8 543 kg de lait à 39,5 TB et 34,3 TP

- Chargement 0,82 UGB/ha

La démarche Agrilean de la ferme a été engagée volontairement en 2018.

À l’époque, Jean-François Saillard était déjà en Gaec avec sa femme Patricia et un salarié (que sa fille Océane a remplacé depuis deux ans). La structure était la même qu’aujourd’hui : 154 ha, dont 134 ha d’herbe et une vingtaine d’hectares de céréales, avec comme objectif aucun achat de paille. Les vaches étaient logées dans une stabulation logettes paillées avec une traite par l’arrière (TPA) de 2x6 places. Depuis, une fosse à lisier enterrée de 1 000 m3 ainsi qu’un séparateur de phases ont été rajoutés. « J’ai toujours eu un objectif d’efficience économique et d’autonomie alimentaire, souligne l’éleveur. Techniquement, je pensais être performant, mais la démarche Agrilean m’a interpellé : s’il existe une marge de progrès, autant l’exploiter. » D’où l’idée de passer au crible avec les techniciens et le conseiller de l’exploitation, tous les postes de charges et de produits de l’exploitation pour améliorer la rentabilité du troupeau.

Un audit réalisé en une journée

Réalisé sur une journée conjointement par les techniciens de Cerfrance, Eva Jura (conseil élevage) et la chambre d’agriculture, l’audit a confirmé que, dans l’élevage déjà bien géré, il existait encore des marges de progrès, en particulier au niveau de la distribution des concentrés et de l’élevage des génisses. Un plan d’action a été élaboré avec des objectifs précis : réduire le taux d’élevage en élevant vingt génisses de moins chaque année (-12 UGB), diminuer les quantités de concentrés donnés aux vaches pendant la période de pâturage (printemps, été, automne) en valorisant le fort potentiel des prairies.

« Il m’a fallu du temps pour m’approprier les chiffres et remettre en cause certaines de mes pratiques, confesse Jean-François Saillard. Pour un sélectionneur montbéliard qui aime élever ses animaux et les bichonner, c’était un challenge. J’y suis allé progressivement, en tâtonnant. » À l’époque, pour un troupeau constitué d’une soixantaine de montbéliardes, 48 génisses étaient élevées chaque année. Sur les meilleures femelles, des accouplements dirigés étaient réalisés avec parfois des transplantations embryonnaires. Des génisses étaient vendues à l’export. Le taux d’élevage élevé avait un coût en travail, fourrage et capacité de bâtiment. Aujourd’hui, grâce au génotypage utilisé dans l’élevage depuis plus de dix ans, un tri des génisses est opéré dès le sevrage. Après une baisse à 25 génisses, le nombre d’animaux élevés est remonté à 32 en 2025. « C’est une sécurité, pointe l’éleveur. Et puis, alors que les prix s’envolent, on aurait tort de s’en priver. »

Depuis cinq ans, Jean-François Saillard a avancé la date du premier vêlage de 32-33 mois à 26-27 mois en moyenne. C’est un âge jeune en race montbéliarde et dans le système foin-lait-comté. Le niveau de prix du lait AOP actuel l’encourage à poursuivre dans cette voie. « Sur l’exploitation, avec les prix du lait actuels, 770 € les 1 000 litres en 2024, une vache atteint son équilibre économique dès lors qu’elle a effectué 0,4 lactation [1]. Sur sa carrière, la vache de notre troupeau la plus rentable nous a rapporté 50 000 € net à 12 ans. En cours de 9e lactation, elle dépasse actuellement les 110 000 kg de lait produit. Le vêlage précoce a un impact immédiat sur la rentabilité. »

Améliorer la productivité et la qualité des prairies

Parallèlement aux actions engagées sur le troupeau, le Gaec s’est efforcé d’améliorer la qualité et la productivité de ses prairies, ce qui a permis d’arrêter la VL de production au printemps et de réduire la quantité de concentré distribuée. Initialement de 246 g/l de lait en 2017, elle est tombée à 187 g/l, bien en deçà des niveaux observés dans les exploitations comparables Cerfrance Alliance comtoise (240 g/l).

Auparavant retournées tous les dix ans, les prairies sont désormais renouvelées tous les quatre ou cinq ans, ce qui contribue à la qualité et à la quantité des fourrages récoltés. Pour permettre aux vaches d’accéder au pâturage dans de bonnes conditions, des chemins en enrobé ont été aménagés. Les laitières sont lâchées début avril après les coups de froid. En 2025, la mise à l’herbe s’est effectuée dans des conditions assez sèches idéales. Le pâturage tournant opéré à 80 % sur des prairies temporaires de mélange (parcelle de 2-3 ha) se fait avec un fil déplacé deux fois par jour. Les vaches ont de l’herbe fraîche matin et soir. Il n’y a pas de prés spécifiques pour la nuit. La première fauche des refus est réalisée mi-mai. Le soir, les vaches ont un peu de foin à leur disposition pour le leste digestif (2 kg par jour en moyenne). Ce travail a payé. Au contrôle du 20 avril dernier, les vaches produisaient 28,1 kg de lait à 38,5 de TB et 34,9 de TP avec 3 kg de céréales et une VL 26 distribuée au Dac, soit 107 g/l. « 21,5 kg de lait étaient produits par l’herbe », se félicite l’éleveur.

Les associés du Gaec se sont également penchés sur la valorisation de leurs effluents. En 2019, une fosse à lisier enterrée de 1 000 m3 a été construite sous un nouveau hangar et un séparateur de phases a été installé. L’investissement réalisé (360 000 €, dont 50 000 € pour le séparateur, le tout subventionné à hauteur de 51 000 €) permet d’accroître la capacité de stockage des effluents à huit mois, et de les valoriser au maximum. « La partie claire, le purin, constitue un engrais starter que nous utilisons selon les conditions météo sur les première, deuxième, troisième, voire quatrième coupes, précise Jean-François Saillard. Sans fibre, elle ne salit pas l’herbe et ne bouche pas les buses. Aucun engrais minéral azoté n’est épandu aujourd’hui sur les prés. »

L’hiver 2019-2020, une remorque mélangeuse a été achetée (46 000 €), ce qui permet, l’hiver, de mélanger les différentes coupes de foin et de regain (séchés en grange) en les pesant précisément. « Avant, on disait que les vaches mangeaient entre 15 et 16 kg de fourrage. Aujourd’hui, on sait qu’elles en consomment 20 kg. La ration est très homogène. » Deux gros aimants posés sur les palmes de la mélangeuse neutralisent tout corps étranger, ce qui sécurise la santé des vaches.

Satisfait du chemin parcouru, l’éleveur jurassien estime aujourd’hui qu’Agrilean est essentiel pour une première analyse des performances de l’exploitation. « L’audit permet d’expertiser la situation, préalable à une modification ou non de ses pratiques », note-t-il. Avec les outils complémentaires qui font leur apparition, il est sûrement possible d’aller encore plus loin. Le conseil en élevage Eva Jura propose ainsi de mesurer la rentabilité du troupeau et de chacune des vaches. Dans l’outil Efficow, le technicien saisit le prix et la grille de paie du lait, le nombre et le prix de vente des animaux, les niveaux de cellules et de mammites cliniques, les données de reproduction (nombre IA par IA fécondante, IVV…), les charges fixes. Les diagnostics CAP’2ER et RSE, réalisés par la chambre agriculture et Cerfrance, constituent également d’autres dispositifs pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de son système de production. À chaque étape de l’exploitation, il est utile de se poser les bonnes questions.

À 55 ans, Jean-François Saillard commence lui-même à s’interroger sur la transmission de la ferme à sa fille. « Il faut penser à la charge de travail, aux investissements à anticiper. »

(1) Contre plus d’une lactation en moyenne dans les élevages suivis par Eva Jura (synthèse Efficow).

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »