Prolonger la vie d’une prairie temporaire, redynamiser une prairie permanente ou encore réparer une prairie dégradée répondent aux objectifs du sursemis. Mais il sera toujours préférable de gérer la prairie en amont pour éviter de recourir à cette opération.

Cliquez pour lancer la vidéo réalisée par Arvalis-Institut du végétal en partenariat avec Semences de France.

Le sursemis consiste à introduire une ou plusieurs espèces prairiales (graminées, légumineuses…) dans une prairie sans détruire totalement la flore existante, pour améliorer sa productivité et/ou sa qualité, sans interruption de production. C’est une technique légère à mettre en œuvre dont la réussite dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la mise en contact des graines avec le sol et la maîtrise de la compétition entre les plantules et les espèces déjà présentes.

"Ouvrir" le couvert

Le sursemis nécessite la présence d’espaces libres suffisants pour que la graine puisse germer et la plantule se développer. Avant toute intervention, un pâturage ras ou une fauche est à réaliser afin d’intervenir sur une végétation inférieure à 5 cm de hauteur.

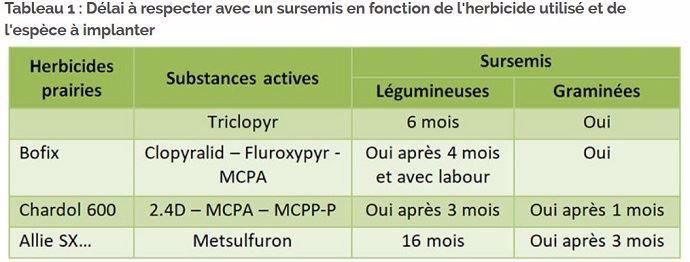

Un désherbage sélectif est conseillé si les vivaces (rumex, chardons, renoncules, pissenlits…) sont trop nombreuses, ce qui augmente également le taux de sol libre (10-15 % minimum). Mais il existe un risque de rémanence des herbicides, notamment pour tous les produits à base de sulfonylurée qui interdisent quasi systématiquement le sursemis de légumineuses (tableau 1).

Nécessité d’une installation rapide

Le sol doit être frais, mais ressuyé en surface, et suffisamment réchauffé, avec des températures douces, pour une germination et une levée rapide des graines. Un sursemis de début de printemps (mars à début avril) est envisageable mais augmente le risque de concurrence avec la végétation en place ; ce qui peut être très pénalisant pour le développement des jeunes plantules.

Un sursemis de fin d’été (15 août - 15 septembre) bénéficiera d’une végétation en place moins agressive et de sols chauds. L’hygrométrie du sol sera cependant le facteur limitant. Le semis ne doit pas être trop tardif afin que les espèces implantées soient suffisamment développées (4-5 feuilles pour les graminées, 3 feuilles pour le trèfle blanc) au moment des premières gelées.

Dans un contexte de forte concurrence avec la végétation en place, la réussite du sursemis passe par le choix d’espèces et de variétés "agressives", à installation rapide. Pour des parcelles destinées au pâturage, le ray-grass anglais et le trèfle blanc sont ainsi à privilégier. Pour des parcelles destinées à la fauche, le ray grass hybride, le brome et le trèfle violet seront mieux adaptés.

Un centimètre de profondeur maximum

Plusieurs types de semoirs peuvent être utilisés. Dans tous les cas, il est impératif de respecter une profondeur de semis ne dépassant pas un centimètre du fait de la petite taille des graines fourragères et donc de leurs faibles réserves nutritionnelles.

Le semoir à céréales classique, en relevant les socs ou en repoussant les descentes, permet de réaliser un semis à la volée après un léger hersage ayant créé de la terre fine en surface.

Un semoir spécifique de sursemis combine plusieurs opérations : griffage de la prairie (éléments de herse étrille), ouverture du couvert (disques ou socs), dépose de la graine, enfouissement (herse peigne) et rappuyage (rouleau). Ces semoirs sont performants mais nécessitent un réglage précis. Ils ne travaillent que la ligne de semis et réduisent donc les risques de levée des mauvaises herbes. Du fait de leur coût d’achat élevé, ils sont le plus souvent utilisés en Cuma ou en prestation de service (ETA).

Le semoir centrifuge distributeur d’anti-limace, monté ou non sur herses de prairies ou herses étrilles, conduit très souvent à un dosage et une répartition des graines assez aléatoires. Il est utilisable pour un sursemis de légumineuses mais reste déconseillé avec les graminées (semences plus légères très sensibles au vent).

La dose de semis préconisée pour le sursemis est proche de celle d’un ressemis en sol nu : elle varie de 20 à 25 kg/ha pour les graminées, en pur ou en association, et de 3 à 5 kg par ha pour le sursemis de trèfle blanc seul.

Le coût des différents itinéraires techniques suivant le matériel employé se situe entre 25 et 45 €/ha, hors semences (brochure « Sursemis des prairies »).

Un rappuyage indispensable

Une des clés du succès est de rappuyer juste après le semis pour favoriser le contact terre/graine. La graine bénéficie ainsi au mieux de l’humidité résiduelle. Cette opération peut être réalisée à l’aide d’un rouleau de type "cultipacker", "crosskillette" ou, mieux encore, par le passage d’animaux avec un fort niveau de chargement instantané (15 à 20 ares/UGB).

Lors de l’installation et du développement des jeunes plantules, il convient de limiter la concurrence de la végétation en place : rythme d’exploitation rapide de la parcelle (pâturage, fauche précoce), absence de fertilisation azotée dans les mois qui précédent ou qui suivent le sursemis, etc.

La rénovation d’une prairie par un sursemis nécessite d’avoir bien repéré, au préalable, les causes de la dégradation et de réunir certaines conditions. Par la suite, la mise en œuvre de pratiques adaptées (chargement, fertilisation, mode d’exploitation, assainissement…) garantira la pérennité et la productivité de la prairie.

Une concession perd la carte Fendt, une armada de tracteurs part aux enchères

Des tracteurs canadiens à la conquête de la France et de l’Europe

Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches

Simon Huet : « Je gagne plus d'argent à être autonome qu'à être en bio »

« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »

Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone

Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?

Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe

« Je vends mes broutards 20 à 25 centimes plus chers grâce aux marchés aux bestiaux »

Reprendre le contrôle sur les troupeaux à haut niveau cellulaire