La crise laitière a décidé le gouvernement allemand à annoncer, en décembre 2009, le détail d'un plan d'aides à ses producteurs de lait. Ce plan essentiellement financé par le budget fédéral, repose sur une prime à la vache de 21€ par tête et une prime à l'herbe de 37 €/ ha. Les éleveurs se partageront, à ce titre, 198 M€ en 2010 et 188 M€ en 2011 pour respecter la règle de Bruxelles, qui autorise un maximum de 15 000 € d'aides directes sur deux ans. Au cours de l'année, les éleveurs toucheront encore leur part des 350 M€ d'aides exceptionnelles octroyées par l'Union européenne fin 2010, soit 61 M€. Comme tous leurs autres collègues, ils pourront postuler pour émarger à une enveloppe de 50 M€ de bonifications d'intérêts et à une aide à leur régime d'assurance accidents. « Le différentiel de prix du lait payé en France et en Allemagne était de 35 € aux 1 000 l en 2009. Ces aides le ramènent à 15 € », calcule cet observateur du marché allemand.

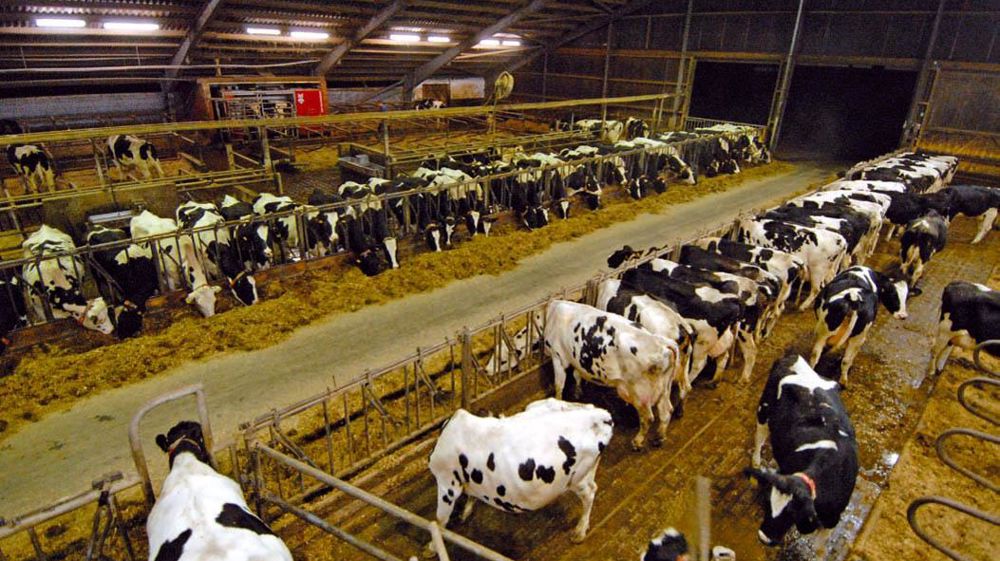

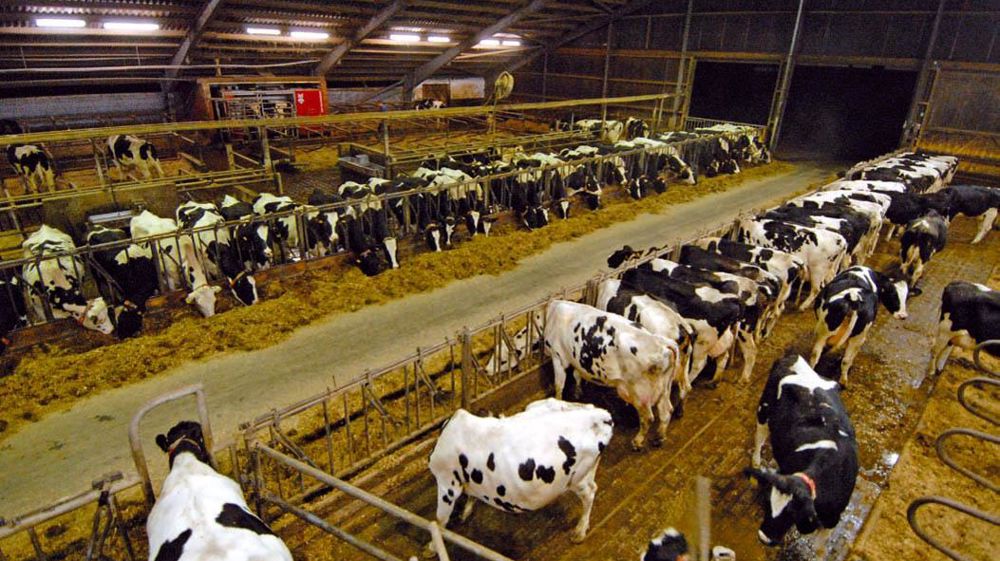

Pour le gouvernement, ce plan doit répondre aux difficultés immédiates du secteur laitier. Il est mis en doute par le service économique de la chambre d'agriculture de Basse-Saxe qui estime que cet argent suffira seulement à retarder un peu la disparition inéluctable, d'ici à dix ans, de la moitié des quelque 96 000 éleveurs encore en activité en 2009. Cette analyse est confortée sur le terrain par les ateliers qui ont décidé de se moderniser et de s'agrandir. Leurs investissements sont aidés par l'UE au titre du développement rural et cofinancés par chaque land. Celui de Saxe dans l'est du pays, par exemple, participe à l'effort à 25 %. Près de Dresde, un élevage va dépenser 4 M€ pour loger et traire 900 vaches. Il sera subventionné à hauteur de 1,5 M€, soit 40 %, le minimum prévu. Un jeune agriculteur en zone défavorisée est éligible au taux maximum de 60 %. Depuis 2007, année de démarrage de ce programme, les éleveurs saxons ont ainsi eu accès à quelque 34 M€. Les guichets sont ouverts jusqu'à fin 2013.

« Une sortie honorable pour ceux qui arrêtent »

« Cette politique basée sur le soutien des exploitations dynamiques et une volonté de produire le litrage maximum doit nous interroger », estime cet éleveur français qui se rend régulièrement outre-Rhin. « La fin des quotas est programmée dans cinq ans. C'est le temps qu'il reste à la France pour faire la restructuration que les autres pays ont étalée sur plusieurs années. La France a préféré faire du social plutôt que de l'économie. En Allemagne, le quota négociable est un poids financier pour les acheteurs, mais il propose une sortie honorable de la production à ceux qui souhaitent s'arrêter. Les acquéreurs se rattrapent en produisant plus, ce qui leur permet de diminuer leurs frais fixes. Il n'y a qu'à voir 2009. L'Allemagne a grosso modo produit en plus ce que la France a produit en moins. »

KONRAD RICHTER

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs