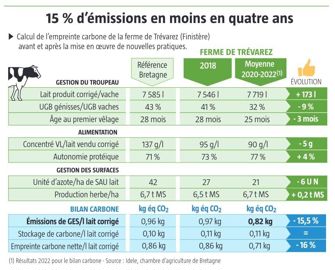

La ferme expérimentale de Trévarez a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 15 % en quatre ans, en jouant à la fois sur la ration, l’âge au vêlage, et l’agronomie. L’objectif est de fournir des pistes éprouvées aux éleveurs.

Décarboner la filière laitière impose d’agir au niveau des élevages car c’est de là que proviennent 80 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Les bovins produisent naturellement du méthane entérique (CH4) et continueront de le faire. L’utilisation d’énergie fossile émet aussi du gaz carbonique (CO2) quand la gestion des déjections conduit à dégager de l’oxyde nitreux (N2O), un autre puissant GES.

Divers programmes sont mis en place pour comprendre et mesurer la dynamique des émissions des élevages laitiers afin d’identifier des pistes pour les réduire. Ainsi, le projet Méthane 2030 évalue le potentiel de baisse des émissions de méthane entérique des élevages bovins à 50 %. On peut y parvenir en s’appuyant sur des compléments alimentaires (-30 %), des modifications de la ration (-10 à -15 %), la génétique (-10 %) et la conduite du troupeau (-5 à -10 %). Des recherches sont encore nécessaires avant que les éleveurs puissent disposer de tous ces outils en routine.

Tester toutes les pistes sur le terrain

Cependant, certaines voies d’amélioration ont été identifiées depuis longtemps. La ferme expérimentale de Trévarez (Finistère) les a mises en pratique depuis 2018 dans le cadre d’un projet de ferme bas carbone. Il est conduit par la chambre d’agriculture de Bretagne et l’Idele. Tous les leviers disponibles ont été mis en œuvre afin de réduire les émissions d’une part, et de favoriser le stockage du carbone d’autre part. En quatre ans, l’empreinte carbone nette (émissions – fixation) est passée de 0,86 à 0,71 kg eq. CO2/l lait corrigé. Dans le détail, les émissions ont baissé de 15 % et le stockage est resté stable. Cette expérimentation grandeur nature vise à donner un mode d’emploi sans risque aux éleveurs souhaitant améliorer leur bilan carbone.

Pour parvenir à ces résultats, les responsables du projet ont joué sur tous les tableaux : réduction du nombre d’animaux improductifs, augmentation de la productivité et de l’autonomie, utilisation d’additifs alimentaires. L’expérimentation a été conduite en maintenant un objectif de production laitière à 8 000 kg/vache/an.

Limiter les périodes improductives

En lactation ou pas, les bovins émettent tous du méthane entérique pris en compte dans le calcul du bilan carbone ramené au volume de lait produit. On peut donc améliorer ce bilan en augmentant le poids des animaux productifs par rapport à ceux qui ne le sont pas. Dans cette logique, les expérimentateurs ont cherché à diminuer l’âge au premier vêlage des génisses et à limiter leur nombre. Ces deux objectifs vont de pair. À Trévarez, les vêlages sont groupés sur deux périodes de 2-3 mois, au printemps (35 % des naissances) ou à l’automne.

Les génisses holsteins peuvent être inséminées lorsque leur poids atteint au moins 380 kg. Leur conduite a été optimisée afin de maximiser la croissance sur toute la phase d’élevage. Vide sanitaire systématique entre les lots, réalisation d’analyses en cas de diarrhées, mesures de biosécurité, etc., cet ensemble de précautions a permis de faire passer le poids au sevrage de 85 à 102 kg, à l’âge de 75 jours.

Entre 4 et 6 mois, les génisses ont reçu une ration sèche avec un concentré composé de féverole ou tourteau de colza et de granulé d’orge ou de blé. Elles en ont consommé en moyenne 3,5 kg/jour, soit une augmentation de 100 kg/tête sur la période. Le poids moyen à 6 mois est ainsi passé de 176 à 202 kg. Les pesées permettent d’ajuster l’alimentation. À 15 mois, la balance affiche en moyenne 400 kg contre 368 auparavant. Le taux de réussite à l’insémination s’établit à 64 %. Le nombre de génisses élevées a été limité à 45 par an au maximum. Toutes les décalées ne pouvant pas vêler à 2 ans ont été vendues.

Un impact bénéfique sur le travail

Au final en 2022, les génisses ont vêlé à 24,4 mois, soit un gain de 2,3 mois en quatre ans. Elles ont consommé 700 kg de MS de fourrages en moins entre la naissance et l’âge de 2 ans. Ce fourrage se compose en majorité d’herbe (80 %) avec plus de 400 jours au pâturage. Les 500 kg de concentré consommés en 24 mois n’ont pas fait exploser le coût alimentaire. Cette nouvelle conduite permet aussi de maîtriser la charge de travail du fait de la réduction de l’effectif et d’une phase lactée simplifiée. Les veaux ont reçu du lait yoghourt pendant deux mois, à raison de 6 l, une fois par jour.

Ces génisses ont bien démarré leur lactation, même si une légère baisse de production a été observée sur les cinquante premiers jours. Elle s’explique par la suppression du concentré de production plus que par l’âge des animaux.

En effet, les rations des vaches ont également été revues dans l’objectif de réduire les émissions de GES. Depuis 2019, la complémentation se limite à du tourteau de colza. La part d’herbe dans la ration est passée de 33 % en 2018 à 44 % en 2022.

Améliorer l’autonomie protéique

De plus, l’idée de faire pâturer des prairies riches en légumineuses pour économiser du correcteur azoté a été testée durant trois ans. Un lot de vingt vaches a pâturé cinq heures par jour des parcelles composées de 40 à 66 % de légumineuses (entre 17 et 22 % de MAT) durant trois mois en été. Elles recevaient également 11 kg d’ensilage de maïs, 5 kg d’ensilage d’herbe et 2,4 à 2,9 kg de tourteau de colza. Elles ont été comparées à un lot équivalent de vaches restant dans le bâtiment avec une ration composée de 16 kg d’ensilage de maïs, 4 kg d’ensilage d’herbe et 4,2 kg de tourteau de colza.

Ce changement de régime s’avère neutre sur la production laitière (écart de 0 à -2 kg) et les taux. Il affecte peu l’empreinte carbone et le coût alimentaire mais améliore l’autonomie protéique.

Autre piste testée sur la ration, le remplacement de l’ensilage de maïs classique distribué à volonté par 5 kg d’ensilage de maïs épi. Les vaches recevaient aussi 5 kg de MS d’ensilage d’herbe dans le premier lot et ce même fourrage à volonté dans le second. Cette conduite n’a pas permis de réduire l’empreinte carbone. En effet, l’augmentation de la part d’ensilage d’herbe a dégradé l’ingestion (-3,6 à 5 kg de MS par vache) et donc la production laitière (-6,5 kg/vache/jour) (1).

Enfin, des additifs alimentaires ont été testés. L’un, à base d’algues, n’a permis aucune baisse des émissions de méthane entérique. Pourtant, la littérature scientifique montre des réductions pouvant aller jusqu’à 23 % de méthane émis en moins par vache et par jour. Un autre produit, le Bovaer, s’est révélé plus efficace, entraînant une réduction des émissions de méthane de 4,6 % kg de lait corrigé. Là encore, la littérature est plus optimiste avec des baisses affichées de 16 % /vache/jour.

Sur le plan agronomique, les émissions de GES proviennent d’abord de la gestion des effluents et des engrais minéraux. À Trévarez, les efforts se sont concentrés sur la réduction de la fertilisation minérale.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »