Les éleveurs de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne auront à leur disposition dès le printemps un nouvel indicateur de cétose subclinique, élaboré pour améliorer le pilotage du tarissement et du début de lactation.

LA CÉTOSE A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA PRODUCTION, les performances de reproduction et la santé des vaches laitières. Pour rappel, la cétose, ou acétonémie, fait suite à un amaigrissement excessif. Le risque est particulièrement prégnant chez les hautes productrices et en début de lactation, à un moment où la capacité d'ingestion est réduite. Afin de couvrir ses besoins élevés après la mise-bas, la vache puise alors dans ses réserves graisseuses pour synthétiser de l'énergie au niveau de son foie. Mais ce phénomène naturel et inévitable exige un apport suffisant de glucose dans l'alimentation. Dans le cas contraire, des triglycérides s'accumulent dans le foie et sont éliminés en excès dans le sang sous la forme de corps cétoniques.

La prévention de ce dysfonctionnement métabolique passe donc par la maîtrise des apports énergétiques en début de lactation, mais aussi par la stimulation de l'ingestion via une conduite alimentaire adaptée en fin de lactation et au tarissement.

25 % DES ANIMAUX ATTEINTS, POUR UN COÛT DE 330 €/VL

En effet, la première des préventions consiste à ne pas avoir de vaches trop grasses au moment de la mise-bas (note d'état corporel supérieure à 3). Dès lors, on comprend bien l'intérêt d'identifier rapidement l'apparition de la maladie et d'estimer sa prévalence dans le troupeau pour corriger les pratiques d'élevage à risque : 25 % des animaux atteints, pour un coût de 330 €/VL. Mais si les symptômes de la cétose sont bien connus (haleine à l'odeur de pomme, bouses sèches et perte d'appétit, avec des conséquences directes sur la production et la reproduction), la détection de sa forme subclinique passe par le dosage des corps cétoniques dans le sang. Ils sont au nombre de trois : l'acéto-acétate, l'acétone et le béta-hydroxybutyrate (BHB ou ß-OH). « La méthode de référence pour diagnostiquer ce trouble est le dosage du BHB dans le sang à l'aide du lecteur FreeStyle Optium (voir encadré), car c'est le corps cétonique le plus abondant et le plus stable. Grâce à ce dosage, on peut diagnostiquer l'apparition de la forme subclinique au-delà d'un seuil de 1,2 mmol/litre », explique Loïc Commun, docteur vétérinaire, maître de conférence et coordinateur de l'équipe de médecine des populations à VetAgro Sup, l'école vétérinaire de Lyon.

Déceler la cétose à ce stade présente un réel intérêt, car différentes études font état d'une baisse de production de 2 kg de lait/vache/jour dès que la concentration en BHB dans le sang atteint 1,4 mmol/l, mais aussi d'un recul de la réussite en première insémination de - 3 % jusqu'à - 35 %, et donc d'une augmentation de l'intervalle vêlage-IA fécondante de vingt-deux jours en moyenne. « En plus de ces paramètres imputables au déficit énergétique, toute une série de troubles sont favorisés », rappelle le praticien. Les risques de déplacement de caillette sont multipliés par 3, les métrites par 1,7, les rétentions placentaires par 1,5, les boiteries par 2, les mammites cliniques par 1,6... « Le coût de la cétose subclinique chez la vache laitière est évalué à 330 €. Le plus grave est que ce trouble concerne en moyenne 25 % des animaux. »

C'est pourquoi la Fidocl (contrôle laitier Rhône-Alpes-Auvergne) a mis au point, grâce à l'expertise scientifique de l'école vétérinaire de Lyon, un indicateur de cétose subclinique en routine à partir de la lecture du spectre Mir (moyen infrarouge) des échantillons de lait prélevés mensuellement. Avantage : le spectre est obtenu en une fraction de seconde.

Pour rappel, c'est le spectre Mir, traduit en données chiffrées par un modèle mathématique, qui permet d'obtenir les données classiques (TB, TP, urée...) et offre des perspectives de détection d'autres critères d'intérêt (composition en acides gras, acidose...) « Cette approche s'appuie sur le principe qu'une modification de l'état de l'animal a des répercussions sur la composition du lait. »

UN OUTIL D'OBSERVATION À L'ÉCHELLE DU TROUPEAU

Ainsi, des prélèvements de sang ont été réalisés pendant deux ans sur 1 600 vaches en début de lactation, issues de 160 élevages. Ceci a permis aux praticiens de classer les animaux en deux catégories : atteints ou non de cétose, et d'identifier le profil Mir de leurs échantillons de lait pour mettre au point cet indicateur appelé Idec (indicateur de déficit énergétique et de cétose). Ce travail réalisé sur les différentes races présentes dans la grande région permet ainsi de proposer l'Idec à l'ensemble des éleveurs, mais aussi d'avoir une vision de la prévalence de la cétose : 27,6 % des vaches holsteins ont présenté une teneur en BHB supérieure à 1,2 mmol/l, 16,1 % des montbéliardes, 11,3 % des tarines et 11 % des abondances. « En ce qui concerne la race holstein, nous retrouvons l'ordre de grandeur d'un quart des vaches atteintes, ce qui confirme qu'il y a bien un lien avec le niveau de production. Mais il est intéressant d'observer que des laitières en système tout herbe à 4 000 l de lait font aussi de la cétose lorsque la ration est mal réglée », explique Loïc Commun.

Reste maintenant à valider la méthode pour des analyses de masse en laboratoire, c'est-à-dire calibrer les machines et délivrer des informations claires pouvant être valorisées par les éleveurs. « L'Idec sera mis en service au printemps et d'ici à l'automne, nous préciserons s'il faut faire l'analyse pendant soixante ou soixante-dix jours sur tous les animaux, ou si un échantillon représentatif suffit », explique Éric Bertrand, responsable R & D de Fidocl.

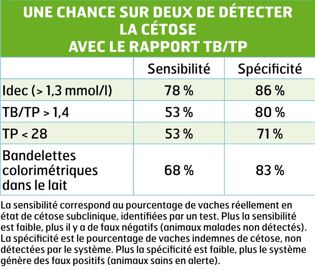

Pour finir, Loïc Commun rappelle que le modèle de prédiction de la cétose subclinique à partir du spectre Mir n'est pas fiable à 100 % (voir tableau page précédente) : « Il génère des faux positifs et des faux négatifs, précise-t-il. Dès lors, si une alerte individuelle doit amener à renforcer l'observation de l'animal, il est déconseillé, et même très dangereux, de valoriser les résultats de ces tests par des traitements individuels, car l'état cétosique peut être la conséquence d'un autre problème comme, par exemple, une infection du pied qui empêche l'animal de se nourrir ou un retournement de caillette. Il faut donc retenir que l'Idec est un indicateur pertinent à l'échelle du troupeau.Le diagnostic individuel reste l'apanage du vétérinaire après un examen clinique. »

JÉROME PEZON

Le dépistage de la cétose subclinique permet d'évaluer la pertinence des pratiques d'alimentation lors des périodes d'élevage à risque et de repérer des animaux en situation de sous-alimentation. © WATIER-VISUEL

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité