L'Inra de Lusignan (Vienne) a démontré que le pâturage d'une céréale d'automne permet d'avancer de six semaines la date de mise à l'herbe du troupeau, tout en conservant de bonnes performances laitières.

L'IDÉE DE FAIRE PÂTURER DU TRITICALE PAR DES ANIMAUX N'EST PAS NOUVELLE.

Dans des zones de semi-montagne, par exemple, cette technique est déjà pratiquée par quelques éleveurs d'ovins. Avec des vaches laitières, en revanche, elle est peu répandue. Pourtant, l'Inra de Lusignan a démontré que ces animaux peuvent aussi pâturer des céréales d'automne. Le principal avantage de cette pratique est d'avancer la date de mise à l'herbe du troupeau laitier. En 2005, un premier essai a été réalisé. L'objectif des chercheurs était de savoir si les vaches laitières consommeraient ce fourrage. À la fin du mois d'octobre, une parcelle de triticale a donc été semée, et vers mars-avril, les vaches laitières ont été lâchées. Résultat : les animaux ont très bien consommé ce fourrage. « De la même façon qu'un ray-grass, déclare Jean-Claude Émile, directeur de l'unité fourrage et environnement à l'Inra de Lusignan. Seulement, nous avions semé trop tard la céréale et la date du pâturage était bien trop tardive. »

NI AZOTE NI TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE

En 2006, un second essai a alors été conduit. Cette fois-ci, le triticale a été semé un mois plus tôt, à la fin septembre. Comme l'année précédente, il n'a reçu ni apport d'azote ni traitement phytosanitaire. Le protocole de recherche a consisté à comparer deux lots de douze vaches en milieu de lactation. Le principe est de leur faire pâturer le triticale, un lot après l'autre durant une période de vingt et un jours.

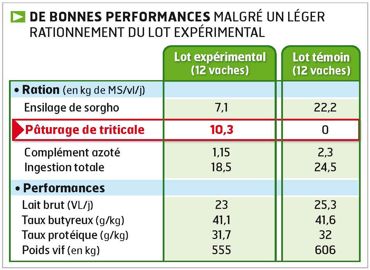

Le lot expérimental pâturait le triticale pendant six heures par jour, avec un apport complémentaire de 7 kg de MS d'ensilage de sorgho en stabulation. « À cette époque, nous disposions seulement de ce fourrage conservé à la station. Il a la même valeur qu'un ensilage de maïs. Ces vaches recevaient également un tourteau de soja tanné à hauteur de 1,15 kg par vache et par jour. » Pour comparer les résultats, le lot témoin recevait de l'ensilage de sorgho à volonté, complémenté par 2,3 kg d'aliment azoté.

Cet essai a démontré qu'il est possible d'obtenir de bonnes performances zootechniques en faisant pâturer une céréale d'automne à des vaches laitières (voir le tableau ci-contre). Ceci, alors que le lot expérimental a subi une légère restriction alimentaire en ensilage de sorgho. « En effet, ces animaux n'étaient pas totalement nourris à volonté, contrairement au lot témoin qui a consommé plus de 22 kg par vache et par jour de ce fourrage. Durant cet essai, nous avons sous-estimé le niveau d'ingestion du sorgho, ce qui a restreint le lot expérimental et a rendu les comparaisons difficiles. Cependant, les taux protéiques n'indiquent pas une trop forte sous-alimentation du lot pâturant le triticale. » Malgré tout, ces vaches ont produit, en moyenne, 23 kg de lait/VL/j, soit un peu moins de 2 kg de lait par jour que le lot témoin.

S'ADAPTER À LA MÉTÉO ET SÉCURISER L'ALIMENTATION

Le principal avantage de cette technique est d'avoir permis de faire pâturer le troupeau six semaines plus tôt. « En plus d'une mise à l'herbe plus précoce, cette technique a induit des économies d'eau et d'énergie, comparée à l'implantation d'un maïs-ensilage. Ici, cette culture est souvent irriguée. »

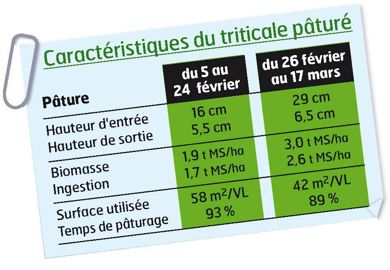

L'introduction d'une culture céréalière peut aussi s'avérer utile dans un assolement à base de prairies. Cet usage mixte, pâture plus moisson, permet d'en minimiser les conséquences sur l'organisation du parcellaire. La conduite du triticale sans protection phytosanitaire représente également un avantage environnemental et financier. Seul un apport d'azote a été réalisé après le pâturage. Durant l'essai, le pâturage s'est étalé du 5 février au 17 mars. Chaque jour, le fil avant était déplacé et la quantité d'herbe offerte atteignait 8 kg de matière sèche par vache et par jour. La hauteur d'herbe a varié de 13 cm à près de 30 cm à l'entrée dans la parcelle, et la hauteur de sortie moyenne s'élevait à 6 cm. Avec une ingestion de 10,3 kg de MS par vache laitière et par jour, ce fourrage s'est révélé d'excellente qualité en termes de digestibilité (82 %) et de teneur en matière azotée (17 % de MAT). Les vaches manifestaient une forte motivation au pâturage. Par exemple, elles pâturaient pendant plus de 90 % de leur temps de présence dans la parcelle, avec une vitesse d'ingestion moyenne de 32 g de matière sèche par minute. Signalons que de fortes pluies ont perturbé la circulation des animaux sur un sol peu portant et ont amplifié l'effet de piétinement. « Le protocole de recherche nous imposait de sortir les vaches quelle que soit la météo. Dans des conditions d'élevage classiques, le pâturage à temps partiel présente l'avantage de s'adapter aux mauvaises conditions climatiques et sécurise l'alimentation du troupeau. » Ici, le rendement en grains des repousses a donc été fortement pénalisé : 25,5 q/ha, soit près de moitié moins que le lot témoin non pâturé. Un semis direct de la céréale aurait sans doute permis de minimiser ces effets négatifs. Le fait que cette céréale n'ait reçu ni engrais azoté ni traitement phytosanitaire explique aussi la baisse importante de rendement en grains. Pour lutter contre les adventices, le pâturage des animaux a permis le nettoyage de la parcelle.

NICOLAS LOUIS

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026