Le Gaec de L’Orée du bois est en train de tourner la page à plus de dix ans de galère de paratuberculose. Il a utilisé la palette d’outils de lutte qui s’est enrichie au fil des années. Le dernier est l’indicateur génétique de résistance à la maladie.

Le Gaec de L’Orée du bois respire. Le souci de la paratuberculose s’éloigne mais la vigilance reste de mise. « Dans les années 2010, nous avions le triste privilège de faire partie des élevages bretons les plus contaminés », se souvient Marie-Laure Duros, associée avec son conjoint Cyril. La maladie est détectée en 2011 après des avortements et des pertes de vaches. « Nous avons mis en place les conseils de prévention du GDS de Bretagne [NDLR : groupement de défense sanitaire, désormais avec Innoval] : séparation du veau de la mère à la naissance, poudre de lait aux nouveau-nés, cloisons de bois entre adultes et jeunes pour éviter tout contact, arrêt de l’épandage du lisier sur les prairies pâturées, etc. »

Recrudescence après un stress

La situation s’améliore au bout de deux ans d’efforts mais, en 2014, c’est la dégringolade. « En deux mois, nous avons perdu dix vaches sur les 140 déjà présentes à l’époque. Des sérologies ont alors été effectuées sur l’ensemble du cheptel, complétées par des analyses de bouses. Leur résultat a identifié la moitié des vaches comme étant positives. » Sans doute l’abandon de la salle de traite pour un roto a-t-il stressé les laitières et provoqué la résurgence de la maladie, en l’amplifiant.

Le couple ne peut évidemment pas se séparer de 50 % de ses vaches, au risque de compromettre la pérennité de l’entreprise. En lien avec le GDS de Bretagne, il décide d’en réformer 30 et de mettre fin à l’atelier de 60 veaux de boucherie.

L’effet bénéfique de la vaccination

« Nous supposons que la paratuberculose est entrée dans l’élevage par les jeunes mâles, tous achetés. Nous n’appliquions malheureusement pas à cette époque les mesures de biosécurité contre les contaminations croisées », indique Marie-Laure. Couplée au maintien des mesures préventives, c’est la vaccination des génisses âgées de 1 à 4 mois entre 2014 et 2021 qui a été la porte de sortie de la maladie, selon l’éleveuse. Elle a représenté un coût de 20 € par animal vacciné (ce qui équivaudrait à 30 € aujourd’hui).

« Attention, intervient Yvonnick Dando, conseiller technique Santé Innoval pour la moitié est du Morbihan, ici comme ailleurs, même si les animaux n’expriment plus les symptômes de la paratuberculose, cela ne signifie pas que l’élevage est assaini, mais que les conditions sont réunies pour qu’elle soit présente à bas bruit. »

La vaccination n’a pas été lancée à partir d’une simple ordonnance vétérinaire. Il a fallu obtenir l’autorisation de la direction départementale de la protection des populations à partir d’une demande conjointe du vétérinaire sanitaire de l’élevage et du vétérinaire du GDS. « Nous étions neuf élevages bretons à bénéficier de cette autorisation », se souvient l’éleveuse. Cette règle est toujours d’actualité. « L’injection du vaccin provoque une réaction cutanée qui s’apparente à celle résultant du dépistage de la tuberculose bovine, c’est pourquoi les élevages doivent demander une autorisation et être identifiés. On ne peut pas la généraliser à l’ensemble des élevages contaminés par la paratuberculose », explique Yvonnick Dando.

Parallèlement, le Gaec de L’Orée du bois s’est scrupuleusement soumis au suivi semestriel puis annuel du GDS, à savoir une analyse sérologique des bovins et des prélèvements de bouses dans l’élevage. « Les femelles les plus atteintes étaient inséminées avec des taureaux à viande pour ne pas perpétuer leur descendance », explique Marie-Laure Duros.

Depuis 2023, l’élevage est suivi par des prélèvements de fèces dans l’environnement. « Il donne un statut favorable de l’élevage vis-à-vis de la paratuberculose », indique le conseiller Santé Innoval.

Participation à la recherche de gènes de résistance

Persuadée que la paratuberculose ne résulte pas seulement d’une contamination entre animaux et par l’environnement de l’élevage, mais aussi d’une transmission entre la mère et sa descendance, Marie-Laure tient, dès 2011, un arbre généalogique des mères et filles dépistées positives à la maladie. On savait qu’elle pouvait avoir lieu in utero. Quelques années plus tard, les travaux de recherche du consortium Paradigm (1) sur des gènes de résistance à la paratuberculose en races holstein et normande démontrent l’influence génétique (L’Éleveur laitier de décembre 2021 et mai 2024). Ils s’appuient sur les élevages en plan « paratub’ » animé par les GDS.

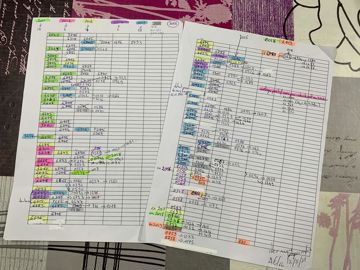

Logiquement, le Gaec de L’Orée du bois entre dans le dispositif, cela d’autant plus qu’il génotype ses femelles depuis 2015. Elles ont alimenté la base des holsteins génotypées et contribué à la constitution d’un indicateur génétique de résistance à la paratuberculose défini en 4 classes : très sensible, sensible, résistant, très résistant. « En mai 2021, sur les 174 résultats de génotypage, 16 femelles sont identifiées très sensibles et 18 sensibles », indique Olivier Roze, conseiller en renouvellement génétique à Innoval.

Prévention pour les femelles génotypées « très sensibles »

Le Gaec maintient depuis le génotypage des génisses qui naissent chaque année. Sur les 35 génotypées en 2024, aucune n’est classée très sensible. Deux se révèlent sensibles (détails dans l’infographie). En charge des accouplements et après concertation avec Innoval, Cyril Duros utilise depuis 2022 le caractère dit « très résistant » des taureaux étiquetés RPTB sur ce profil de femelles. L’indicateur est publié depuis avril 2022 par les entreprises de sélection pour la race holstein et depuis avril 2024 pour la race normande.

En amont, les taureaux détectés très sensibles sont écartés des schémas de sélection. « Je ne perds pas de vue les autres critères de sélection, dit-il. Il faut trouver le bon équilibre entre amélioration du potentiel du troupeau et gestion de la maladie. » Visiblement, ça marche. L’Isu est passé de 130 points en 2019 à 168 points en 2024. En plus de laitières en bien meilleure santé, la production a progressé de 1 520 kg brut par vache en neuf ans : 10 246 kg contre 8 624 kg en 2016. Les éleveurs n’ont pas calculé le coût de la maladie dans leur élevage sur dix ans, mais Innoval l’estime entre 32 et 95 € par vache selon le niveau de contamination de l’élevage.

(1) Participent au consortium Paradigm : les GDS France et Ouest, les entreprises de sélection via Allice, l’Inrae, Oniris et Apis-Gène.

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

« Objectif doublement du poids de naissance à 56 jours de vie »

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Quatre étapes pour transmettre ses moyens de production