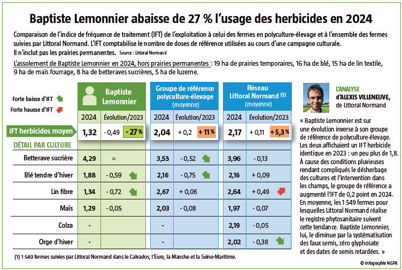

Les prairies temporaires et la luzerne représentent 35 % de la surface que cultive Baptiste Lemonnier. Les intercultures pâturées l’hiver contribuent également à exercer une pression sur les mauvaises herbes.

«Il est difficile de se séparer totalement des pesticides mais il faut trouver des solutions pour les diminuer. Ils sont nocifs pour ma santé et pour l’environnement », estime Baptiste Lemonnier. À 10 km des célèbres falaises d’Étretat, l’éleveur haut-normand conduit ses 90 ha en polyculture-élevage. Il a signé en 2023 quatre mesures agro-environnementales (MAE) dont une pour la réduction des phytos.

En 2025, et les trois années suivantes, il doit atteindre en moyenne 1,3 d’indice de fréquence de traitements herbicides, dit aussi IFT herbicides, et 2,3 IFT fongicides + insecticides. Ces MAE font partie du dispositif de protection du bassin d’alimentation du captage d’Yport, géré par Le Havre Seine Métropole. L’éleveur reçoit un total d’environ 18 000 € pour les quatre MAE.. Sur les 70 ha cultivés, la rotation est variée car, à l’image des exploitations laitières de Seine-Maritime, il sème du lin textile et des betteraves sucrières en plus des classiques blé et maïs fourrage.

Ray-grass : le fléau des céréales

Avec 35 % de la surface emblavée, les prairies temporaires y ont également une large place. « En dix ans, j’ai augmenté leur surface de 14 à 15 ha : 8 ha d’associations graminées + légumineuses et 5 à 6 ha de luzerne. J’ai semé fin août 6 ha de luzerne qui remplaceront les 5 ha qui vont être cassés en avril. Ils ont été implantés en 2021. C’était une première. » L’éleveur a progressivement diminué la part de maïs ensilage dans la ration des vaches au profit de l’herbe, qu’elle soit ensilée ou pâturée. Les vaches en lactation ont en effet accès aux 25 paddocks dix mois sur douze. « À l’origine, je souhaitais enrichir en bêta-carotène et en acides gras poly-insaturés le lait, qui est à 80 % transformé en crème. Ce surcroît de prairies dans la rotation est aujourd’hui un très bon levier pour réduire les herbicides et lutter contre le ray-grass dans les céréales, qui est devenu un fléau. »

La luzerne contre les mauvaises herbes

La graminée, de plus en plus résistante à une destruction chimique, d’une part, et la prochaine interdiction d’herbicides racinaires (prosulfocarbe et flufénacet) pour lutter contre, d’autre part, obligent à explorer des alternatives. C’est dans ce contexte que Baptiste Lemonnier a choisi une parcelle infestée de ray-grass pour la nouvelle luzerne. Elle a été semée après trois à quatre passages d’outils à disques et à dents, technique de faux semis connue pour favoriser la germination des adventices et leur destruction. « Je n’utilise pas le glyphosate pour la finaliser », précise-t-il. Il espère que la légumineuse, à la pousse puissante, étouffera la graminée. Le 5 mars, jour du reportage, le ray-grass était haut de 20 à 30 cm tandis que la légumineuse était au stade de post-levée. « Il a été broyé à 5 cm de haut quelques jours après pour permettre à la luzerne d’accéder à la lumière et de se développer. Si c’est nécessaire, un deuxième broyage sera fait. »

Travail du sol plutôt que désherbage chimique

Alexis Villeneuve, qui accompagne les adhérents de Littoral Normand à la réduction des pesticides, valide sa stratégie. « Installées pour trois à quatre ans, les prairies temporaires permettent de diminuer progressivement le stock de graines d’adventices, indique-t-il. Les trois quarts meurent la première année. Il faut un peu plus de temps pour le quart restant. » Obligatoire en Seine-Maritime, la couverture des sols l’hiver exerce également une pression sur la levée des mauvaises herbes. Après la même technique de faux semis que celle de la luzerne, l’éleveur sème mi-août 18 ha de dérobées soit en ray-grass d’Italie + trèfle blanc ou violet, soit en avoine + vesce, toutes à vocation fourragère. Ici, la double activité de cultures de vente et de production laitière sur une surface limitée oblige à valoriser chaque hectare de la ferme.

L’exploitation des dérobées dépend de la culture de printemps qui suit. « Avant le lin et les betteraves sucrières, le mélange est pâturé à partir de début février pour un semis des deux cultures début avril. Avant le maïs, il est pâturé en novembre puis ensilé début avril. La parcelle ainsi libérée préserve ses réserves en eau en vue d’une implantation en mai. » Là aussi, Baptiste recourt aux outils à disques et à dents pour détruire les intercultures, toujours sans glyphosate. Il lui a fallu tout de même labourer la moitié de la surface destinée aux betteraves, l’estimant trop « sale » pour se contenter d’un travail simplifié du sol. La répartition quasi équivalente de l’assolement entre cultures d’automne et de printemps est un autre atout de Baptiste Lemonnier. « Cela permet de varier les périodes de semis d’une année à l’autre dans la parcelle et ainsi casser le cycle des adventices », pointe Alexis Villeneuve.

Économiser un herbicide à l’automne et au printemps

Le polyculteur va plus loin. Il retarde de dix à vingt jours – ou essaie selon les conditions du moment – les dates de semis d’automne et de printemps afin d’économiser un traitement herbicide. Dans le premier cas, la distribution aux vaches du maïs en épi depuis deux ans l’y aide. L’an passé, il a été récolté le 9 novembre. Idem pour les betteraves sucrières qui l’ont été le 25 octobre, obligeant à emblaver le blé début novembre. « J’ai dû labourer les parcelles car leur récolte assez avancée dans la saison s’est faite dans de relatives mauvaises conditions. »

Au printemps, les semis de lin et de betteraves ne démarrent pas avant, respectivement, les 1er et 10 avril contre la deuxième et la troisième semaine de mars classiquement. Celui du maïs a lieu à partir du 10 mai. « Il est vrai que l’an passé je n’ai pas eu le choix après l’hiver très pluvieux, reconnaît-il. Mais, à ces dates, je sème dans des terres réchauffées. Mes sols limoneux profonds permettent une levée des cultures rapide et les protègent d’un épisode sec. » De plus, semer un peu plus tard le lin économise un insecticide contre les altises.

150 000 € investis pour aller encore plus loin

Grâce à toutes ces mesures, Baptiste Lemonnier a un an d’avance par rapport aux objectifs de réduction des herbicides fixés par la MAE. Il a atteint 1,32 IFT en moyenne, contre 1,9 IFT était fixé. 1,3 IFT herbicides lui est demandé cette année, il veut aller plus loin. Il vient d’acheter avec un voisin un semoir à disques, équipé d’une herse rotative et d’un tasse-avant pour semer sans labourer le blé à l’automne. Coût : 100 000 €, dont 40 % à sa charge.

De même, il se lance dans le désherbage mécanique du maïs et des betteraves par l’achat avec trois collègues en Cuma d’une bineuse à écartements modulables de 50 000 €, subventionnée à 60 % par les fonds d’investissements gérés par la Région Normandie (PCAE). Il espère aboutir à zéro herbicide sur le maïs et à moitié moins sur les betteraves. « Je vais semer le maïs à 4-5 cm de profondeur. Je pourrai ainsi désherber mécaniquement les adventices à leur levée sans l’atteindre. Cette opération sera suivie de deux à trois binages et s’il le faut d’un rattrapage chimique à demi-dose de produit, détaille-t-il. Les aides à l’investissement me permettent d’accélérer le processus de réduction engagé », ajoute-t-il. La contrepartie de cette stratégie est une consommation accrue de carburant qu’il estime à 1 000 litres. Les rendements sont au-dessus du groupe de référence polyculture-élevage de l’exploitation, en particulier sur le blé (80 q/ha, contre 72 q/ha en 2024).

Le Haut-Normand travaille aussi à abaisser l’IFT fongicides + insecticides de l’exploitation, appelé classiquement « IFT hors herbicides ». Il s’élève en 2024 en moyenne à 1,24, contre un maximum de 2,3 à respecter dans la MAE, mais à une nuance près. Contrairement aux 2,3, le résultat de 1,24 ne comprend pas les semences traitées aux pesticides.

Là encore, les 26 ha de prairies temporaires sont le principal levier de la limitation de ces deux types de pesticides. Il faut leur ajouter les 8 ha de maïs qui, hormis les semences enrobées, n’en reçoivent pas. L’éleveur s’appuie également sur les biocontrôles que sont le soufre et le phosphanate de potassium pour abaisser l’IFT moyen. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’IFT.

Des haies contre les maladies

Baptiste veut intervenir plus en amont en plantant des haies. 1 500 mètres linéaires l’ont déjà été ces deux dernières années. Il réfléchit à en planter tous les 48 ou 62 mètres dans ses parcelles (soit deux ou trois largeurs de rampes de pulvérisateur). « Les arbres et les arbustes devraient attirer les insectes qui “mangeront” les champignons sur les feuilles des cultures. C’est du moins le but. »

Pour lui, il faut foncer dans cette stratégie car les haies sont subventionnées à 80 % par la Région Normandie. « À condition de bien se former avant », avertit-il. Que ce soit en agroforesterie, sur le pâturage des dérobées l’hiver, le non-labour et la réduction des phytos, Baptiste a veillé à rencontrer des personnes expérimentées, s’appuyant sur le réseau des Civam normands.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité