La France exporte une part croissante de veaux laitiers et augmente en retour ses importations de viande. L’engraissement des veaux croisés dans une logique de contractualisation est une piste pour se réapproprier de la valeur ajoutée.

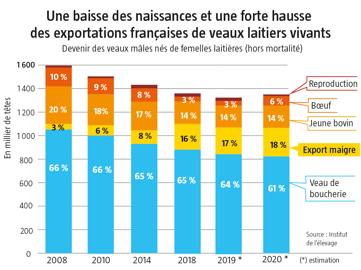

Avec la spécialisation laitière enclenchée depuis la fin des quotas, la part des petits veaux laitiers, mâles et femelles non conservés, engraissés dans les exploitations françaises en bœufs ou en JB ne cesse de diminuer au profit des exportations, essentiellement vers l’Espagne (93 %). C’est ainsi une perte de valeur ajoutée qui échappe de plus en plus à la filière française.

Cette tendance s’inscrit dans un contexte de décapitalisation du cheptel laitier et allaitant : entre 2016 et 2022 le nombre de vaches a diminué de 837 000 têtes, dont 343 000 vaches laitières (-7,7 %). Faute de disponibilités, les importations pourraient donc encore gagner du terrain, à la fois pour la restauration collective et la grande distribution. En 2022, 26 % de nos besoins en viande bovine étaient importés, dont 77 % issus de vaches laitières. La baisse du cheptel occasionne un recul des abattages de bovins de plus de 4 % qui pénalise aussi la rentabilité des outils de transformation. « Si l’on veut encore de l’élevage demain, il faut pouvoir garder un maximum d’animaux et les finir en France, pour s’approprier la valeur ajoutée, estimait Guillaume Gauthier, éleveur et président de la commission viande bovine de l’Idele, à l’occasion d’une conférence le 18 janvier dernier. Cela passera par la contractualisation, pour apporter un prix rémunérateur et de la visibilité aux éleveurs. »

Le bouvillon laitier à l’herbe, une piste à creuser

C’est dans ce contexte que le Cniel et Interbev ont initié une réflexion commune visant à redynamiser l’engraissement en France, afin de répondre à l’augmentation des exportations et surtout à la faible valeur du veau laitier. Car, malgré l’inflation, la consommation de viande de bœuf se stabilise : + 0,2 % en 2022 selon des estimations de l’Idele. « Les prévisions pour 2023, compte tenu des évolutions de cheptel, laissent entrevoir un recul des abattages (-1,5 %) pour la troisième année consécutive, avec une consommation quasi stable, toujours tirée par le haché, qui passera par une hausse des importations », rappelait Caroline Monniot, du département économie d’Idèle.

Sur l’exemple espagnol, l’idée est de développer la production de jeunes bœufs ou bouvillons, pour répondre à la demande de carcasses plus légères, obtenues après un cycle de production plus court afin d’écraser les coûts. L’Espagne a en effet augmenté ses importations de petits veaux laitiers de 73 % en dix ans (la France est le principal fournisseur). Les ateliers d’engraissement y sont structurés par des coopératives dans des filières d’intégration : les animaux sont vendus entre 10 et 12 mois pour un poids vif de 530 kg avec des rendements carcasse autour de 55 %, soit des GMQ moyens de 1 350 g/j. L’engraissement est souvent un atelier de diversification chez des céréaliers et/ou arboriculteurs « sevreurs » ou « sevreurs-engraisseurs ». La filière a ainsi développé un vrai savoir-faire en misant sur des bâtiments économes très ouverts, des rations à base de céréales, de la main-d’œuvre salariée et un suivi vétérinaire intégré. Les éleveurs sont rémunérés sous forme d’une prestation, complétée par un intéressement à la marge dégagée.

Des carcasses de 300 kg à 17 mois c’est possible !

Ce modèle d’engraissement dans des ateliers de plus de 1 000 têtes/an, avec une main-d’œuvre à moindre coût et un recours important aux antibiotiques apparaît difficilement transposable. En France, l’option privilégiée est de tirer profit du développement du croisement en élevage laitier : 23 % des naissances sont issues de croisement avec des races à viande en 2022. Cette forte progression dépasse la capacité des intégrateurs français à valoriser ce type d’animaux dans la filière veau de boucherie. L’idée est de produire des carcasses légères, pouvant être une alternative aux importations de vaches laitières, en intégrant une part importante d’herbe pâturée et conservée dans l’alimentation. Sur ce modèle, des démarches privées sont déjà en cours de développement, à l’instar du Herbopack de Bigard. Dominique Guineheux (Groupe Bigard), a clairement indiqué que ces modèles de production répondent à la demande, grâce à une production de muscles persillés et mieux proportionnés, « ces carcasses légères ont leur place et sont totalement adaptées pour faire de la RHF. Là où le JB traditionnel manque de persillé et dont la couleur pose un problème pour la restauration commerciale, il y a un créneau à utiliser avec les muscles nobles, l’autre partie de la carcasse pouvant être valorisée sur le haché ».

Afin d’établir des références sur la production de bouvillons croisés, des essais sont conduits à la Station expérimentale de Mauron où deux itinéraires ont été mis en place : un pour les naissances d’automne, un autre pour les naissances d’hiver. « Les premiers résultats sont encourageants, assure Clément Fossaert, chargé d’étude à l’Idèle. Les objectifs de croissance sont atteints avec des coûts alimentaires de 10 à 15 % inférieurs à ceux de taurillons Holstein classiques nourris à l’auge ». Dans le détail, les animaux nés à l’automne affichent des poids vifs à l’abattage de 579 kg à 16,8 mois, soit 309 kg de poids carcasse classées O + avec 28 % d’herbe pâturée et 20 % de concentré dans l’alimentation ; les animaux nés en hiver affichent un poids carcasse de 554 kg à 17,5 mois, soit 300 kg de poids carcasse classées O +, avec 44 % d’herbe pâturée et 19 % de concentrés.

Des contrats pour une filière durable et rémunératrice

L’étude se poursuit sur la qualité des viandes selon les races utilisées et sur l’analyse des coûts. « Ce type de production peut trouver sa place sur le marché, à condition de structurer l’offre et d’avoir de la régularité », insiste Philippe Dumas, éleveur et président de la SICAREV. La coopérative bovine, qui regroupe plus de 8 000 adhérents dans 25 départements, mène ses propres expérimentations afin d’établir des références techniques et économiques nécessaires l’élaboration de contrats de production. « On ne peut pas lancer la production sans en évaluer la rentabilité pour les producteurs, mais aussi en sortie d’abattoirs, car des carcasses plus légères induisent aussi une perte de productivité en usine. Il faut pouvoir établir des contrats de pseudo-intégration incluant un itinéraire, un suivi technique et une garantie de prix. Au final, c’est bien le prix de la barquette qui permettra de dire si ce type d’atelier a un intérêt par rapport à l'export ».

Dans les faits, la contractualisation en élevage laitier est une obligation depuis le 1er janvier 2023 (sauf dérogation si le chiffre d’affaires veau est inférieur à 10 000 €) : Le producteur doit proposer un contrat à l’acheteur qui n’est pas obligé de l’accepter. Or, ces derniers semblent encore réticents. De son côté, la FNPL pousse dans le sens de la contractualisation, dans l’idée de mettre des animaux en place en élevage avec des garantis de prix aux producteurs. « Contrairement au lait, la contractualisation est une démarche individuelle entre un vendeur et un acheteur, explique Marie-Andrée Luherne, administratrice à la FNPL. L’interprofession réfléchie à un modèle de contrat de 3 ans avec une formule de prix. Les essais conduits à Mauron devront permettre d’actualiser les données sur les JB Holstein pour apporter des éléments aux producteurs avant de se lancer ».

Enfin, la part croissante des exportations pose question avec l’évolution attendue de la réglementation européenne sur le transport des jeunes animaux. Des pressions sociétales croissantes sur l’élevage des veaux mâles et tendent vers l’interdiction du transport des animaux non sevrés, ce qui doit d’autant plus inciter à envisager la valorisation des petits veaux laitiers.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard